当所の片桐専門研究員が、樹木医学会奨励賞を受賞しました。

令和7年11月19日、当所の片桐専門研究員が、樹木医学会奨励賞を受賞しました。

樹木医学会は、樹木医をはじめ、樹木学、造園学、土壌学、樹病学、昆虫学、樹木生理学など様々な分野の研究者、技術者、学生などが樹木医学の研究や実践活動に取り組んでいる学会です。

片桐専門研究員は、ヒノキの幹地際部や根が腐朽し、木材の価値を著しく低下させるヒノキ根株腐朽被害について、岐阜県における本被害の発生実態を把握する調査研究を行い、県内の被害分布や被害特性等を明らかにしました。

この研究成果が評価され、若手研究者に授与される樹木医学会奨励賞を都道府県林業試験場の研究員として初めて受賞しました。

この根株腐朽被害に関する調査研究は、森林研究所が現在実施している研究課題の成果の一部です。今後、県民の方々へこれらの成果普及に努めてまいります。

|

| 樹木医学会奨励賞受賞の様子 |

季節外れのさくらの開花がみられました。

令和7年12月15日、森林研究所場内に植えられているさくらの品種の一つである「十月桜」が開花しているのが確認できました。一般的には春に開花するさくらですが、この品種は秋から初冬にかけても開花するようです。花の数は少ないですが、しばらくは見ることができそうです。

当所では春の開花シーズンに「さくらだより」というコーナーで研究所場内で開花するさくらを紹介しております。来シーズンも更新していきますので、興味がありましたら是非ご覧ください。

|

| 十月桜 |

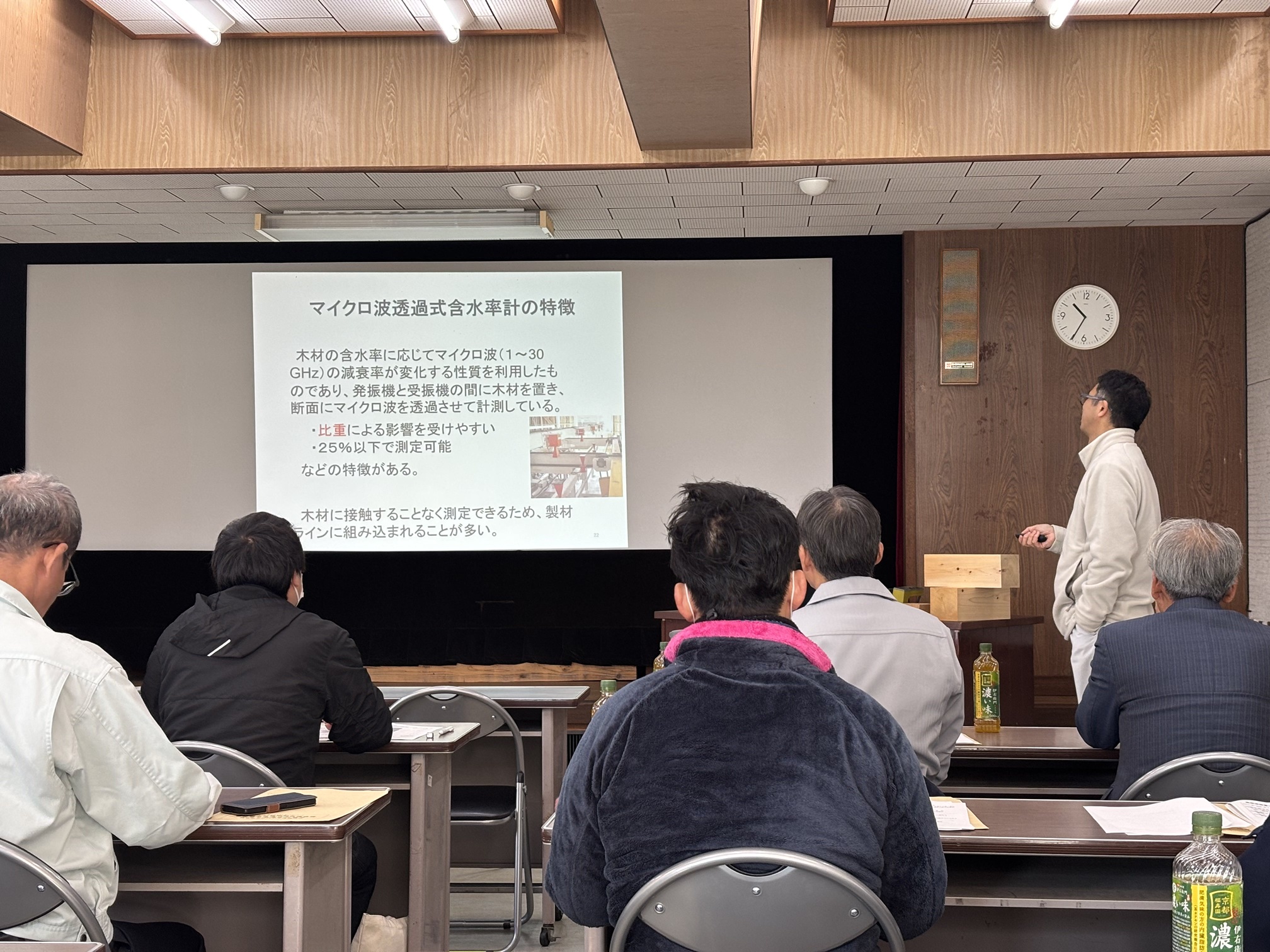

製材JAS構造材供給体制構築研修会が森林研究所で開催されました。

令和7年12月11日、岐阜県木材協同組合連合会(以下、「県木連」という。)主催の「製材JAS構造材供給体制構築研修会」が当研究所及び森林文化アカデミー製材棟で実施されました。製材JASは令和7年1月31日に改正され、令和7年7月31日に施行されました。本研修会は改正されたJASの規格についての理解促進と、製材工場の新規JAS認定取得の機運醸成を目的として実施されています。

午前中は当研究所中通部長研究員による製材JASの改正点および品質管理について講義を行いました。

また、近年活発になっている中大規模木造建築物に関して、設計者の立場から選ばれる県産JAS構造用製材についての講義も行われました。

午後からは県木連のJAS審査員による、製材JAS製品における材面や寸法の検査および簡易曲げ試験機を用いた曲げ試験の実習を行っていただきました。

今回の研修を糧に、品質管理技術の向上や製材JAS認定の新規取得を目指していただけることを期待しています。

|

|

| 品質管理に関する講義 | 品質検査に関する実習 |

岐阜農林高等学校の生徒が森林研究所施設を見学しました。

12月2日(火)に、岐阜農林高等学校の生徒33人が森林研究所を訪問し、施設を見学しました。

最初に、当所が行っている研究について説明を行い、その後、研究員が生徒を引率して、木材開放試験室、木材乾燥機、特産実習棟、ガラス温室などの主要施設や、所内の実験室などを見て回りました。

学生たちは高額な研究機器に驚いており、多くの質問が寄せられました。卒業研究や今後の進路などの参考になれば幸いです。

| 当所概要に関する説明 | ガラス温室の見学 |

| |

|

| 特産実習棟の見学 | 木材乾燥機の見学 |

製材技術者担い手研修会が森林研究所で開催されました。

令和7年11月15日、東濃桧品質管理センター主催の「製材技術者担い手研修会」が当研究所及び森林文化アカデミー製材棟で実施されました。研修会の名前の通り、県内の製材工場の新規入社の方や製材作業経験の少ない方を対象に行われました。

午前中は当研究所中通実部長研究員による木材の加工や流通に関する概論について講義を行いました。続いて、製材機等製材機械メーカーである株式会社ヒロタの担当者の方より、製材機械の取り扱いやメンテナンスに関する講義をしていただきました。午後からは森林文化アカデミー保有の製材機を参加者に実際に操作してもらい、製材作業の練習、メンテナンスを担当者の説明を受けながら実施しました。

今回の研修を糧に、製材技術の担い手として活躍していただけることを期待しています。

|

|

|

| 木材の流通・加工に関する講義 | 製材機のメンテナンス等に関する講義 | 製材機の操作等の実技実習 |

当所の臼田部長が「大阪・関西万博」のパネルディスカッションに登壇しました。

令和7年8月21日に大阪・関西万博の会場内で開催されたパネルディスカッションにおいて当所の臼田森林資源部長が登壇しました。

パネルディスカッションでは第4回「Digi田甲子園」で内閣総理大臣賞を受賞した「デジタル地図で災害に強い森林作業用道路整備の適地を見える化!」の取り組みの内容を紹介するとともに、地域が知恵を出し合い、「楽しい」と思える地方をつくり、希望と幸せを実感する社会を実現するための提言などを熱く語りました。 詳しい内容は下記の大阪・関西万博ウェブサイトをご覧ください。

|

|

パネルディスカッションの様子 |

「楽しい」地方のつくりかた 1-3(大阪・関西万博テーマウィークウェブサイト<外部リンク>

令和7年度第2回美濃路クリーン作戦を行いました。

10月2日、森林研究所の周辺道路において「令和7年度第2回美濃路クリーン作戦」を実施しました。この活動は「美しいふるさと運動」推進のために、県職員が各地で行っているものです。

ゴミ袋と火ばさみを手に研究所周辺道路に繰り出し、たばこの吸い殻や空き缶、ペットボトルなどの清掃活動を行いました。

|

| 職員による清掃活動 |

インターンシップ研修生を受け入れました。

令和7年8月7日(木)〜9月2日(火)にかけて、合計7名の大学生をインターンシップ研修生として受け入れました。

研修生には森林研究所の研究員が行う様々な分野の調査や試験を体験いただきました。

調査や試験の目的については専門知識も含めてしっかりと研修生に説明し、興味深く研修を体験いただけるよう心がけました。

研修生からは多くの質問が投げかけられ、実りあるインターンシップになったのではないかと思います。 最終日に行った意見交換会では、研修生から「多くの貴重な体験ができ、知見が広がった。」という意見が出ましたので、研究所の業務内容を理解いただけたのだと感じました。

今回の研修が卒業研究や今後の社会生活において何らかの糧になればと願っています。

| |

|

|

長期インターンシップ 研究員との意見交換会 |

短期インターンシップ 試験材製作体験(製材) |

令和7年度 岐阜県森林研究所 研究成果発表会でいただいたご質問に回答します。

令和7年度岐阜県森林研究所 研究成果発表会(令和7年7月11日開催)のアンケートに、様々なご意見をいただきました。

その中には、発表内容への質問もありましたので、下記の通り回答します。

| Q1 | ヒノキコンテナ苗にヤシ殻を用いた場合に生存率が高いが、これはなぜか?保水性が高い、硬度が根を張るのにちょうどいい、など。 |

|---|---|

| A1 |

各資材のpHと導電率を測定したところ、pHはヤシ殻とバーク堆肥が弱酸性、キノコ廃菌床が中性〜弱アルカリ性で、導電率はヤシ殻が他の2種類と比較して極めて低い値でした。 ヤシ殻で苗の生存率が高かった理由として、pHがヒノキの成長に適する弱酸性であったこと、導電率が極めて低かったことからヒノキの生育を妨げる物質があまり含まれていなかったためと考えています。 根の発達については、現在測定している苗の部位別(根、葉、幹)重量の結果をみて評価したいと思います。しばらくお待ちくたさい。 |

| Q2 | ツリーシェルターの種類ごとに要する費用について、具体的な金額比較があれば伺いたい。 |

| A2 | 今回の発表で用いたツリーシェルターの費用について比較はできていません。またメンテナンスにかかった費用も算出できていません。 ただ、施工および管理にかかる費用は、獣害対策を選択するうえで非常に重要であると考えていますので、今後検討していきたいと考えています。 |

| Q3 | ヒノキコンテナ苗について、秋植栽での枯損率が高いのはヒノキだけか?スギ・カラマツも同様か?その原因も知りたい。 |

| A3 | 標高1000mを超えるヒノキ人工林の再造林で、雪が少ない年の晩秋(11月)に植栽したヒノキ苗が大量に枯れました。

その時の生存苗は、隣接林分との境界付近や近くに岩があることによって風当りが比較的弱い場所に集中していたことから、寡雪による苗木の過乾燥が原因の一つとして考えられました。

植栽時期が秋でも早い時期であったり、例年どおり降雪があれば大量枯損が無かったかもしれません。

植栽直後から成長休止期に向かう秋植栽では、植栽直後の成長期に根が地山に伸長することにより苗の枯損が減りますが、成長期間が短いというリスクがあります。

その点、これから成長期に向かう春植栽は成長休止期までの期間が長いです。特に気候条件の厳しい場所での苗植栽には、成長期間の長い春植栽をお勧めします。当所では、スギ、カラマツの秋植栽試験を行ったことはありませんが、根の伸長については同様のことがいえるので、春植栽が無難と考えます。 |

| Q4 | 発表3(構造の異なる3種類のツリーシェルターを施工したスギ苗木の形状の違いとそれらの管理方法)について、2年目、3年目でも苗木の雪起こしが必要と感じた。 |

| A4 | 雪が重い岐阜県の積雪地において、ツリーシェルターを施工しない場合、植栽から3年目程度までは苗木の雪起こしが必須になります。実際に、ツリーシェルターを施工しない無処理の苗木は、植栽後3年目まで雪圧害により倒伏が多発したため、雪起こしを行いました。 一方で、ツリーシェルターを施工した場合、植栽から3年目までの雪起こしはよっぽどの大雪が降らない限り必要ないことが多いです。ただし筒形のツリーシェルターは苗木がおおきくなってから雪起こしが必要になることがあり、その場合には非常に労力がかかります。 |

| Q5 | ツリーシェルターの有無や種類で枝打ちの必要性や回数がどのくらい変わるのか気になりました。 |

| A5 | 筒型の場合、シェルター内で枝は早々に枯れあがります。例えば高さ1.7mのツリーシェルターであれば、地表から1.7mは枝打ちが必要ありません。一方で網型・布型はシェルター内でも枝は枯れないことが多いです。しかしこれら全てで、シェルターから出たところから枝は張るため、枝打ちは必要ですし、回数が大きく減ることはないと考えられます。 |

| Q6 | ヒノキコンテナ苗に700日肥料を使用しているが、マイクロプラスチック問題は無いのか。 |

| A6 | ヒノキコンテナ苗の場合、肥料が存在する根鉢を地中に埋めるため、通常は肥料成分が抜けた後の殻(肥料殻とする)は林地に留まります。この場合は大きな問題にならないと考えます。しかし、林地が崩れたり根返り(木が根と共に倒れる現象)を起こした場合は、肥料殻が河川を通じて海に流出することが考えられます。この場合は、問題になります。 そうならないためには、健全な森林管理(適期の間伐など)が求められます。なお、肥料メーカーもマイクロプラスチック問題の対策を気にして、生分解性資材利用の検討に入ったと聞いています。将来的には、生分解性資材への切り替えが進むと思います。 |

当所森林資源部の臼田部長が森林技術賞を受賞しました。

第70回森林技術賞を当所森林資源部の臼田部長が受賞しました。森林技術賞とは、森林技術の向上に貢献し、林業、木材利用を含む森林に関する科学技術の振興に特に顕著な功績のあった者に、一般社団法人日本森林技術協会が授与する賞です。

第70回森林技術賞では、臼田部長が取り組んできた「デジタル地図を活用した災害に強い森林作業用道路の適地判別手法の開発」が評価され、受賞にいたりました。臼田部長の研究および普及の業績は、当所HPの「研究成果」、「普及成果」、「手引書・仕様書」に掲載しています。ぜひご覧ください。

こういった受賞を励みにして、今後も当研究所では森林・林業に関わる様々な分野での研究や技術の開発に努めてまいります。

| 第70回森林技術賞 表彰楯・表彰状 |

令和7年度 岐阜県森林研究所 研究成果発表会が開催されました。

7月11日、令和7年度岐阜県森林研究所 研究成果発表会を関市のわかくさプラザで開催しました。県内の森林・林業関係者を中心に、約130名の方々にご出席いただきました。

岐阜県の研究員からは、災害に強い作業道整備に関する地図、ヒノキコンテナ苗、ツリーシェルターについての口頭発表を3題、交流発表として長野県の研究員から、生分解性の単木保護資材についての口頭発表を1題行いました。その後、ポスター発表による長野県林業総合センターと岐阜県森林研究所の研究成果を紹介しました。

口頭発表・ポスター発表共に多くの参加者からたくさんの質問が寄せられ、活発な議論が交わされました。

いただいたご意見や質問内容等を参考に、岐阜県の森林・林業の発展に貢献する研究開発を行っていきます。

| 所長あいさつ | 発表の様子 |

| 質疑の様子 | ポスターセッションの様子 |

令和7年度第1回美濃路クリーン作戦を行いました。

6月2日、森林研究所の周辺道路において「令和7年度美濃路クリーン作戦」を実施しました。この活動は「美しいふるさと運動」推進のために、県職員が各地で行っているものです。

ゴミ袋と火ばさみを手に研究所周辺道路に繰り出し、たばこの吸い殻や空き缶、ペットボトルなどの清掃活動を行いました。

| |

| 職員による清掃活動 |

令和7年度新規採用職員などの新採研修が行われました。

5月26日、「林政部 新規採用職員研修」として、新規採用等により新しく林政部に配属された職員が森林研究所を訪れました。設備や研究課題について説明を行ったのち、所内の各施設を回り、研究内容や、成果がどのように活かされるかなどを説明しました。

森林研究所の研究内容が業務の推進に活用されることを期待しております。また、今後業務を進める中で出てくる技術的な疑問等についても、相談をお待ちしております。

|

|

|

| 森林研究所概要説明 | 樹木測定実験室での説明 | 木材乾燥機に関する説明 |

森林文化アカデミー学生に、木材乾燥に関する講義を行いました。

令和7年5月22日、木材開放試験室周辺にて、森林文化アカデミークリエイター科2年生、エンジニア科2年生を対象に、木材乾燥に関する講義を実施しました。

当所保有の木材乾燥機は全国の製材工場などでも導入実績の多い蒸気式を採用しており、乾燥機内に入り込み内部構造の仕組みや、乾燥処理中の温度、湿度の制御方法、乾燥の工程などについて説明しました。

説明後は授業用に製材したヒノキ柱角、平角を桟積みし、乾燥機に投入、スケジュールを設定して乾燥を開始するという、木材乾燥作業に関する一連の作業を実際に実施しました。乾燥の効果を確認するため、乾燥前の材料の含水率、ヤング係数の測定についても指導しました。

講義を受けた学生からも多くの質問がありました。暑い中での実習となりましたが、乾燥作業の重要性について肌で感じていただき、今後の学習に活かしていただければと思います。

なお、これらの材は乾燥後、アカデミーの取り組みである自力建設材として使用していただく予定です。

| 乾燥機内部の説明 | 含水率の測定作業 | 重しを載せて乾燥機へ投入 |