中部森林技術交流発表会

平成27年1月28日(水)、中部森林管理局(長野市)が主催する「平成26年度中部森林技術交流発表会」で研究成果を発表してきました。交流発表会は、名前のとおりいろいろな所属の人たちの参加が増えており、岐阜県からも当研究所のほか、岐阜大学、飛騨農林事務所、森林文化アカデミー、飛騨高山高校の皆さんが日頃の研究を発表しました。

私たちの内容は「ヒノキ・コンテナ苗の植栽功程に及ぼす傾斜の影響および初期成長」で、県内の国有林をフィールドに、中部森林管理局岐阜森林管理署、中部森林管理局森林技術・支援センター、岐阜県森林整備課と連携して、コンテナ苗の植栽やその後の成長を調査したものです。コンテナ苗は導入されてから数年、まだまだ発展途上の技術です。コンテナ苗を核に新しい造林技術を開発するためには、手法の改良や適応場所を見極めたうえでの展開が必要です。さまざまな地形・立地条件下で植栽した調査事例を収集・比較検討する作業を通じ、コンテナ苗の適応条件を明確にする必要があります。私たちは科学的な見地に立ってコンテナ苗の評価をしていきたいと思います。

|

|

|

|

発表のようす |

振興賞を受賞しました |

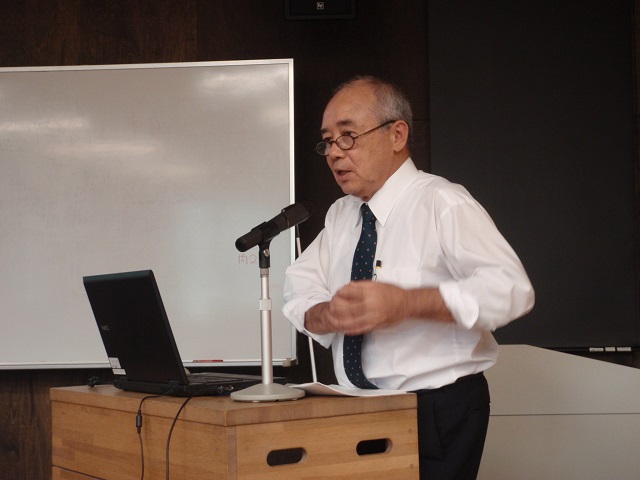

平成26年度市町村森林管理委員会「情報交換会」の開催

平成27年2月24日(火)に県内の27市町村に設置されている市町村森林管理委員会を対象とした情報交換会を開催しました。市町村担当者、委員及び県林業普及指導員等、総勢43名が森林文化アカデミーのテクニカルセンターに集いました。

○話題提供と意見交換

今回は、NPO法人杣の杜学舎の鈴木章氏を講師に招き、独自に活動を展開している「水源の森プロジェクト」の成果と今後の課題について、話題提供をしていただきました。

関連して岐阜森林管理署から官行造林の契約についてご説明をいただいた後、鈴木氏が掲げた今後の課題や、森林管理委員会の活動のあり方などについて、意見交換を行いました。

森林管理委員会の継続性を担保する方法や「プロジェクト型」の取り組みの利点と留意点、「活動が停滞した時こそ原点に立ち返る」など、体験に基づく意見が交わされました。

最後に、今後もきちんと森林法に基づく「意見聴取の場」として森林管理委員会を活用することを確認し、施策を円滑に実施する上で多様な局面で活用できることなどが紹介されました。

|

○森林研究所の研究成果の伝達

つづいて、研究成果(3課題)の最新情報を紹介しました。

1.「高精度森林資源情報の活用法」は森林経営計画の策定のためのマニュアルですが、市町村森林整備計画(ゾーニング)の検討にも活用できる内容です。

2.「獣被害対策について」は実際に検討課題としている森林管理委員会もあり、興味深く聴いていただくことができました。

3.「スギ材の人工乾燥」では、新たに導入した木材乾燥機の特徴や民間企業への開放利用について説明しました。

|

平成26年度 岐阜県森林・林業関係合同発表会

平成27年2月6日(金)に関市わかくさ・プラザ多目的ホールにおいて本年度の研究・成果発表会を行いました。当日は県内外から森林・林業関係者をはじめ建設業、森林関係NPOなど250名の方々に出席いただきました。今回も前年度と同じく、森林・林業関係合同発表会として当所の発表だけでなく、林業普及指導員の普及活動実績発表(4題)、森林文化アカデミー学生の課題研究発表(1題)、農林高校生の課題研究発表(2題)、飛騨森林管理署の業務発表(1題)が行われました。さらに今年度は、県自然環境保全課兼岐阜大学応用生物科学部付属野生動物管理研究センターから官学共同研究発表(1題)が行われました。

森林研究所では次世代型林業架線技術の推進についての発表と、性フェロモンを利用したマイマイガ防除の試みについての発表の計2題を行いました。

また、ロビーでは、森林研究所のこれまでの研究成果をパネルやパンフレットにて紹介いたしました。

出席者の方々からは講演や発表に対する質問や意見をいただきました。森林研究所では、いただいたご意見を参考にしながら今後も岐阜県の森林・林業のために調査・研究を進めてまいります。

|

|

|

|

発表風景 |

ロビーでの展示 |

岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアム涌井理事長による木材乾燥試験機の視察

平成27年2月3日(火)に岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアム※:涌井理事長(森林文化アカデミー学長)が、今年1月に当所に新たに導入された木材乾燥試験機を視察されました。

当所では、新しい木材乾燥機を活用し、スギ心去り平角材の効率的な乾燥方法に関する試験研究を開始しています。また今後は、表面割れが発生しやすいスギ構造材の効率的な乾燥方法や「東濃桧」の特長を活かした乾燥方法の開発などを進めていく予定です。

なお、これらの木材乾燥技術開発に関する試験研究は、今回、理事長による視察のあった岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアム※の参画企業等と連携して進めていきます。

※「岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアム」とは、県内の教育機関や森林・林業・木材関係の事業体が参画する産学官の連携組織です。

|

|

|

涌井理事長を囲んで |

木材乾燥試験機の全景 |

当所研究員の研究成果が様々な箇所で評価されました

平成27年1月21日(水)、東京で行われた「第48回森林・林業技術シンポジウム」の席上で、当研究所の大橋章博主任専門研究員が「岐阜県におけるナラ類集団枯損被害の防除技術の開発」で「研究功績賞」を受賞しました。

また、平成27年1月29日(木)、岐阜県図書館で行われた「第2回清流の国ぎふづくり『自然共生』事例発表会では、当研究所の臼田専門研究員が「生態系保全のための土と木のハイブリッド治山構造物の開発」について発表し、「優秀賞」を受賞しました。

さらに、平成26年12月4日(木)、バイエル薬品(株)などが国内の大学・研究所に所属する科学研究者129名にアンケート調査を行った「2014年の革新的な科学ニュース」では、当研究所の茂木主任専門研究員による「少花粉ヒノキの挿し木技術」が5番目に高い評価を受けました。

こういった評価を励みにして、今後も当研究所では森林に関わる様々な分野での研究や技術の開発に努めたいと思います。

|

|

|

研究功績賞(大橋主任専門研究員) |

コウゾの皮むき作業

美濃市内の生産組合では、昨年末に刈り取ったコウゾの皮むき作業がはじまっています。今回も紙すきの職人さんらとお手伝いをしてきました。和紙の原料として使われるのは、コウゾの幹の中でも表皮内側のほんの薄い部分(一般的には内皮とか白皮と呼ばれている部分)です。コウゾはこの部分の繊維が強くしなやかなため、和紙の原料に向いているとされます。利用部分を精製するための最初の作業が、この皮むきです。

はじめに収穫したコウゾは1m弱に切りそろえ、皮をむきやすくするために釜で蒸します。作業所の中は釜から出る甘い香りで充満していました。蒸しあがった後は、ひたすら皮をむきます。むきます。むきます。ひたすらにむきます。これは時間との戦い、湯気が出ている状態のコウゾは、棒チョコの銀紙をはぐように簡単に皮がむけますが、冷めるてくると途端にむきにくくなるからです。

この日は2時間ほど皮むき作業に没頭しました。破れないようにむけると気持ちがいいし、途中で皮がちぎれるとがっかりします。破れた皮はこの後の作業がしにくかったり、不純物(チリ)になったりと原料の品質低下につながります。皮むきをして分かったことがありました。皮が破れるきっかけは樹皮ついたキズや枝の跡からのようです。また品種によって皮の厚さやむきやすさが違うようです。作業をしてみて気がついたこれらの情報はコウゾの品種や管理方法を考えるための大きなヒントとなりそうです。

むいた皮は水に戻した昆布のようです。これを束ねて自然乾燥させて次の作業に備えます。和紙の原料にする作業は、まだまだ続きます。一方、むいた後には大量の材(ガラ)が残りますが、有効な利用方法は今ではほとんどないようです。

|

|

|

|

ひたすらむきます |

キズは繊維がちぎれるきっかけに |

|

|

|

|

|

雨に濡れないよう自然乾燥します |

そしてガラもたくさん出ます

|

コウゾの収穫作業

当研究所のある岐阜県美濃市で生産される本美濃紙は、細川紙(埼玉県)、石州半紙(島根県)とともに「和紙 日本の手漉き和紙技術」としてユネスコ無形文化遺産に登録されることが決定しました。当研究所では今年度から和紙の原料・楮(コウゾ)の高品質化に取り組んでいます。今回は市内の小学生、紙すきの職人さんらとコウゾの刈り取り作業を行い、生産組合の皆さんのお手伝いをしてきました。

継続して調査をしてきたコウゾはわずか半年で高さ3m、直径3cmに成長しました。これらを1本1本丁寧に根元から刈り取ります。雪が残る吹きさらしの畑はとても寒く、立ち上がったり座ったりを繰り返しながら作業はかなり体に堪えます(結局は、脇芽の剪定、芽かきから収穫に至るすべての作業が大変なのです)。また、収穫後も蒸す、皮を剥ぐ、表皮を削る作業などの工程を経て、紙の原料になっていきます。

美濃市内のコウゾ畑にはいくつかの品種?(系統)が混在しており、今まではそれらが一緒に収穫、加工されていました。しかし、紙すき職人さんの言葉を借りれば、系統ごとにできあがる紙の風合いは違ってくるようです。そこで今年度は試験的に2系統の品種を別々に収穫しています(余計な手間が増えたので、お手伝いというよりはお邪魔だったことでしょう)。加工後は、紙すき職人さんや県産業技術センター紙業部の協力を得て、和紙になったときの品質を検討する予定です。

手漉き和紙技術を継承するためには、原料の安定供給と品質確保が必要です。しかし、コウゾ栽培にかかる生産組合の方々の負担がとても大きいという現状があります。今後、省力的で今よりもっと品質の高いコウゾを生産する方法を研究する必要があります。そのために関係者のお力をお借りしながらがんばっていこうと思います。

|

|

|

|

1本ずつ根元から刈り取ります |

たくさん穫れました |

|

|

|

|

|

来春、根元から新芽が伸びてきます |

寒い中お疲れさまでした |

ボツワナ共和国の森林局職員が当所を訪れました

JICA(独立行政法人国際協力機構)の研修の一環として、昨年に引き続き、平成26年12月15日にボツワナ共和国森林局職員に対して、森林モニタリング、単木材積の求積法についての研修を行いました。

当日は、森林モニタリング、材積の求積法に関する座学を行い、イチイの丸太を実際に計測し、材積を求める実習を行いました。

この研修の内容が、今後の調査に少しでも役に立てば幸いです。

|

|

|

|

イチイの丸太から材積を求める実習 |

研修終了後 |

岐阜県立岐阜農林高等学校の森林科学科2年生40名が当所を訪問しました

平成26年12月4日(木)に岐阜県立岐阜農林高等学校の森林科学科2年生40名が訪問しました。

岐阜農林高校は、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」に指定されています。SSHは、高等学校における先進的な科学技術や理数系教育を通して、将来国際的に活躍し得る科学技術人材等の育成を図ることを目的とする事業です。

今回の訪問の目的は、SSHの事業の一環として、生徒さんらが学校で進めていく課題研究のネタ探し、現在進めている研究について研究所の研究員からアドバイスを受けることです。

生徒さんらには、まず森林研究所の研究概要について説明を行いました。その後、研究員4名の引率で研究所の施設見学を行い、最新の研究機器や設備を見てもらいました。学校にはない機器や設備に驚くとともに、その機器で何ができるのかなど、率直な感想や質問がありました。

短い時間でしたが、今回の訪問が課題研究や今後の社会生活において何らかの糧になれば幸いです。

|

|

|

研究所の研究概要を熱心に聞く生徒さん |

岐阜農林高等学校の森林科学科3年生に動物の調査方法を指導しました

岐阜農林高等学校は、文部科学省の「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」に指定されています。岐阜農林高等学校では今年度、SSH指定事業として動物調査の手法についての研修が計画されており、連携事業の一環で平成26年11月14日(金)に当所より講師として、森林科学科3年生6人にライトセンサス調査の手法について指導しました。

当日はまず、室内で動物の調査手法について講義を行い、その後現地へ出て、調査前の安全確認、動物の痕跡確認および本調査を一緒に行いました。

今回の講義を通して、動物の生態に対する探究心が育まれ、将来、彼らの中から、動物研究の第一人者が出てくることを期待しています。

|

|

|

|

調査手法についての講義 |

実際に現地で一緒に調査を行いました |

森と木のふれあいフェア2014

平成26年度10月25日(土)、26日(日)の両日、岐阜県庁前芝生広場(岐阜市薮田南)にて「森と木のふれあいフェア2014」が開催されました。

同イベント内で当研究所は、特徴のある葉、木(おが屑)のにおいを嗅ぎ比べる、体験を中心としたブースを出展しました。各展示には簡単なアンケートクイズが用意されており、すべてにお答えいただいた方には、押し葉とパウチフィルムを使ってその場で手作りする『葉っぱのしおり』をプレゼントしました。

両日とも天候に恵まれ、2日間でおよそ1,500名の方々にお越しいただきました。心より御礼申し上げます。

|

|

|

|

パネルを見てクイズの答えを探している様子 |

湿布のようなミズメの枝の匂いは、「お父さんの匂い」? |

|

|

|

|

|

最後には『葉っぱのしおり』をプレゼント |

来場者で賑わう森林研究所のブース |

平成26年度第2回美濃路クリーン作戦

平成26年10月17日(金)、森林研究所の周辺道路にて、6月に続き今年度2回目の「美濃路クリーン作戦」を実施しました。

当研究所では、勤務時間が終わったあと、火ばさみやゴミ袋を手に、道ばたに捨てられたごみを拾いました。これまでに比べると、今回はかなりゴミの量が減ったように感じました。

|

|

次世代型架線現地検討会を開催しました

平成26年10月3日(金)県内の森林・林業関係者を対象に「次世代型架線現地検討会」を開催しました。今回、先進的林業機械導入のための人材育成等を開始した背景や実技研修の様子を広くお伝えすることを目的にご案内したところ、機械導入を検討中、あるいは興味のある林業事業体、森林技術者など約70名にご参加をいただきました。

「機械のプレゼンテーション」では、3名の講師をお招きし、先進的林業機械の導入事例や今回見学する機械の性能、生産性の紹介をしていただきました。

休憩を挟み、午後からは山県市神崎地内の現地に移動し、機械のデモンストレーションの後、質疑応答、意見交換等を行いました。別途県内を現地視察、技術指導をいただいたドイツ人技術者も交え、助言をいただきました。また、この現場で実技研修中の3名の研修生が機械操作、搬出作業の実演を担い、研修の感想や今後の抱負を披露していただきました。

|

|

|

|

機械のデモを見学する参加者 |

自走式の搬器(オーストリア製) |

|

|

|

|

|

現地、機械の概要説明 |

講義の様子(高富中央公民館) |

ドイツ技術者が林業架線集材現場の視察指導を行いました。

平成26年9月30日(火)〜平成26年10月3日(金)の4日間、ドイツより2人の技術者を招聘し、ラジキャリー、スイングヤーダ、国産タワーヤーダ+ラジキャリー、欧州型タワーヤーダ+ウッドライナーを利用した林業架線集材現場を視察して、以下のような助言指導を頂きました。

- 現場におけるコストや儲けをもう少し重要視すると良い。

- タワーヤーダは、高価な機械なので、現場を見て経済性(コスト等)を検討すべきである。

- 技術は幅広くあるので、条件に応じたシステムを選択して施業を行って欲しい。

- 国産タワーヤーダとラジキャリーの利用システムは、理想に近い状況で搬器の速度、生産性 は評価できる。

- しかし、アンカーの木が細ずぎるので、奥の太い木にしないと危険である。

- スイングヤーダの現場では、スイングヤーダでの作業は良いが、システムの1つであるプロ セッサの性能が弱いので、効率性が下がっている。パワーのある機械を導入して、なるべく 無駄を無くすことが重要である。

- 山県市神埼の現場で見た欧州型タワーヤーダとウッドライナーの組合せは良かった。

今後は、頂いた貴重な意見を当所で開発を予定している林業架線技術者育成カリキュラムに反映させていただきます

|

|

|

国産タワーヤーダとラジキャリーの集材現場 |

ドイツ技術者が現場視察指導 |

|

|

|

ドイツ技術者が現場視察指導 |

スイングヤーダによる集材現場 |

架線集材技術に関する講演会

平成26年9月9日(火)、森林研究所 森林技術開発・支援センターは、ワイヤロープを使って木材搬出する架線集材技術に関する講演会を岐阜県立森林文化アカデミーにおいて開催し、県内の森林・林業関係者など約52名の方々に聴講いただきました。

講師には、国立大学法人高知大学農学部教授の後藤純一氏をお招きし、「架線集材のこれからを考える」と題し、講演をいただきました。

後藤教授は、岐阜県の地形は急峻な斜面が多いため架線集材が必要であることを指摘され、今後、路網に加えて中・長距離の高性能タワーヤーダの活用を図っていく上での展望や課題について、幅広く示唆に富んだ内容の講演でした。

また、出席者の方からは、講演に対する質問や意見をいただきました。

今後、森林研究所では、タワーヤーダを利用して木材生産する森林技術者を養成するための研修を9月24日から10月7日まで、さらに、県内林業事業体に広く知っていただくための現地検討会を10月3日に計画しています。

|

|

|

|

講演を聴講する参加者 |

講師 後藤教授 |

インターンシップ研修生を受け入れました

平成26年8月25日(月)〜29日(金)の5日間、岐阜県森林研究所(美濃市曽代、所長:天野善一)で、岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程3年生3名をインターンシップ研修生として受け入れました。

研修の内容は、森林研究所が行っている研究調査業務で、キノコ栽培における菌の植え付け作業、土の分析方法、ニホンジカによる樹木被害の調査、針葉樹や薬木の成長量調査、スギ材の色や含水率の測定などを体験してもらいました。実習では、単に調査方法を体験してもらうだけではなく、研究内容の紹介や調査や作業の目的などもしっかりと理解してもらいました。

最終日には、職員と意見交換を行い、「研究課題の内容はどうやって決めるのか」、「植物の名前が全くわからなかったので、覚える努力が必要だ」など、率直な感想や質問がありました。そして、最後に修了証書を授与して、5日間の研修を終えました。今回の研修が卒業研究や今後の社会生活において何らかの糧になれば幸いです。

|

|

|

菌の植え付け作業 |

飛騨高山高校の林業就業体験研修でバックホウ操作指導を行いました

平成26年8月26日(火)に県事業「農林高校生林業就業促進事業」の一環として飛騨高山高等学校と飛騨農林事務所の共催で林業就業体験研修が開催され、飛騨高山高校環境科学科2年生の生徒36名が研修に参加しました。

この研修は、日頃、森林・林業を学ぶ農林高校生がプロの林業の現場や作業を体験することで森林・林業に対する関心をより一層深め、将来の林業就業につなげることを目的に毎年、開催されており、農林高校関係者から高い評価を受けております。

当日は荒天のため、高校演習林から校庭内に場所を変更して開催され、生徒たちは専門コースごとに間伐班と森林土木班に分かれ、間伐班は造材作業とチェンソーのメンテナンスについて、飛騨高山森林組合の森林技術者3名から指導を受け、森林土木班は当所 森林技術開発・支援センターの林業普及指導員2名が講師となって森林作業道作設で使用するバックホウの操作体験実習としてバックホウの基本操作を指導しました。

今後は、研修で学んだことが生徒たちの進路選択等に繋がることを期待し、引き続き、来年度以降も指導していきたいです。

|

|

|

|

開校式で研修に関する説明を聞く生徒たち |

バックホウに同乗し操作指導を受ける生徒 |

林業グループ技術交換研修会を行いました

平成26年8月7日(木)県内の林業グループ員を対象に里山における森林資源を有効に利用するための原木キノコ栽培技術を学ぶ技術交換研修会を開催し、林業グループ員と県・市職員併せて64名が出席しました。

研修会では、当所の林業普及指導員から「里山を利用したキノコ栽培」と題して里山などの環境整備で伐採した不要木を利用した様々なキノコ栽培方法を学び、その後実際に原木シイタケを栽培している生産施設(下呂市)を視察しました。

林業グループ員からは、原木シイタケの発生期間や1年間の発生回数、原木1本当たりの発生量や浸水時間など栽培に関する事柄や、実際に林業グループ員が植菌体験活動を行う中で疑問に思っている「住宅地における原木の伏せ込み場所の条件」などに関する質問が多く出され、熱心な質疑応答が行われました。

今後は、研修会で学んだことを林業グループ活動の中で役立ててもらいたいです。

|

|

|

|

キノコ栽培の話を聞く林業グループ員 |

原木シイタケ栽培技術を説明する生産者 |

山中和紙の調査

岐阜県には美濃和紙のほかに、もうひとつ和紙のブランドがあります。飛騨市河合町の山中和紙(「やまなか・わし」ではなく「さんちゅう・わし」)です。名前のとおり山の中の集落で、現在わずか2軒の生産者によって守り伝えられています。

山中和紙の特徴は、紙の生産に関わるすべての工程−原材料の生産から紙すきまで−を紙すき職人の方が一貫して行っていることにあります。コウゾの高品質化を考えるにあたり何かヒントを探そうと、美濃市産業課の方や美濃和紙の職人さんと一緒に山中和紙を訪ねました。

生産者の方は親族や近所の方の協力を得つつも、奥様とふたりで山あいのコウゾ畑(約0.3ha)を切り盛りされ、より質の高い和紙を漉くためコウゾの品種や管理方法を追求されています。和紙の特性を熟知したうえでそれをコウゾの管理に反映させること、逆に手塩にかけて育てたコウゾを丹精込めて紙にすること、それがよい原材料・よい紙につながっていると思いました。

実際、ここのコウゾはとても美しく生き生きとしています。大きく葉を広げ、幹は1本1本が天に向かってぐんと伸びており、脇芽は全くありません(美濃ではさんざん苦労しているのに!)。これは脇芽の伸長がほとんどない品種を選抜していることもさることながら、きめ細かい手入れのたまものでしょう。ずぶの素人でさえ「このコウゾならいい紙になるなぁ」と一目で分かりました。いろいろな立場の人たちとコウゾを見ることで、自分ひとりでは見えなかったものが見えてきました。

「美濃を冠する美濃和紙だからこそ、もっと地場のものにこだわらなければならない!」最後にこんなメッセージをいただきました。本当にそのとおりです。そのために私たちは科学的な見地から美濃コウゾの高品質化に取り組んでいきたいと思います。

|

|

|

山あいのコウゾ畑 |

株の維持にも気を使います |

|

|

|

空に向かってどんどん伸びる |

もうひとつの原材料、トロロアオイ(これも自家製) |

下層植生回復試験地における植生の調査(2)

平成26年8月6日(水)、七宗国有林(加茂郡七宗町)の下層植生回復試験地で中部森林管理局森林技術・支援センターの皆さんと下層植生の調査を実施しました。

同センターでは、衰退した下層植生を回復させ、森林の水土保全機能を高める技術を開発するために、平成19年からヒノキ人工林を列状間伐して試験地を設置し、植生の経年変化を調査しています。 私たちもヒノキ人工林の生態的管理のため間伐方法を検討していますが、列状間伐の試験地を持っていないので、前回(平成22年度)に続いて調査に押しかけました。前回同様、スケールの大変大きな操作実験に胸をお借りする気分でした。

列状間伐の伐採列では、4年前と比べて植生の量がずいぶん増えました。その意味では当初の目論見どおり、下層植生回復の効果があったといえます。一方で、伐採列以外の場所(残存列)までは効果が及んでいないこと、伐採列のうち植生がない場所では依然として土壌侵食がみられることが問題点として挙げられました。また、新たな問題として、ニホンジカの採食が顕著になり、植生にまで影響を及ぼしている実態が挙げられました(4年前の調査ではニホンジカが珍しかったのに!)。

環境に配慮したヒノキ人工林の管理は、森林の所有形態を問わない共通の課題です。 それらの課題に対して、関係機関と共同で研究に取り組むことにより、より高い成果が得られるのではないかと思います。今後も、それぞれの得意分野を生かしてどんどん連携していきたいと考えています。

|

|

|

|

とにかく規模が大きい |

広い伐採列では植生回復効果あり |

|

|

|

|

|

皆で手際よく調査を進めます |

残るはシカが嫌いな植物ばかり |

生涯学習講座「岐阜県の森林帯を体感する〜岐阜県の様々な森林を訪ねて〜」

平成26年8月2日(土)、岐阜県立森林文化アカデミーの生涯学習講座に講師として参加しました。 県内のいろいろな森林帯を体感してもらおうと連続で開かれた講座も3回目。今日は西ウレ峠(高山市清見町)にブナの森を訪ねました。

西ウレ峠は標高が1113mあり、美濃市内の酷暑とは異世界。標高差がもたらすこの気温差が森林帯の違いを生んでいます。 気持ちのよい遊歩道を歩きながら、ブナやミズナラの森やその中にある植物をゆっくり時間をかけて観察しました。今年はマイマイガが大量発生し、ほとんどの木が葉の食害を受けました。ニホンジカの採食を受けて、ここ数年でたくさんの個体が枯死した木もあります。また、自然の遷移により、少なくなった植物もあります。そんな自然自身の営みにも触れながら、連続講座を終えました。皆さんにはこれをきっかけに、少し足を伸ばせば出会える岐阜県ならではの自然に親しんでいただければと思います。

森林研究所では、森林や林業の大切さをお伝えする普及業務も行っています。機会がありましたら生涯学習講座にも参加してください。

|

|

|

上を見あげて森林の階層構造を観察 |

地面を見て樹木の子どもも観察 |

|

|

|

マイマイガによって丸裸に |

森の中でごはん、なんて至福のとき! |

コンテナ苗植栽試験地における成長調査

平成26年7月31日(木)、高天良国有林(下呂市)のコンテナ苗植栽試験地で中部森林管理局森林技術・支援センターの皆さんと苗木の成長調査しました。

この試験地ではコンテナ苗の植栽効率、植栽可能時期、苗木の初期成長などを調査するために、中部森林管理局岐阜森林管理署や同センターと共同で設置したものです。今日は、今年4月に、急傾斜地(斜面傾斜約40度)と緩傾斜地(同10度)に植栽したヒノキのコンテナ苗、普通苗約400本の活着と初期成長を調査・計測しました。

県内には規模の大きい皆伐地が少ないため、民有林で植栽試験地を探すのはとても大変です。そんな中、計画的に皆伐と植栽を繰り返して、持続的に林業を実践できるのは国有林ならではです。県では県育種場で生産した苗を提供して、コンテナ苗のデータ収集を進めています。今後も、それぞれの得意分野を生かして連携していきたいと思います。

|

|

|

|

油断すると転げ落ちそうです |

新植地はとにかく暑い |

平成26年度 岐阜県森林研究所 研究・成果発表会

平成26年7月16日(水)に、岐阜県中濃総合庁舎において、研究・成果発表会を開催しました。

当日は県内外から森林・林業関係者をはじめ建設業、森林関係NPOなど約200名の方々に出席していただきました。

発表会では、テーマ「人工林の今と将来を考える」と題して、森林研究所の研究員による3題の発表と、岐阜県立森林文化アカデミー教授の横井秀一氏による講演を行いました。

今回、新しい試みとして、研究成果を紹介するポスター発表(9題)も行いました。

出席者の方々からは、発表や講演に対する活発な質問や意見をいただきました。

森林研究所では、いただいたご意見を参考にしながら今後も岐阜県の森林・林業のために調査研究を進めてまいります。

なお、平成27年2月に、岐阜県森林・林業関係合同発表会の中で、森林研究所の研究・成果発表を行う予定です。

詳細が決まりしだい、このホームページでも、ご案内させていただきます。

|

|

|

|

質疑応答 |

ポスター発表 |

|

|

|

出席者はそれぞれ興味のあるポスターの前に集まり、研究員の説明に熱心に耳を傾けていました |

コウゾの挿し木

森林研究所は美濃和紙の原材料である地元産楮(コウゾ)の栽培技術の確立に取り組んでいます。今回は調査の一環で、こうぞ生産組合の皆さんと一緒にコウゾの挿し木を行いました。

市内にあるふたつの畑では、コウゾを植栽してからずいぶん時間が経っているため、一部の株は勢いが弱まって収穫量が落ちています。またイノシシ、ニホンジカによる重篤な被害を受けた株もあります。このような株を更新するためにも、優良な品種を固定するためにも、挿し木は有効な手段です。しかも挿し穂の材料は無尽蔵にあります。前回報告したようにコウゾ畑ではこの時期、たくさん萌芽した幹を剪定し次から次へと出てくる脇芽を摘むという手入れをするため、剪定した枝条を再利用できるからです。

今回は、頂芽挿しと腋芽挿しというふたつの方法を試しました。材料はたくさんあるのですが、暑いせいなのかコウゾの性質なのか、刈り取った枝条はみるみる間に萎びてしまいます。挿し木も時間との戦いでした。文献によればコウゾの挿し木は容易だとされていますが、さてどうなることでしょうか。

|

|

|

|

刈り取った枝からすぐに挿し穂をつくります |

頂芽挿しの説明 |

造林・間伐研修でコンテナ苗の実態を説明

平成26年6月20日(金)に県の林業技術職員向けの造林・間伐研修がありました。今年のテーマはコンテナ苗です。 コンテナ苗は、専用の育苗ポットで育てた苗(コンテナ苗)を使った新しい育苗〜造林方法(システム)です。植え付けの手間がかからない、初期成長がよい、取扱いが容易なことなどが強調されており期待が高まっています。

県内ではコンテナ苗を県営白鳥林木育種場で試験的に作っています。研修では育種場の皆さんに実演をしてもらいながら、受講者の皆さんにコンテナ苗の作業の実態をお伝えしました。コンテナ苗は育苗も植え付け作業も従来苗とは大きく異なることがあります。受講者の皆さんは、コンテナへの土詰めや稚苗の植え付けには想像以上の手間がかかることに驚いた様子でした。急傾斜地が多い岐阜県への対応について疑問の声もあがりました。

コンテナ苗が導入されてから数年、まだまだ発展途上の技術です。このシステムで低コストに再造林を行うためには、さらなる手法の改良や適応場所を見極めたうえでの展開が必要です。私たちは、科学的な見地に立ってコンテナ苗の評価をしていきたいと思います。

|

|

|

|

コンテナ苗には立派な根鉢があります |

土詰め作業はかなり大変 |

平成26年度第1回美濃路クリーン作戦

平成26年6月13日、森林研究所の周辺道路等にて「平成26年度第1回美濃路クリーン作戦」を実施しました。この活動は、「美しいふるさと運動」推進のために、県職員が各地で行っているものです。

当研究所では、勤務時間が終わったあと、火ばさみとゴミ袋を手に、道ばたに捨てられている空き缶やタバコの吸殻などを収集しました。

|

|

コウゾの芽かき作業

岐阜県森林研究所のある岐阜県美濃市は1300年の歴史を持つ「美濃和紙」の産地です。森林研究所では和紙の原材料である美濃産の楮(コウゾ)の高品質化に取り組んでいます。今回は調査の一環で、紙すきの職人さんと一緒にコウゾの芽かき作業のお手伝いをしてきました。

和紙の上質な材料を得るために、ひとつの株からたくさん萌芽した幹を剪定し次から次へと出てくる脇芽を摘むという手入れをします。コウゾはとにかく成長が早くてぐんぐん大きくなるため、管理は時間との戦い。炎天下、立ち上がったり座ったりを繰り返しながら作業はかなり体に堪えます。私はわずか3日作業をしただけですが、この作業をずっと繰り返してこられた生産組合の皆さんには頭が下がります。また、美濃の楮を使い美濃和紙の伝統を引き継いでいこうという紙すきの職人さんの心意気やステキです。

これから質の高いコウゾをできるだけ省力化しながら育てる技術を開発するため、適した立地条件や管理条件を考えていきます。収穫まで数十年かかるスギやヒノキを相手にしている私たちにとって、コウゾの成長スピードや収穫までの期間(わずか1年!)は未知の世界ですが、地元の生産組合、美濃市産業課や紙すきの職人さんたちのお力をお借りしながらがんばっていこうと思います。

|

|

|

|

成長スピード+直射光との戦い! |

ひとつひとつ脇芽を摘んでいきます |

下層植生回復試験地における植生調査

平成26年6月9日(月)、小川長洞国有林(下呂市)で中部森林管理局森林技術・支援センターの皆さんと下層植生の調査を実施しました。

この試験地では高齢ヒノキ−壮齢ヒノキ複層林を強度間伐して光条件を整え、下層植生の豊かな林に誘導する実験をしています。森林研究所でも同じような調査をしているので、このたび国有林内の試験地でセンターの皆さんと一緒に調査することになりました。

複層林がうまくいった事例はあまり多くないので、まず高齢ヒノキ−壮齢ヒノキ複層林が成り立っていることに驚きました。さらに光条件の改善を行い、下層植生までもコントロールするのは大変なことだと思いますが、実験計画を立て長期にわたって調査を持続できるのは国有林ならではです。今後も、それぞれの得意分野を生かして連携していきたいと思います。

|

|

|

|

林冠を大きく疎開してあります |

急斜面での調査はキツイです |

生涯学習講座「岐阜県の森林帯を体感する〜岐阜県の様々な森林を訪ねて〜」

平成26年5月31日(土)、岐阜県立森林文化アカデミーの生涯学習講座に講師として参加しました。 岐阜県には3000mにもおよぶ標高差があり、それに応じたいろいろな森林が分布しています。これは他県では見られない「岐阜県の宝もの」です。 この講座は、岐阜県内のいろいろな森林帯を体感してもらおうというコンセプトのもと3回連続で開催されます。 今日はその1回目で、まずは名前の分からない植物を正しく同定するために、 樹木の見方のコツと植物図鑑の使い方をマスターすることを目的としました。

構内の樹木を採取しながら特徴や見分け方を説明しました。参加者の皆さんに自分で名前を調べてもらうため、いつもの調子でついうっかり名前を言ってしまわないよう苦労しました。 午後からは、図鑑の使い方を説明しながら植物の検索と同定をしてもらいました。 「あぁ、そっちのルート検索に進むと迷宮にはまり込むんだよなぁ」などとこっそり思いながら、学生時代に自分自身も苦労したことを懐かしく思い出しました。 暑い中、熱心に取り組んでいただいた皆さま、どうもお疲れさまでした。

森林研究所では、森林や林業の大切さをお伝えする普及業務も行っています。機会がありましたら生涯学習講座にも参加してください。

|

|

|

|

構内で植物観察と試料採取 |

図鑑を見ながら |

第14回作業道等開設研修を行いました

岐阜県では丈夫で安全な道づくりを推進するため、平成21年度から作業道等開設研修を実施し、これまで1002名が受講しています。背景には、生産基盤として作業道の重要性が高まる一方で、簡易な構造であるため、開設箇所や施工方法を誤ると災害を受ける可能性が高いことがあります。今回、県内の森林組合や林業事業体、建設業者の技術者、施業プランナーなど40名が受講しました。

平成26年5月22日(木)、23日(金)の2日間にわたり、森林文化アカデミーテクニカルセンターと美濃市市内の現地において研修を実施しました。森林研究所の担当職員が講師を務め、「作業道の開設計画」、「災害から学ぶ対策工法」などの講義を行い、2日目の午後からは現地研修を行いました。

現地研修では、色々な作業道を見てまわり、講義で説明した事項をポイント毎に説明しました。意見交換では自らの経験に基づいた意見を聞くことができました。

受講生一人一人が作業道開設における基本的な技術を学び、「丈夫な道づくり」を考え、「やってはいけない行為」を再確認したことを今後の仕事に生かしてもらいたいと考えています。

|

|

|

|

対策工(洗い越し)の現地検討 |

ヘアピンカーブの現地検討 |