生涯学習講座 里山をかんがえる〜里山の生物(樹木、きのこ)〜

平成23年10月30日(日)に、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する「連続講座 里山をかんがえる」の第2回目、里山の生物(樹木、きのこ)」が開催され、きのこに関する講師の一人として参加しました。

午前中は、里山の植物やきのこに関する3つの講義が行われ、その中で「きのこの生態と栽培技術」に関する講義を担当しました。午後は、関市の百年公園に移動して、参加者の皆さんと林内の散策路を歩きながら周辺に生えている樹木やきのこを観察しました。今年はきのこが不作で、観察できたきのこは全部で十数種でした。このため、観察は樹木中心となりましたが、参加者の皆さんはその名前や生態について熱心に質問をしたり、メモを取ったりしていました。里山への関心の高さが伺える一日となりました。

|

|

|

|

里山の樹木、きのこに関する講義 |

百年公園における観察会 |

森と木とのふれあいフェア2011

平成22年10月22日(土)、23日(日)の両日、岐阜県庁前芝生広場(岐阜市薮田南)にて「森と木とのふれあいフェア2011」が開催されました。

同イベント内で、当研究所は、特徴のある葉の匂いを嗅いだり、乾燥前後の樹木の木片を手にとって重さを比べたりする、体験を中心としたブースを出展しました。各展示には簡単なアンケートクイズが用意されており、すべてに答えていただいた方には、押し葉とパウチフィルムを使ってその場で手作りする『葉っぱのしおり』をプレゼントしました。

1日目は残念ながら朝から雨が降る中、2日目は天候が回復し晴れの中、2日間でおよそ1,100人の方々にお越しいただきました。心よりお礼申し上げます。

|

|

|

|

パネルをみてクイズの答えを探している様子 |

特徴のある葉の匂いを体験するコーナー |

|

|

|

|

|

山でとれたキノコを展示しているコーナー |

乾燥前後の樹木の重さの違いを体験するコーナー |

|

|

|

|

|

『葉っぱのしおり』に加工してプレゼント |

来場者で賑わう森林研究所のブース |

生涯学習講座 里山をかんがえる 〜里山と人との関わり〜

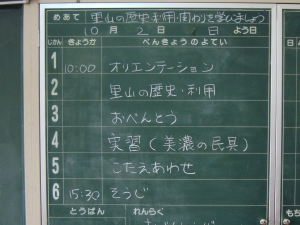

平成23年10月2日(日)に、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座が開催され、講師として参加しました。生涯学習講座では、森林文化アカデミー(教育部門)、森林整備課技術支援担当(普及部門)、森林研究所(研究部門)の連携体制のもと、「木と人」、「木と森」、「人と人」の「つながり」をコンセプトに「森と人がつながる」社会を目指した一般市民向けの講座を展開しています。

今回のテーマは「里山」。今日を皮切りに3回の連続講座で、里山の歴史や文化、里山に生息する生物、現在の里山における問題点を理解し、里山の利用、整備のための考え方の基礎として役立ててもらうことを目的としています。

会場は、美濃市上牧生涯学習センター(美濃市乙狩)、閉校になった小学校を利用した民具の資料館になっています。午前中は、里山と里の生活の関わり(里山の利用史)を振り返りながら、里山概論をお話ししました。午後からは、会場に収集されている木製民具を調べ、使われている樹種やその理由を考えていただきました。講座に参加された皆さんの中には地元で森林整備の活動に携わっておられる方も多く、里山の歴史や、身近な里山の利用である木製民具の説明を熱心に聞いていただきました。講座はこれから、「里山の樹木、きのこ」、「里山の利用を考える」と続きます。参加者の皆さんには、この講座をきっかけにして、それぞれご活躍される分野で生かして欲しいと思います。

森林研究所では、森林や林業の大切さをお伝えする普及業務も行っています。機会がありましたら生涯学習講座にも参加してください。

|

|

|

|

今日の時間割 |

里山は「里」と共にありました |

|

|

|

|

|

寺子屋での授業のようです |

スギの板目が使われているなぁ |

森林モニタリング試験地における森林・土壌調査

平成23年9月28日(水)、岐阜県立森林文化アカデミー演習林(美濃市曽代)の森林モニタリング試験地において、名古屋大学大学院環境学研究科の皆さんと一緒に森林・土壌の調査をしました。

当研究所では、県下各地に設置した森林モニタリング試験地で、森林被害や樹木の成長のモニタリング(継続調査)しています。研究所の裏山に設置したこの試験地も、そのひとつです。また、名古屋大学大学院環境学研究科では、樹木の根に着目し、根の成長と土壌の性質の関係を研究しています。

9月も後半になり暑さはかなり和らいできましたが、ヤブ蚊やクモの巣と戦いながら、毎木調査、根の分布調査、土壌調査、土壌試料の採取を行いました。私たちは、これまで樹冠の構造(葉の量、付き方)と樹木の成長の関係を研究してきました。根は植物の成長にとって大切な器官ですが、測定が困難なこともあって手を付けられずにきました。今後も、それぞれの得意分野を生かしてどんどん連携していきたいと考えています。

|

|

|

|

樹木の調査をしています |

根の分布を写し取っています |

施業プランナーステップアップ研修 路網開設と濁水発生メカニズム、濁水防止手法

平成23年9月27日(火)、岐阜県林政部が主催する施業プランナーステップアップ研修(第6回目)が開催されました。私たちは、講師としてこの研修に参加しました。今回の課題は、環境負荷の少ない路網の開設と管理です。

午前中に行った講義では、路網整備による環境負荷の中から、土砂流亡(濁水の流出)を取りあげ、清流を代表するアマゴの産卵やアユの主食となる藻類に及ぼすへ影響を解説しました。午後からは、路面から流出する土砂量を継続調査している現場や養生マットで法面を保護して経過を観察している試験地を見学しました。

岐阜県では、県内の豊かな自然環境と清流を守り、活かし、伝えるために「清流の国ぎふ」づくりを推進しています。森林整備や整備のための路網開設の方法を工夫し、いちばん上流部の森林から土砂が河川に流れ込まないようにすれば、「清流の国ぎふ」づくりに貢献できます。施業プランナーは、効率のよい森林施業や儲かる林業を提案するだけではなく、環境の保全にも目を向ける必要があるのです。

|

|

|

|

環境負荷の少ない路網の開設と管理 |

法面保護の効果は? |

平成23年度第2回美濃路クリーン作戦

平成23年9月26日(月)、森林研究所の周辺道路にて、5月に続き今年度2回目の「美濃路クリーン作戦」を実施しました。

この取り組みは、県職員が各地で行っており、当研究所では昼休みを利用して、道ばたに捨てられたごみを拾いました。今回は、空き缶やペットボトル、タバコの吸殻がとても多くありました。ゴミ袋はわずか30分足らずでいっぱいになり、本日の収穫(?)は3.6kgでした。

|

|

インターン(職場実習生)受け入れ

平成23年8月29日(月)〜9月2日(金)、岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程3年の学生さん(2名)をインターン(職場実習生)として受け入れました。学生さんには、森林研究所の仕事の一部を体験していただきました。

内容は、フィールドでは行う作業路の法面保護の調査、林内栽培植物の生育環境調査、獣害防止資材の効果測定調査、毎木調査から、室内で行う樹幹解析、森林土壌の化学分析、キノコの同定作業まで、非常に盛りだくさんでした。実習では、単に仕事内容を体験してもらうだけではなく、今後の卒業研究の参考になるように、研究内容の紹介や調査や作業の目的をしっかりと説明するようにしました。

最終日には、職員との意見交換会があり、その中で「森林の研究といってもいろいろな分野があることが分かった。広い視野で卒業研究に取り組んでいきたい」、「はじめての調査に苦戦したが、森林研究におけるフィールド調査(現場)の重要性がよく分かった」など、率直な感想が聞かれました。その後、インターン修了書の授与が行われ、5日間の研修が終了しました。

今回の実習が卒業研究や今後の社会生活において何らかの糧になれば幸いです。今後のご活躍をお祈りしています。

|

|

|

|

法面から移動した土砂量の調査 |

枝葉の広がりの生態的意味についての説明 |

|

|

|

|

|

職員との意見交換会 |

修了書の授与 |

林木育種推進協議会

平成23年7月28日(木)〜29日(金)、関東地区の林木育種推進協議会が本県下呂市で開催されました。当研究所は、29日に下呂市小川にある下呂実験林で行われた現地検討会に講師として参加しました。

下呂実験林には、樹種特性、スギ品種特性、育林技術、本数管理を比較するための実験林が設けられており、そこでは、造成(昭和38年)当時から固定試験地として調査研究が継続されています。私たち森林を扱う研究者にとって、固定試験地から得られた長年のデータはとても貴重です。

検討会では、スギ品種の違いによる成長や樹冠形状の違いを説明したり、立木密度を変えて管理された本数比較実験林で発生した冠雪害を紹介し、管理方法による気象害への耐性の違いについて説明しました。育種の担当者会議にふさわしい現地検討会になったのではないでしょうか。

低コスト林業や花粉症への対応、短伐期施業から長伐期施業への移行など、育種事業の持つ意味は大きく変化しています。何を選び、何を植えるのか考えることは、これからの森林・林業を考えるうえでの出発点です。先の長い話ではありますが、何が求められているのか、そして、何が必要なのか考えながら、調査研究を進めていきたいと思います。

|

|

|

|

下呂実験林の説明 |

スギ品種による成長などの違いを説明 |

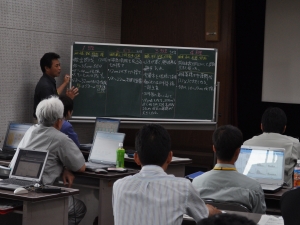

施業プランナー養成基礎研修 デジタルツールを活用した路網計画と管理

平成23年7月22日(金)、先週、先々週に引き続き、施業プランナー養成基礎研修に講師として参加しました。今回の課題は、デジタルツールを活用した路網計画と管理でした。

はじめは、無料の地図ソフトを活用した路網の計画と管理方法について、前回の現地研修で記録したGPSデータを使い、実際にソフトを操作しながら説明しました。後半は、当所が提供している路網計画関連のツールを紹介しながら、効率的に路網の計画と管理を行う方法について説明しました。

今回で林内路網の計画に関するカリキュラムは終了しましたが、今後もより使いやすいツールの提供などを通じて、施業プランナーの皆さんをサポートしていきたいと考えています。

|

|

|

|

路網計画の支援ツールの紹介 |

地図ソフトを使って路網配置を検討 |

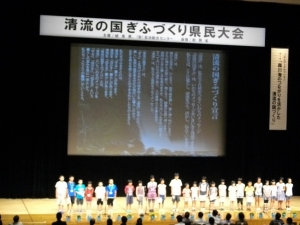

清流の国ぎふづくり県民大会

平成23年7月18日(海の日)に、長良川国際会議場で開催された岐阜県主催のイベント「清流の国ぎふづくり県民大会」が開催されました。

森林研究所は、この大会のパネル展示に出展し、岐阜県内の豊かな自然環境と清流を守るための研究活動を紹介しました。ポスターや展示を通じて、清らかな清流と森林は切り離せない関係にあり、そのためには天然林の保全と人工林の適切な管理が必要なことを説明しました。また、Radio80(岐阜FM)の取材を受け、岐阜県の森林や森林研究所の業務内容についてPRしました。

ご来場いただいた方々、ご関心をお寄せいただいた方々に心よりお礼申しあげます。森林研究所では、さまざまな機会を通じて、今後も皆さまに森林や林業の大切さを楽しくまた分かりやすくお伝えしていきます。

|

|

|

|

展示のようす |

人工林の管理について説明 |

|

|

|

|

|

取材対応 |

子どもたちによる清流の国ぎふづくり宣言 |

施業プランナー養成基礎研修 林内路網の設計と線形踏査

平成23年7月8日(金)と7月15日(金)、施業プランナー養成基礎研修に参加しました。2週にわたるカリキュラムの課題は、林内路網の設計と計画した路網の線形踏査でした。

初日には、まず、路網の設計に関する基礎知識の講義と図面上での路網線形の設計を行いました。続く7月15日の内容は、前回の研修で設計した計画線形に基づいて、現地の状況を確認しながら、測量していくというものでした。

現場と地形図を照らし合わせて現地を確認するのですが、自分の立っている地点が地図上のどこに相当するのか把握することは、簡単なようで意外に難しいものです。そこで活躍するのがGPSです。受講者は林内を移動するたびに自分の位置をGPSで確認し、計画線形と現況を比較しながら最適な線形を検討していました。

次回は、現地で記録したGPSデータや写真データの活用方法についての実習です。

当研究所では、森林管理におけるGPSなど情報機器の活用を提案し、便利なツールを提供しています。有効に活用いただければ幸いです。

|

|

|

|

ヘルメット上のGPSで位置を記録 |

地図とGPSを照らし合わせ線形を検討 |

岐阜県森林研究所 第1回研究・成果発表会

平成23年7月12日(火)、岐阜県中濃総合庁舎において、本年度第1回目の研究・成果発表会を開催しました。発表会では、日頃の調査研究から得られた研究成果から5題(特用林産2題、育林・森林機能保全2題、森林保護1題)を発表しました。

各地からお越しいただいたおよそ120名の参加者の皆さまには、熱心に発表をお聞きいただきました。また、発表会終了後には、県立郡上高校森林科学科の生徒さんから、発表に関連する内容について、活発な質問を受けました。発表会に関心をお寄せいただいた皆さま、参加いただいた皆さまにお礼申しあげます。森林研究所では、いただいたご意見を参考にしながら、今後も岐阜県の森林・林業のために調査研究を進めてまいります。

なお、平成24年2月には、本年度第2回目の研究・成果発表会を予定していますので、ご参加くださいますようお願い申しあげます。

|

|

|

|

所長あいさつ |

研究・成果発表のようす |

|

|

|

|

|

質疑応答 |

高校生への特設講座 |

生涯学習講座 樹木を見分ける 〜樹木の観察と見分け方〜

平成23年6月25日(土)に、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座が開催され、講師として参加しました。

この講座は、森林文化アカデミーの林業再生講座、ものづくり講座(講座とは大学でいう研究室のようなものです)との連携により、連続講座「身近な森の手入れ・入門」、同じく連続講座「お椀を通して、つながる森、木、人」の基礎としての位置づけ。まず何よりもはじめに、相手を知るために、植物の名前を同定するコツと植物図鑑の使い方をマスターしてもらいます。

午前中は、図鑑の使い方を説明しながら、植物の検索と同定をしてもらいました。午後からは、構内の樹木を採取しながら特徴を説明しました。身近な森を手入れするため、あるいはステキなマイ椀を作るために講座に参加された皆さんの関心は非常に高く、樹木の名前、そのいわれ、用途や人との関わりについての説明を熱心に聞いていただきました。

植物の同定は、植物生態の知るうえで、また森林管理を考えるうえでの基礎です。参加者の皆さんには、この講座をきっかけにして、それぞれご活躍される分野で生かして欲しいと思います。

森林研究所では、森林や林業の大切さをお伝えする普及業務も行っています。機会がありましたら生涯学習講座にも参加してください。

|

|

|

|

見分け方のコツを説明 |

コツは何度も"出会う"ことです |

施業プランナーステップアップ研修 目標林型と将来を見据えた森林施業

平成23年6月24日(金)、昨年までに施業プランナーの基礎研修を終えた方などを対象に、ステップアップ研修がスタートしました。私たちは、先週までの養成基礎研修に引き続き、講師としてこの研修に参加しました。

講座では、はじめに目標林型(最終的に目指す森林の姿)、森林の将来を予測するためのシステム(シルブの森)の講義を行いました。午後からは、グループごとに、林分データをシルブの森に入力して、将来の目標林型や収入に着目しながら、施業プランを検討し、発表していただきました。基礎養成研修の演習と異なるところは、直近の間伐だけではなく、30年後の森林の姿を見据えながら、そのために必要な間伐を複数回計画したことです。出発は同じ林分のデータなのに、目標林型によって施業(間伐)計画が異なり、その結果、林分の将来像は大きく違っていました。

一連の調査や分析には、手間やコストがかかるかも知れません。しかし、林分の将来も考慮したうえで施業計画を立て、森林資源や林業経営の保続を考え、さらにそれをわかりやすく説明することは、プランナーにとって必要な資質のひとつです。そのときのツールとして、シルブの森(岐阜県東濃ヒノキ版、岐阜県スギ版)を有効に活用いただければ幸いです。

|

|

|

|

林分の将来を予測する意味とは? |

将来を見据えた森林施業を考える |

施業プランナー養成基礎研修 選木方法と成長予測

平成23年6月17日(金)、先週に引き続き施業プランナー養成基礎研修に参加しました。この日の課題は、先週行った現地調査に基づいた森林の成長予測とそれに基づいた間伐方法の検討でした。

はじめに、研修生に間伐の意義や目標林型を定めることの必要性を再確認してもらいました。続いて行った森林の成長予測には、当研究所がデータを調整したシルブの森を使いました。先週の現地調査データをシルブの森に入力して、さまざまな間伐方法をシミュレートしながら、現地にあった方法を検討し、グループごとに発表してもらいました。皆さんの発表は、現地調査とそのデータに基づいたものだけあって、どれも説得力がありました。

施業プランを所有者に説明する場合には、様々なプランを比較して示す必要があります。そのとき、シルブの森(岐阜県東濃ヒノキ版、岐阜県スギ版)を有効に活用いただければ幸いです。

|

|

|

|

間伐方法のシミュレーションに取り組む |

納得力のある施業プラン |

施業プランナー養成基礎研修 森林の現況把握

平成23年6月10日(金)、施業プランナー養成基礎研修「森林の現況把握」に講師として参加しました。

この研修は、森林・林業に関係する事業体の職員などを対象として、施業プランナーを育成するために昨年度から実施されているもので、この日は年16回の予定で開催される研修のうちの第3回目でした。森林研究所の職員のほか、森林文化アカデミーの先生、県林業普及指導員など、毎回の内容に関わりが深い人々が講師を務めています。

午前中は、森林の現状を把握する目的、森林調査の方法についての講義でした。午後からは、集約化施業が予定されている林分に移動して、調査の実習をしました。少人数の班に分かれたあと、輪尺と超音波測高器を用いて胸高直径と樹高を測ってもらい、選木(間伐する木、しない木の選択)をしました。 最後に、現地で林分を見ながらグループ発表を行って、森林の現況と選木方針を確認しました。選木に正解はありません。林分の状況や所有者の意向などを加味して適切なプランを提供するのが施業プランナーの仕事です。

森林研究所では、これまでの研究成果をもとに、施業プランの策定に必要な情報や役立つツールを提供していきたいと思っています。

|

|

|

|

まず現状把握が必要です |

調査方法を確認します |

|

|

|

|

|

選木の会議中です |

立つのもやっとの現場で発表中 |

平成23年度第1回美濃路クリーン作戦

平成23年5月31日(火)、森林研究所の周辺道路等にて「平成23年度第1回美濃路クリーン作戦」を実施しました。この活動は、「美しいふるさと運動」推進のために、県職員が各地で行っているものです。

当研究所では、勤務時間が終わったあと、火ばさみとゴミ袋を手に、道ばたに捨てられている空き缶やタバコの吸殻などを収集しました。ゴミ袋はわずか30分足らずでいっぱいになり、予想以上のゴミの多さに驚きました。

|

|