生涯学習講座 樹木の観察と見分け方2(冬芽編)

平成23年3月5日(土)に、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座「樹木の観察と見分け方2(冬芽編)」が開催され、講師として参加しました。 この講座は、落葉広葉樹の冬芽を手がかりに植物の名前を同定するコツと植物図鑑の使い方をマスターすることを目的としており、9月に開催された葉っぱ編に続く「樹木の観察と見分け方」講座の2回目です。

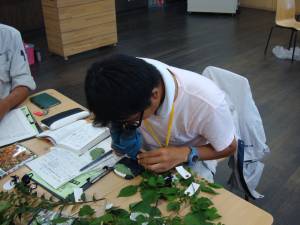

はじめに、構内の樹木を採取しながら、うっかり植物の名前を言ってしまわないように気をつけて特徴や性質を説明しました。続けて受講されている方ばかりなので、前回と同じ説明をしたら、オチを取られてしまいました(話を覚えていただいているのは良いことです)。 午後からは、図鑑の使い方を説明しながら、植物の検索と同定をしてもらいました。普段、あまり気にとめない冬芽を前に、最初は苦労していた皆さんも、図鑑の使い方は既に前回の講座でマスターされていたため、スムーズに名前を決めることができました。残りの時間は、冬芽のスケッチに取り組みながら、より細かいところまでしっかりと観察できました。

植物の同定は、植物生態の知るうえで、また森林管理を考えるうえでの基礎です。参加者の皆さんには、この講座をきっかけにして、それぞれご活躍される分野で生かして欲しいと思います。

森林研究所では、森林や林業の大切さをお伝えする普及業務も行っています。機会がありましたら生涯学習講座にも参加してください。

|

|

|

|

構内で植物観察と試料採取 |

図鑑の使い方を説明 |

|

|

|

|

|

スケッチをして細部まで観察 |

春はすぐそこ |

エコキャップ活動への協力

岐阜県森林研究所では、岐阜市立網代(あじろ)小学校の児童が取り組んでいるエコキャップ活動に平成20年から協力を続けています。エコキャップ活動とは、ペットボトルのキャップを収集・売却した資金で世界の子ども達にワクチンを届ける活動です。

このたび、同校の児童から今年の目標である110人分(キャップ88,000個分)の収集を達成したという連絡をいただきました。児童の皆さんの努力に頭が下がります。

これからも、同校の活動に少しでもお役に立てるよう協力していきたいと思います。

|

生涯学習講座 キノコ人工栽培講座

平成23年2月25日(金)に、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座「キノコ人工栽培講座」が、同アカデミーの森の情報センターを会場にして開催され、講師として参加しました。

はじめに、キノコという生き物の特徴、人工栽培(原木栽培、菌床栽培)の基礎知識、県内のキノコ生産の状況を説明しました。そのあと、構内にあるキノコ栽培試験用の施設・設備の見学を行いました。

昼休みをはさんで、午後からは、シイタケ種菌を原木に植菌する実習を行いました。1人3本づつコナラの原木に電動ドリルで穴をあけてシイタケのオガ屑種菌を詰める作業を行い、参加者どうしが協力し合いながら楽しく終えることができました。

植菌した原木は参加者が各自宅で発生まで管理することになっており、皆さん、シイタケを無事に収穫できることを楽しみにしながらお持ち帰りになりました。熱心に取り組んでいただいた皆さま、ありがとうございました。

|

|

|

|

キノコ栽培の基礎などを説明 |

原木への植菌実習のようす |

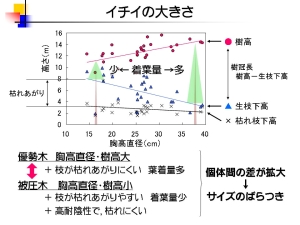

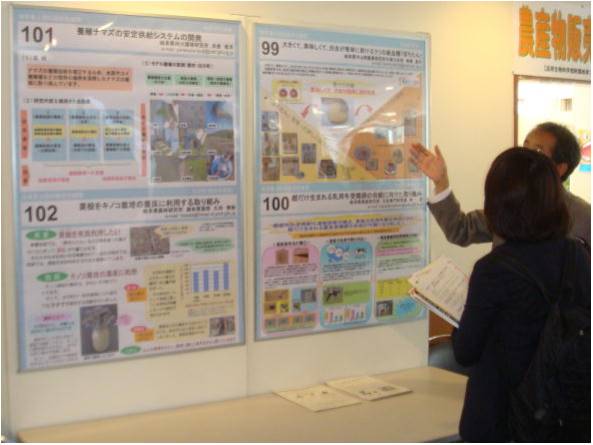

岐阜県森林研究所 第2回研究・成果発表会

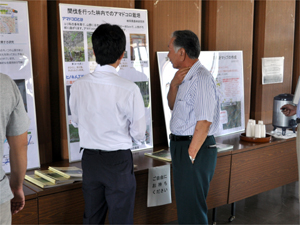

平成23年2月18日(金)、岐阜県中濃総合庁舎(美濃市生櫛1612-2)において、本年度第2回目の研究・成果発表会を開催しました。発表会では、日頃の調査研究から得られた研究成果から5題(森林保護1題、特用林産1題、育種1題、育林・森林機能保全2題)を発表しました。

県内外からお越しいただいたおよそ160名の参加者の皆さまには、発表に対し活発な質疑応答をいただきました。休憩時間には、研究紹介パネルや関連展示(伝統的工芸品・一位一刀彫の紹介)のブースで活発な意見交換がされました。

研究・成果発表会に関心をお寄せいただいた皆さま、参加いただいた皆さま、ご質問、ご意見をいただいた皆さまにお礼申しあげます。森林研究所では、いただいたご意見を参考にしながら、今後も岐阜県の森林・林業のために調査研究を進めてまいります。

|

|

|

|

所長あいさつ |

質疑応答のようす |

|

|

|

|

|

パネル展示 |

関連展示(協力:飛騨一位一刀彫協同組合) |

全国林業試験研究機関協議会の研究功労賞を受賞

平成23年2月16日(水)、東京で開催された全国林業試験研究機関協議会が主催する「第44回林業技術シンポジウム」の席上で、当研究所の水谷和人研究員(森林資源部長)が「食用キノコの生産技術に関する研究」に関する業績で第23回研究功労賞を受賞しました。

この受賞を励みにして、今後も当研究所では県内のキノコ生産者の方々に役立つ技術の開発に努めたいと思います。

|

キノコ情報交換会

平成23年2月5日(土)、森林研究所において、キノコ栽培試験の経過報告と生産者の方々との意見交換を行う「キノコ情報交換会」を開催しました。県内のキノコ生産者15名の方にご参加いただきました。

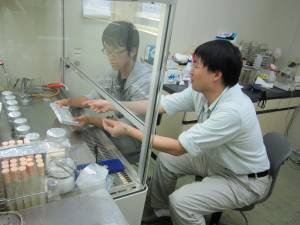

はじめに、キノコ菌床栽培の収益性向上を目的として当研究所が実施した試験結果から「キノコ菌床栽培における培地添加物の影響」、「廃菌床の再利用がキノコ発生量等に及ぼす影響」と題して報告を行いました。そのあと試験に用いた菌床の見学や生産者どうしの情報交換などを行いました。

参加者からは、試験の手法や今後の課題などについて多数のご意見をいただきました。ご参加いただいた皆さまにお礼申し上げます。

|

|

|

|

試験報告・意見交換のようす |

試験に用いた菌床の展示 |

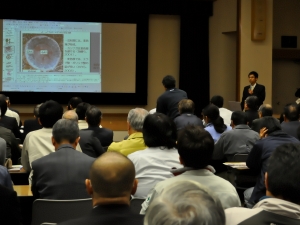

中部森林技術交流発表会

平成23年2月3日(木)、長野市で開かれた中部森林管理局が主催する「平成22年度中部森林技術交流発表会」で研究成果を発表してきました。

タイトルは「高齢ヒノキ・イチイ二段林における伝統的工芸品の原材料としてのイチイの形状の評価」でした。県内の国有林をフィールドに、飛騨一位一刀彫協同組合、高山市商工課、岐阜県モノづくり振興課と連携して、伝統的工芸品・一位一刀彫には、どのような形状のイチイ原木が必要で、そのためにどのような施業をしていけばよいかということを調査したものです。

いろいろな機会を生かして成果を公表することは、私たち研究員にとって貴重な経験です。またそのことをきっかけに、新しい交流や連携が生まれることも期待しています。

|

|

豊かな森林づくりに関する岐阜・長野合同調査

平成22年11月30日(火)〜12月1日(水)、中津川市加子母ならびに長野県王滝村において、長野県林業総合センターの職員の皆さんと岐阜・長野両県合同調査を実施しました。

この調査は、昨年9月に行われた岐阜・長野両県知事懇談会で、「鳥獣の保護・管理をはじめとする、豊かな森林づくりに関する研究の連携」が合意されたのを受けて、両県の林業試験場が連携して行うものです。今回の調査は、今年3月に続き、2度目です。 両県にまたがる林業上の共通課題は多くありますが、今回は、「ヒノキ人工林の長伐期化」と「ニホンジカの激増」についての調査を行いました。

はじめに、東濃森林管理署の職員の方にご案内いただき、木曽(長野県側)・裏木曽(岐阜県側)に分布する天然生ヒノキ(いわゆる木曽ヒノキ)の固定試験地(約300年生)を見学しました。すばらしいヒノキの林をみることは、今後の長伐期施業を考えるうえで有意義であり、また、私たち両県の研究者のモチベーションの向上にもなりました。

続いて、ニホンジカの生息調査を行いました。長野県ではニホンジカの頭数が増え、既に食害(下層植生の衰退や皮剥による林業被害)が出ています。このため、ライトセンサス(*)という方法で、県境付近のシカの動態を調査しました。

共通する課題について隣県と情報を交換し、共同で研究に取り組むことにより、より高い成果が得られるのではないかと思っています。今後も、それぞれの得意分野を生かしてどんどん連携していきたいと考えています。

(*)「ライトセンサス」とは、夜間に調査ルートを車で走行しながら道の左右両側をスポットライトで照らし、対象とする動物の数、性別、群れ構成、出没場所などを把握する調査方法です。

|

|

|

|

300年生ヒノキ天然生林 左下の人と大きさを比べてください |

ニホンジカ生息数調査の様子 光の奥の林の中に何か見えますか? |

中学校生徒の職場訪問

平成22年11月10日(水)に、美濃市立美濃中学校の生徒さんの職場訪問がありました。同校では学校近隣の様々な職場に生徒自身が訪問し、インタビューや見学を行う活動を行っているそうです。

当日は、同校の1年生、13人の生徒さんが訪問され、2班に分かれて当所職員へのインタビューや施設見学をしました。

インタビューは、日頃の業務内容から始まり、仕事上の苦労や楽しさ、この仕事を選んだ理由など様々なことが話題となりました。生徒さん達の真剣な質問に、当所の職員も緊張しながら一生懸命答えました。

後日、生徒さんから丁寧なお礼の手紙をいただきました。皆さん、それぞれの夢に向かって頑張ってください。

|

|

|

|

インタビューの様子 |

施設見学の様子 |

生涯学習講座 里山を考える(里山の利用を考える)

平成22年11月7日(日)に、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座「連続講座4 里山を考える(里山の利用を考える)」が開催され、森林の病虫害に関する講師として参加しました。 今回の講座は、里山の整備・利用について学ぶ連続講座の締めくくりでした。

講座では、里山林における病害虫の問題や、粗朶(そだ)などの生産について、講義と現場見学を行いました。近年問題になっているナラ枯れについて、病原菌とその媒介昆虫(カシノナガキクイムシ)との関係の説明や現場の被害状況の観察を行ったときには、参加者の皆さんから強い関心が寄せられました。

この講座で学ばれたことを、今後の里山との関わり方に活かしていただければ幸いです。

|

|

|

|

ナラ枯れに関する講義 |

カシノナガキクイムシの観察 |

岐阜大学フェア2010に参加

平成22年11月5日(金)、6日(土)の両日、岐阜大学において「岐阜大学フェア2010」が開催されました。

当研究所は、パネル展示コーナーの公設試験研究機関のエリアにおいて、キノコ栽培の試験成果についてパネル展示を行いました。

お越しいただきました方々に心よりお礼申し上げます。

|

|

|

|

会場の様子 |

パネルの展示 |

治山技術(保安林整備)研修

平成22年10月27日(水)に、岐阜県治山課が主催する治山技術(保安林整備)研修に講師として参加しました。この研修は、岐阜県の治山事業担当者を対象に、衰退した下層植生を回復させるための間伐(本数調整伐)の効果的な手法を学んでもらうための研修です。

ヒノキ人工林の下層植生衰退と表土流亡の問題は、これまで当研究所でも何度か指摘してきました(たとえば、普及成果のページ)。この問題の根本は「下層植生が生育するための光が足りない」ことにあるのですから、間伐をきちんと実施し光環境を確保することにより、下層植生の回復が見込めるのですが、その程度は場所によりまちまちです(全く回復しない事例もあります)。

この研修では、どんな間伐を行うと効果的なのか、そして間伐の効果をどう評価するのか、について講義を行いました。午後からは、当研究所が植生回復調査を行っている試験地で、下層植生の調査方法を説明しました。

研究成果を行政に提案し、実際の事業で活用してもらうことは、森林研究所の使命のひとつです。今後、現場で事業を担当している職員とのディスカッションを重ねながら、私たちの提案した手法を事業内容に合わせてリファインしていきたいと思います。

|

|

|

|

間伐により植生が回復した試験地で説明 |

手法についてのディスカッションを行いました |

生涯学習講座 里山を考える(里山の樹木、きのこ)

平成22年10月24日(日)に、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座「連続講座 4 里山を考える(里山の樹木、きのこ)」が開催され、きのこに関する講師の一人として参加しました。 この講座は、里山の整備・利用について3回にわたって学ぶ連続講座のうちのひとつです。

はじめに、里山で身近に見られる樹木やきのこの利用・生態に関する講義を行いました。その後、関市の百年公園に移動して、参加者の皆さんと林内の散策路を歩きながら周辺に生えている樹木やきのこを観察しました。きのこは全部で20種類以上が見つかり、参加者の皆さんはその名前や生態について熱心に質問をしたり、メモを取ったりしていました。里山への関心の高さが伺える一日となりました。

|

|

|

|

|

里山の樹木、きのこに関する講義 |

百年公園における観察会 |

森と木とのふれあいフェア2010

平成22年10月23日(土)、24日(日)の両日、岐阜県庁前芝生広場(岐阜市薮田南)にて「森と木とのふれあいフェア2010」が開催されました。

同イベント内で、当研究所は、特徴のある葉や枝の匂いを嗅いだり、数種類の樹木の木片を手にとって重さを比べたりする、体験を中心としたブースを出展しました。各展示には簡単なアンケートクイズが用意されており、すべてに答えていただいた方には、押し葉とパウチフィルムを使ってその場で手作りする『葉っぱのしおり』をプレゼントしました。

1日目は秋晴れの中、2日目は昼過ぎから小雨が降る中、2日間でおよそ1,400人の方々にお越しいただきました。心よりお礼申し上げます。

|

|

|

|

来場者で賑わう森林研究所のブース |

体験とアンケートクイズの様子 |

|

|

|

|

|

特徴のある葉の匂いを体験するコーナー |

樹種ごとの重さの違いを体験するコーナー |

|

|

|

|

|

しおりにする押し葉を選ぶ参加者 |

『葉っぱのしおり』に加工してプレゼント |

平成22年度第2回美濃路クリーン作戦

平成22年9月28日(火)、森林研究所の周辺道路にて「平成22年度第2回美濃路クリーン作戦」を実施しました。この活動は、県下の各機関、市町村、団体等が連携して行う「美しいふるさと運動」の一環として行ったものです。

当研究所では夕方5時半頃からゴミ拾いを行いました。今回は、今までの活動時よりも捨てられている空き缶やペットボトルの数が少ないと感じましたが、相変わらず多いのがタバコの吸殻でした。この活動が環境美化に関するマナーの向上に少しでも役立つことを願い、次回も頑張りたいと思います。

|

|

生涯学習講座 樹木の観察と見分け方1(葉っぱ編)

平成22年9月4日(土)に、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座「樹木の観察と見分け方1(葉っぱ編)」が開催され、講師として参加しました。 この講座は、名前の分からない植物を正しく同定するために、 樹木(夏の広葉樹)の見方のコツと、植物図鑑の使い方をマスターすることを目的としました。

はじめに、植物の名前について(*)の話題と植物を見分けるコツについて話しました。続いて、構内の樹木を採取しながら特徴を説明しました。今回の講座は、参加者の皆さんに自分で名前を調べてもらうため、いつもの調子でついうっかり名前を言ってしまわないよう苦労しました。

午後からは、図鑑の使い方を説明しながら、植物の検索と同定をしてもらいました。最初は苦労していた皆さんも、講座が終わる頃には図鑑の使い方や植物の見方をひととおりマスターされていました。暑い中、熱心に取り組んでいただいた皆さま、どうもありがとうございました。

森林研究所では、森林や林業の大切さをお伝えする普及業務も行っています。機会がありましたら生涯学習講座にも参加してください。

(*) 例えば、普段、何気なく使っている「さくら」や「桜」は、いくつかの種類の総称、「枝垂れ桜」や「八重桜」は樹形や花の形で分けた場合の名前、「染井吉野」や「鬱金」は園芸品種名、「淡墨桜」や「臥龍桜」はある特定の一本の固有名です。一方、学術的に用いられるのは、標準和名(「ヤマザクラ」や「カスミザクラ」)と学名(「Prunus jamasakura」や「Prunus verecunda」)です(サクラについて詳しくは、さくらのページをご覧ください)。

|

|

|

|

植物の見分け方のコツを説明 |

枝を含めて採取するのがコツ |

|

|

|

|

|

図鑑の使い方を説明 |

顕微鏡で葉表面の毛を観察 |

インターン(職場実習生)受け入れ

平成22年8月23日(月)〜27日(金)、岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程3年の学生さんをインターン(職場実習生)として受け入れました。学生さんには、フィールド調査や室内作業を通じ、森林研究所の仕事の一部を体験していただきました。

林分調査では「はじめての調査に苦戦したが、卒業論文で必ず必要になるので良い練習になった」、実験室での培養試験では「フィールド調査と異なり、細かい作業に精神的な疲労を感じた」など、率直な感想が聞かれました。最終日には、職員との意見交換会やインターン修了書の授与が行われ、5日間の研修が終了しました。

今回の実習が卒業論文や今後の社会生活において何らかの糧になれば幸いです。今後のご活躍をお祈りしています。

|

|

|

|

間伐と下層植生の回復についての説明 |

樹高の測定 |

|

|

|

|

|

ナラ枯れ病原菌培養のためのサンプリング |

職員との意見交換会 |

下層植生回復試験地における植生調査

平成22年8月3日(火)〜4日(水)、七宗国有林(加茂郡七宗町)の下層植生回復試験地において、中部森林管理局森林技術センターの職員の皆さんと一緒に下層植生の調査を実施しました。

森林技術センターでは、衰退した下層植生を回復させる技術を開発するために、七宗国有林内のヒノキ人工林を列状間伐して試験地を設置し、植生の経年変化を調査しています。森林研究所では、県下各地で同様の調査をしていますが、国有林内で森林技術センターの皆さんと植生調査をするのは、今回がはじめてです。

1伐2残(植栽列を1列伐採して2列残す列状間伐の方法)から3伐6残まで3種類の試験地の中に設けられた植生調査枠で、生えている植物とその量を調査しました。広い面積の試験地を設置できるのは国有林ならではの取り組みであり、規模の大きさを実感しました。今後も、それぞれの得意分野を生かしてどんどん連携していきたいと思います。

|

|

|

|

3伐6残列状間伐試験地 |

表土流亡を防ぐために土留工をした試験地 |

|

|

|

|

|

方法を確認しながら調査中 |

シカも見学に来ていました |

岐阜県森林研究所 第1回研究・成果発表会

平成22年7月23日(金)、岐阜県中濃総合庁舎5階大会議室(美濃市生櫛1612-2) において、本年度第1回目の研究・成果発表会を開催し、当研究所の調査研究で得られた成果を発表しました。

県内外からお越しいただいたおよそ160名の参加者の皆さまには、5題(特用林産2題、森林機能保全・森林利用2題、森林保護1題)の発表に対し、活発な質疑応答をいただきました。研究・成果発表会に関心をお寄せいただいた皆さま、参加いただいた皆さま、ご質問、ご意見をいただいた皆さまにお礼申し上げます。

なお、平成23年2月には、本年度第2回目の研究・成果発表会を予定していますので、ご参加くださいますようお願い申し上げます。

|

|

|

|

所長あいさつ |

研究・成果発表の様子 |

|

|

|

|

|

質疑応答 |

パネル展示の様子 |

生涯学習講座(アフター5講座) 二酸化炭素はどこへ行く!?

平成22年7月7日(水)、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座(アフター5講座)「二酸化炭素はどこへ行く!? 〜森の科学が炭素の行方をひもときます〜」に講師として参加しました。 このアフター5講座は、仕事帰りに参加頂けるようにと平日の夕方5時以降から開催される講座で、今年度はじめての試みです。

はじめに、森林文化アカデミーの森の情報センターで、アイスブレイクや樹高測定の体験をして頂きました。続いて会場を森林研究所に移し、樹幹解析試料を使って樹木の成長や炭素固定の話をしました。最後に、当研究所の研究成果のなかから「間伐が森林の炭素貯留に及ぼす影響」に関する話題を提供しました。

夕方からの講座は、日が長いとはいえ、青空の下(雨に降られることもままありますが)で行われるいつもの講座とは、少しばかり雰囲気や勝手が違いました。参加頂いた方からは、「分かりやすかった」とのご感想とともに、「時間が短かった」などのご意見も頂きました。二酸化炭素の問題は、じっくり時間をかけてお伝えするテーマなだけに、時間配分や内容吟味の難しさを感じました。お仕事帰りにご参加頂いた皆さま、どうもありがとうございました。

|

|

|

|

イントロダクション |

自己紹介をする参加者 |

|

|

|

|

|

樹幹解析試料を使った樹木の成長の話 |

二酸化炭素はどこへ行く!? |

生涯学習講座 樹木の挿木を学ぶ

平成22年6月19日(土)、岐阜県立森林文化アカデミーが主催する生涯学習講座「樹木の挿木を学ぶ」に講師として参加しました。 この生涯学習講座は、森林や森林文化に関わる色々な内容を一般の方々に分かりやすくお伝えするために、年間を通じて開催するもので、この度の講座はその一環です。

講座では、はじめに当研究所の研究成果のなかから「サンショウの挿木」に関する話題を提供しました。続いて、構内にある身近な樹木(広葉樹)を使って、挿し木に関する講義と実習を行いました。午前中だけの短い時間でしたが、参加頂いた方々は、熱心に講座を受講されていました。

森林研究所では、森林や林業の大切さをお伝えする普及業務も行っています。機会がありましたら生涯学習講座にも参加してください。

|

|

|

|

構内で身近な樹木の説明 |

実習用に挿し穂を採取 |

|

|

|

|

|

挿し木の基礎を説明 |

挿し木の実習 |

施業プランナー養成ステップアップ研修 間伐方法と成長予測

平成22年6月18日(金)、施業プランナー養成ステップアップ研修「間伐方法と成長予測」に講師として参加しました。この研修は、森林・林業に関係する事業体の職員などを対象として、施業プランナー(地域の森林を整備するため、事業地の集約化や低コスト施業を行い、所有者に利益を還元できる人材)を育成するためのものです。

講座では、森林施業のコスト計算、目標林型(最終的に目指す森林の姿)、森林の将来を予測するためのシステム(シルブの森)の講義を行いました。午後からは、グループごとに、林分データをシルブの森に入力して、将来の目標林型や収入に着目しながら、施業プランを検討し、発表していただきました。出発は同じ林分のデータなのに、施業に対する考え方によって、施業(間伐)計画が異なり、その結果、グループごとに林分の将来像は大きく違っていました。その違いに新鮮な驚きを感じました。

施業プランを所有者に説明する場合には、様々なプランを比較して示す必要があります。そのとき、シルブの森(岐阜県東濃ヒノキ版、岐阜県スギ版)を有効に活用いただければ幸いです。

|

|

|

|

間伐後に林分がどうなるか、説明できますか? |

施業プランのシミュレーションに取り組む |

せき海づくりフェスタ

平成22年6月12日(土)、13日(日)の両日、「第30回全国豊かな海づくり大会〜ぎふ長良川大会〜」の開催に合わせ、岐阜県関市で、ふれあい交流行事「せき海づくりフェスタ」が開催されました。

当研究所もこの行事に出展し、「森林と水(川、海)とのつながり」をテーマに、豊かな森林(もり)をつくる大切さを伝える展示や実験を行いました。来場者には、各展示に関するクイズに参加していただき、記念に「葉っぱのしおり」を作ってもらいました。

1日目は真夏のような暑さの中、2日目は時折小雨が降る中、2日間でおよそ1,000人の方々にお越しいただきました。心よりお礼申し上げます。森林研究所では、今後も皆さまに森林や林業の大切さを、楽しくまた分かりやすくお伝えしていきます。

|

|

|

|

森林研ブースは大盛況 |

森林の土に雨水が浸みこむ様子をモデルで説明 |

|

|

|

|

|

水生昆虫を通じて森林と川とのつながりを説明 |

年輪を見ながら森林の手入れの大切さを説明 |

|

|

|

|

|

熱心に年輪を数える参加者 |

オリジナルの「葉っぱのしおり」づくり |

平成22年度第1回美濃路クリーン作戦

平成22年6月4日(金)、森林研究所の周辺道路等にて「平成22年度第1回美濃路クリーン作戦」を実施しました。この活動は、県職員が率先して職場周辺の道路や河川に捨てられた空き缶やゴミを拾うことによって、「美しいふるさと運動」を推進することを目的に、県下各地で実施しています。

当研究所では、午後5時半頃から清掃活動を開始し、空き缶やタバコの吸殻などを収集しました。次回はゴミ袋を空で持ち帰れることを願い、活動を終了しました。

|

|