県・市議会議員が森林研究所を視察しました。

令和3年2月1日に今井岐阜県議会議員および下呂市会議員6名が、森林文化アカデミー及び森林研究所を訪問されました。

森林研究所では研究体制や研究内容について説明した後、実際の試験現場として本館内の実験室、ガラス温室、きのこ実習棟、木材乾燥機、現在設置中の恒温恒湿室などを視察していただきました。

視察は予定の時間を大幅に超えて、活発な質疑応答がなされました。

|

|

|

|

| 木材乾燥機の見学の様子 | 木材解放試験室の見学の様子 | ガラス温室の見学の様子 |

|

|

|

|

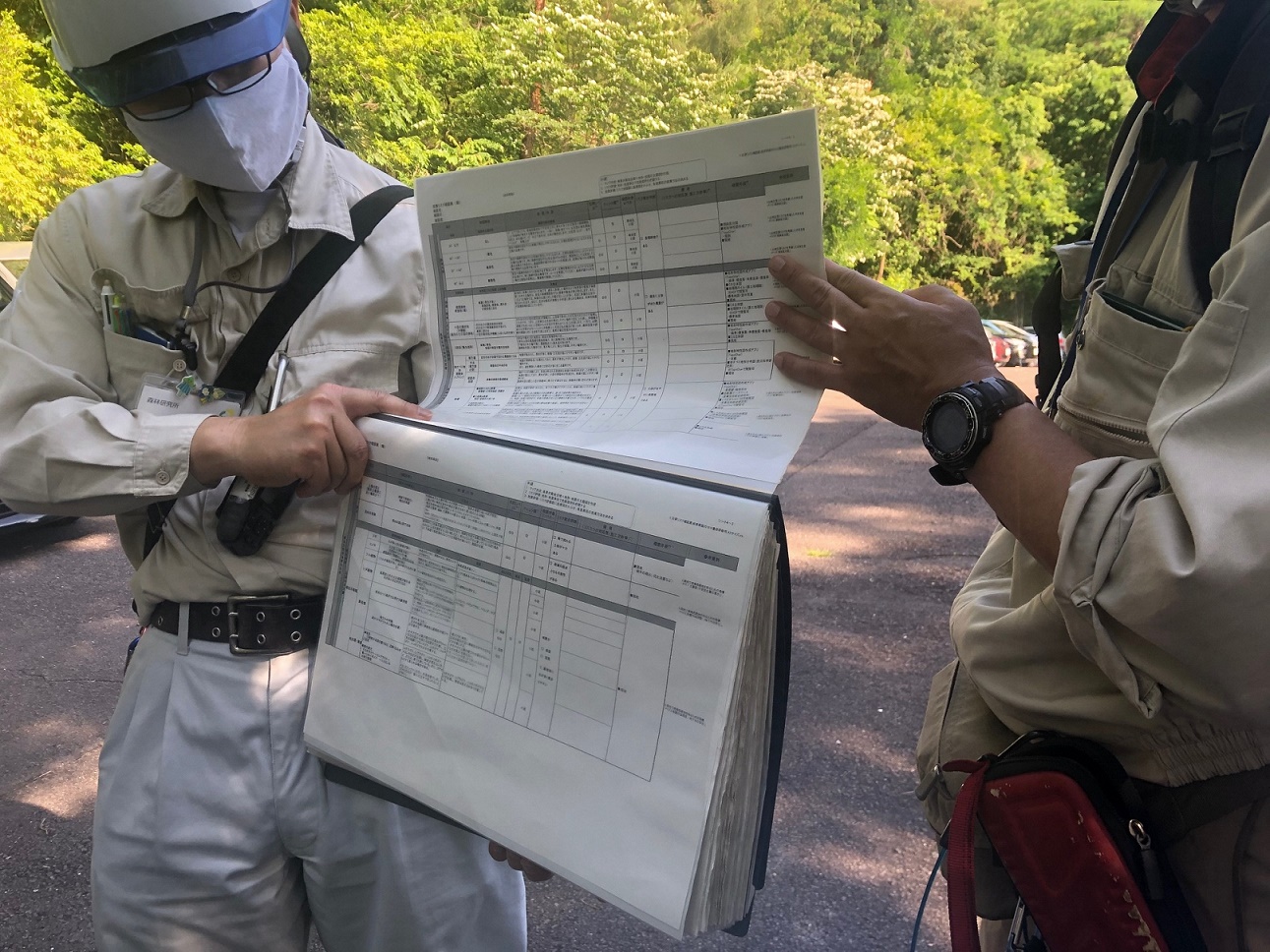

| キノコ育成施設の見学の様子 | 内装木質化したロビーの見学の様子 | 実施課題の説明の様子 |

「岐阜県技術職員の働く現場見学ツアー」が行われました。

令和2年12月25日(金)岐阜県技術職員の働く現場見学ツアーが行われ、参加者が森林研究所を訪れました。

この見学会は岐阜県技術系職員への就職に興味、関心がある学生等を対象に、岐阜県の技術系職員の仕事のスケールの大きさ・魅力・やりがいを伝え、興味・関心を深めてもらうために開催されています。

部長の引率で所内を見学し、設備の説明、現在行われている研究の内容などを聞いてもらいました。見学終了後は意見交換が行われ、仕事のやりがいや就職に関してのアドバイスなど、多くの意見や質問がありました。

|

|

|

|

| 研究所の概要説明 | 森林病害虫に関する試験説明 |

|

|

|

| ガラス温室の見学 | キノコ育成施設の見学 |

令和2年度岐阜県森林研究所研究成果発表会を開催しました。

令和2年9月16日に、令和2年度岐阜県森林研究所研究成果発表会を、関市のわかくさプラザで開催しました。県内の森林・林業関係者を中心に、約70名の方々にご参加いただきました。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例年120〜130名ほどの参加者のところ70名かつ完全予約制とし、席の間隔をあけて着席していただきました。また、アルコール除菌、検温などを徹底し、感染防止に努めました。

研究所の研究員による、早生樹、造林技術、キノコの栽培管理技術、森林作業道、建築木材に関する成果発表を5題発表しました。また、今年度はポスター発表は行わず、

各研究員1題研究成果を紹介する資料を作成し、休憩時間などにスライドショーで流すことで、密集を避けるよう工夫しました。

出席者の方々と活発な議論が交わされました。これらの意見を参考に、今後も岐阜県の森林・林業に貢献する研究会開発を行っていきたいと思います。

|

|

|

|

| 受付の状況 | 会場の様子 多くの方に | 当所研究員発表の様子 |

| 感染症対策に配慮しました。 | 参加していただきました。 |

インターンシップ研修生を受け入れました。

富山大学大学院芸術文化学研究科1年生1名を、5日間、インターンシップ研修生として受け入れました。

研修生には、森林研究所の研究員が行っている調査研究を様々な分野にわたって体験していただきました。1日目は天然乾燥材の非破壊評価、2日目は早生樹の保護シェルターの取り付け作業、

3日目は試験地の毎木調査、4日目はコンテナ苗の性状測定、5日目は森林病害虫の解析作業という内容です。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からマスクを着用しつつ、熱中症対策も同時に行いながら作業を行いました。

体験してもらう試験の内容や目的を研修生にしっかり説明し、調査に必要な専門知識や技術も伝えながら、興味を持って研修を受けてもらえるよう心がけました。

研修中に多くの質問が投げかけられ、有意義なインターンシップにできたのではないかと思います。

今回の研修が卒業研究や今後の社会生活において何らかの糧になればと願っています。

|

|

|

|

| 木材の非破壊測定試験 | シェルター設置作業 | 毎木調査 |

|

|

|

|

| コンテナ苗の測定作業 | 森林病害虫の解析作業 | 修了証書授与 |

令和2年度第1回美濃路クリーン作戦が行われました。

6月16日、森林研究所の周辺道路などにて、「令和2年度美濃路クリーン作戦」を実施しました。この活動は、「美しいふるさと運動」推進のために、県職員が各地で行っているものです。

勤務時間終了後、ゴミ袋と火ばさみを手に研究所周辺道路に繰り出し、捨てられているたばこの吸い殻や空き缶、ペットボトルなどを収集しました。

|

|

| 周辺道路のゴミ拾い | ゴミの仕分け。今年も多くの |

| ゴミが集まりました |

森林文化アカデミーの学生に、崩壊危険地の特徴について指導しました

令和2年6月8日(月)に、岐阜県立森林文化アカデミーのクリエーター科2年生12名を対象に、森林・林業に携わるうえで参考となる、崩壊危険地の特徴についてアカデミー演習林付近の既設の林道・森林作業道を歩きながら指導を行いました。

今回は、なるべく「3密」を避けるため、学生の方には、事前に崩壊危険地の特徴などをまとめた資料をお渡しし、当日までに読んでいただくことで、「室内での座学」は行いませんでした。当日は、これらの資料の一部を拡大して印刷し、現地の特徴と合わせて説明を行いました。

現地では、断層や地すべり地形などの崩壊危険地形を判別するのに役立つ現地指標として、立木の曲がりの特徴や湿潤指標などの説明を行いました。また、その際には、

事前に準備したCS立体図や傾斜区分図など、地形の特徴を把握するのに役立つ地図を各自のスマホにインストールしてもらい、それらの地図情報と現地の振る舞いを見比べることで、「鳥の目線」〜「アリの目線」までを使って、地形の特徴を把握するコツを実感してもらいました。

学生の方にはアカデミー卒業後も今回学んだ知識をもって現場を見ていただき、崩れにくい森林づくりに貢献していただきたいと思います。

|

|

| 資料の一部を拡大印刷し | 崩壊跡地において |

| 現地で説明 | 湿潤指標などを指導中 |

過去のイベント報告

| 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |