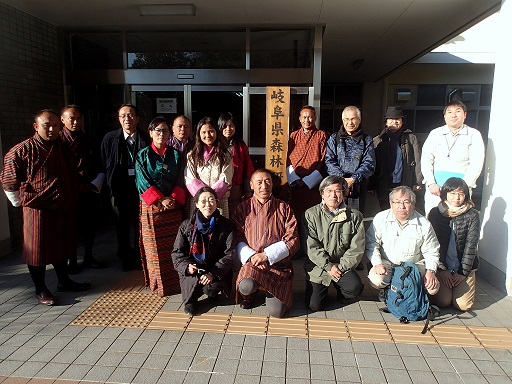

ブータンの国立キノコセンター職員が日本のキノコ栽培について学ぶため、森林研究所を訪れました

平成29年2月15日に、JICA草の根技術協力事業「ブータン西武キノコ生産農家の生活向上プロジェクト」で、プロジェクトマネージャの琉球大学の寺嶋教授と、ブータンから国立キノコセンターのDawa所長を始め8名のキノコ関係の職員が、研修で岐阜県を来訪されました。

森林文化アカデミーでブータンの研修生から、ブータンで行っているキノコ栽培技術の普及活動や現場での問題点が説明され、それについて意見交換を行いました。その後、森林研究所で、県内の林業の事情と現在取り組んでいる研究課題について、および県内のキノコ生産の現状と研究開発事例について説明しました。

当所のキノコの試験施設では、キノコを生産するための培地製造に関する機器の説明から、キノコの種菌を接種する無菌操作、培養、キノコの発生までのキノコ生産の一連の流れについて研修を行いました。ブータンでは原木でキノコを栽培しているが、将来的には、粉砕したオガコを用いた栽培方法も取り入れていきたいと研修生からコメントがありました。説明中、ブータンの研修生からは、培地原料のオガコを培養ボトルに充填する装置等について、装置の選定や栽培に関する消耗品の価格など、現地導入に向け熱心な質問を受けました。

|

|

|

| ブータンの研修生との意見交換の様子 | 森林研究所前で記念撮影 |

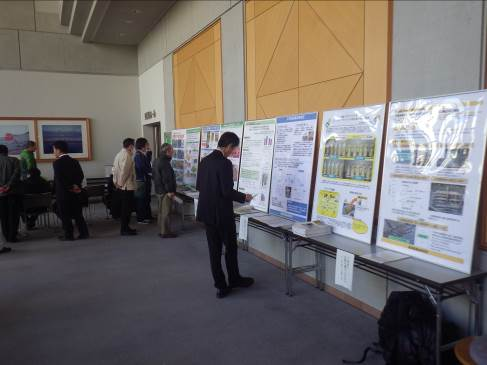

岐阜県森林・林業関係合同発表会が開催されました。

平成29年2月3日に、関市わかくさ・プラザで平成28年度岐阜県森林・林業関係合同発表会が開催されました。本年度も例年どおり、林業普及指導員による普及活動実績発表(2題)、国有林野業務発表(1題)、森林文化アカデミー課題研究発表(1題)、農林高校生課題研究発表(1題)、官学共同発表(1題)が行われました。当日は森林・林業関係者など約200名の方々に参加いただき、おかげさまで大盛況のうちに幕を閉じました。

森林研究所からは、当所研究員が「アベマキ材の乾燥技術開発について」および、「シイタケの変色抑制技術の開発について」の2題を発表し、多くの質問、意見を述べていただきました。またロビーにおいて、森林研究所のこれまでの研究成果をまとめたパネルや、研究成果を活かしていただくよう作成したパンフレットなどを紹介いたしました。今回発表した研究成果については、今後、当HP上で公開していく予定です。

|

|

|

| 当所研究員による発表 | ロビーでのパネル展示の様子 |

ニホンジカ食害防除対策検討会を行いました

平成28年11月25日(金)に加茂郡七宗町で、中部森林管理局、岐阜県、市町村、民間企業と合同でニホンジカ食害防除対策検討会が行われました。

近年、各地でニホンジカの食害が深刻となり、生息数の調整や造林地の防護対策が必要になっています。民国連携して広域の効果的な対策を行っていくため、ニホンジカについての情報共有と意見交換を行いました。岐阜県森林研究所の研究員もこの検討会に参加し、現在、造林地で行われているニホンジカ被害対策とその課題についてお話しました。

増加するシカ被害対策のため、当所では今年度から、費用と手間ができる限りかからないシカ採食防止技術の開発を行っています。まだ始めたばかりの研究ですが、この研究成果は今後順次、当HPで公開していく予定です。

|

|

|

| 意見交換の様子 | 現地検討の様子 |

森と木のふれあいフェア2016に出展しました

平成28年10月9日(日)に,「森と木のふれあいフェア2016」が谷汲緑地公園にて開催されました。

(「森と木のふれあいフェア」は例年,10月末の土日に県庁前芝生広場で開催されていましたが,今年度は全国育樹祭1周年記念大会と併せて,揖斐川町谷汲の全国育樹祭式典会場跡地にて行われました)

当研究所は同イベントに、葉っぱのにおいを体験する体験型のブースを出展しました。展示に関する簡単なアンケートクイズも実施し、すべてにお答えいただいた方には、押し葉とパウチフィルムを使ってその場で手作りする『葉っぱのしおり』をプレゼントしました。

天候に恵まれ、およそ150名の方々にお越しいただきました。心より御礼申し上げます。

|

|

|

| 多くの来場者に加え,ミナモにも来場いただきました。 | 葉の匂い体験 |

インターンシップ研修生を受け入れました

中部大学応用生物学部環境生物科学科3年生1名と岐阜大学応用生物科学部生産環境科学課程3年生3名の計4名を、平成28年9月12日(月)〜16日(金)の5日間に、インターンシップ研修生として受け入れました。

研修生には、森林研究所が行っている研究調査の補助業務を行っていただきました。キノコ栽培における滅菌処理や雑菌調査、木材乾燥試験における乾燥材の比重測定、ニホンジカの個体数調査、ヒノキポット苗の樹高及び根元径測定などです。単に体験してもらうばかりではなく、調査や作業の目的などをしっかりと理解してもらうように努めました。

最終日には、森林研究所の研究員と意見交換を行いました。「県職の研究員になるにはどうしたらよいのか」、「ニホンジカの個体数調査で糞を数えることなど、森林の研究は地道な作業だと思った」、「造林の低コスト化は、県民の生活環境を持続可能なものにするために必要不可欠な研究であると感じた」などの質問や感想がありました。

最後に修了証書を授与して5日間の研修を終えましたが、研修生の一人の日誌には「この経験(インターンシップ)を進路選択に活かしたいと思います。ありがとうございます。」と言葉が添えてありました。今回の研修が卒業研究や今後の社会生活において何らかの糧になればと願っています。

|

|

|

| シカ柵外の毎木調査 | キノコ関連試験 | 最終日の集合写真 |

森林利用学会の学生セミナーにおいて講師をつとめました。

平成28年8月30日(火)、31日(水)に、岐阜県森林研究所と岐阜県森林文化アカデミーで、森林利用分野の学生に調査を体験してもらうため、平成28年度森林利用学会学生セミナーが開催され、当所の研究員が講師をつとめました。

前日まで台風10号の進路が読めず、開催自体が危ぶまれましたが、当日は天候にも恵まれ、無事開催することが出来ました。

初日には、岐阜県が導入したタワーヤーダを使い、各索にかかる張力をロードセルという力を計測する機器で測定してもらいました。2日目には、アカデミー演習林内の作業道において、盛土の1回あたりの締固め厚さを変えることで、盛土の堅さがどのように変わるのかを簡易動的コーン貫入試験により調査する方法などを体験してもらいました。

学生の方々には非常に興味を持っていただき、様々な質問を受けました。今回の体験が学生の方々の今後の研究活動の参考となれば幸いです。

|

|

| タワーヤーダの控索に係る張力を測定するためのロードセル(力を計測する機器)の取付 | 作業道の盛土の作設条件を変えて、盛土の堅さがどれだけ変わるかを貫入試験で確認 |

山の日フェスタぎふ2016に出展しました。

平成28年7月29日(日)に、JR岐阜駅北口広場で山の日フェスタぎふ2016が開催されました。

「山の日フェスタぎふ」は、岐阜県森林づくり基本条例で定める「ぎふの山に親しむ月間」(8月)のキックオフイベントで、県民の方が楽しみながらぎふの山や自然のことを考えていただく機会となるよう毎年開催しています。

森林研究所は毎年出展しており、研究所で行っている研究などを紹介しています。今年は、木材の乾燥試験と森林害虫の紹介を行いました。

暑い中多数の方に来ていただき、森林研究所のことを知っていただけたと思います。

ほかにも、間伐材のスプーン、キーホルダー作りなど、楽しい体験コーナーや展示コーナーがたくさんあります。ご興味がある方は、来年度ぜひご来場ください。

|

|

|

|

| 森林研究所のブース(中央のテント) | 森林研究所の展示物 | 来場者への展示物の説明の様子 |

森林文化アカデミーの学生に、地形の読み方について指導しました。

平成28年7月25日(月)に、岐阜県立森林文化アカデミーのクリエーター科2年生2名を対象に、林内路網開設の際に知っておくべき、地形の読み方について、現地で指導しました。

今回の現地指導の前には、座学で崩壊危険地の特徴などの地形の読み方についての講義を行い、その後、実際に作られた作業道を歩き、地形の勉強をしてもらいました。

今回調査した作業道はうまく施工されていましたが、周辺には道をつくると崩壊する危険性が高い場所もあり、指標となる植物や切土法面に現れた風化の進んだ地質などを見てもらいながら、知識を深めてもらいました。

学生の方にはアカデミー卒業後も今回学んだ知識をいかしていただき、森林・林業に関わる業務で活躍していただきたいと思います。

授業の様子は、森林文化アカデミーのホームページ(活動記録:山をじっくり観察して崩壊危険地を予測する)にも掲載されています。

|

| 指標植物などの指導(写真は森林文化アカデミーより提供) |

森林研究所研究・成果発表会を開催しました。

平成28年7月13日に森林研究所研究・成果発表会を行いました。県内外の森林・林業関係者をはじめ、建設コンサルタント、NPO法人などから約160名の方々に出席いただきました。

発表・講演のテーマは「岐阜県における低コスト再造林」です。森林総合研究所の宇都木氏に「低コスト再造林で考えるべきこと−「コンテナ苗を活用した低コスト再造林技術の実証研究」から−」を講演いただきました。この講演では、日本の造林コストの高さについてや、コスト低減のために行われているコンテナ苗を用いた一貫作業システム体系の開発研究についてお話しいただきました。その後、当所が行っている低コスト再造林の研究について担当者3名が成果を発表しました。

また、低コスト再造林以外の当所の研究成果をポスター発表しました。さらに昨年に引き続き、長野県林業総合センターの研究成果もポスター発表していただきました。

最初の発表・講演のみならず、ポスター発表でも出席者の方々から多くの質問や意見をいただき、活発な議論が行われました。

森林研究所では、いただいたご意見を参考にしながら今後も岐阜県の森林・林業のために調査研究を進めてまいります。

|

|

|

| 宇都木氏の質疑応答の様子 | 当所研究員の発表の様子 | ポスター発表の様子 |

長野県林業総合センター研究成果発表会で成果発表を行いました。

平成28年6月21日に行われた長野県林業総合センター研究成果発表会で、当所の研究成果を発表しました。平成27年度から長野県林業総合センターと連携し、お互いの研究成果発表会での発表を行っています。

当所からは、「低コスト造林」と「針広混交林化」の2課題についてポスター発表し、長野県にお住まいの方々に聞いていただくことができました。岐阜県の方へはもちろんですが、他県の多くの方々にも当所の研究成果を知っていただき、さらに利用していただくことを目指しています。

長野県林業総合センター研究成果発表会の内容、当日の様子は、長野県公式ホームページ(林業総合センターのページ)に掲載されています。

|

| 長野県林業総合センター研究成果発表会の様子 |

国有林で下層植生の回復調査を行いました。

平成28年6月17日に、小川長洞国有林(下呂市)で中部森林管理局森林技術・支援センターの皆さんと下層植生の回復調査を行いました。

調査地は高齢ヒノキと壮齢ヒノキの複層林です。強度間伐して光環境を整え、下層植生や後継樹を豊かにする実験が行われています。 ここで、センターの皆さんと森林研究所とで連携調査をしており、今年で3年目です。

3年目ともなると、多くの実生が生えています。やはり上層がヒノキ林のため、ヒノキの実生が特に目立ちました。今後、これらの実生がどのように成長していくのか、新たな実生はこれからも生えてくるのか、調べることはたくさんあります。

今後も、この調査地がどのような林になっていくのか、センターの皆さんと引き続き調査を連携して行う予定です。

|

|

| 実生近くに赤い旗を立てて個体識別し、追跡調査をします。 | 林床は赤い旗でいっぱいです。ヒノキがたくさん生えています。 |

森林研究所のロビーが変わりました。

テーブルと床板を新しくしました。テーブルには、Cross Laminated Timber(略称CLT)を使用しています。CLTとは、欧州で開発され、実用化が進んでいる新しい木質材料です。下の写真のように、ひき板を横に並べ接着して一枚の板を作り、その板の軸方向を直交させながら積み上げ接着してできた面状の集成加工材です。CLTは床、壁に使用することで、木材を多用する新しい木造建築構法を実現することができることから、日本においても実用化が期待されています。

参考:木材工学Vol. 68 No.11(2013)

|

|

|

| 新しくなったテーブルと床板 | 真上からみたCLT | 横から見たCLTの側面 |

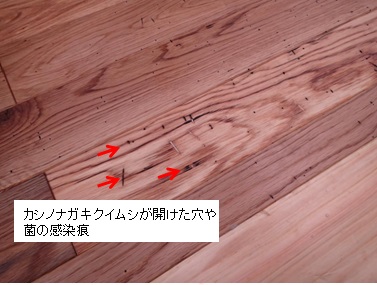

さらに、床板の一部をミズナラのフローリングにしました。この床板の半分は、カシノナガキクイムシが伝播するブナ科樹木萎凋病(通称ナラ枯れ)によって枯れたミズナラです(カシノナガキクイムシによるナラ枯れの詳細はこちら)。下の写真の赤線から左側が健全木、右側がナラ枯れによる枯死木で、両者の比較ができるようになっています。森林研究所では、ナラ枯れ被害木を板材や薪、きのこ栽培へ有効利用できないか研究を行っており、今後その成果を当所HPで公開する予定です。

|

|

| 新しくなった床板 | ナラ枯れ被害木の床板にみられる病気の痕跡 |

森林研究所へお越しの際は、ロビーのテーブルや床板をぜひ観察してみてください。

当所研究員の研究成果が表彰されました。

平成28年3月30日(水)、日本大学生物資源科学部(神奈川県藤沢市)にて行われた「平成28年度森林利用学会総会」において、当研究所の古川邦明部長研究員(現所長)が「地域に適合した機械化作業システムおよび森林情報管理に関する研究と普及」で「森林利用学会賞」を受賞しました。

こういった受賞を励みにして、今後も当研究所では森林に関わる様々な分野での研究や技術の開発に努めたいと思います。

|

| 森林利用学会賞を受賞した古川邦明部長研究員(現所長) |