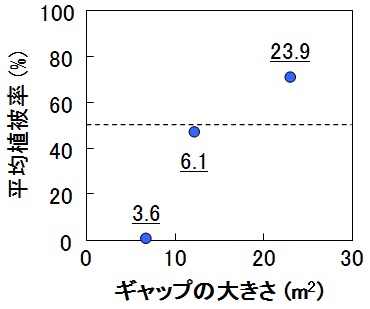

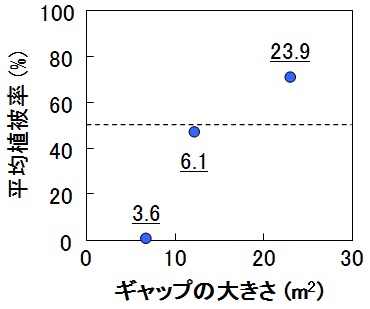

図中の数字は相対的な光の強さ(%)を示す。点線は植被率50%を表し、これ以上で表土流亡の危険性が低いことを示す。

(岐阜県森林研究所) 渡邉仁志

森林のたより 2015年6月号掲載

岐阜県の民有人工林面積のうち約六割はヒノキ林です。ところが、このヒノキ人工林には、壮齢以降の過密化により、下層植生が衰退し表土流亡(表層土壌の流出)が発生しやすくなるという、防災上、水土保全上の問題があります。

森林研究所では、この問題に対処するため、2006年に表土流亡の原因や下層植生との関係を解説した冊子「ヒノキ人工林の表土流亡を防ぐために」をつくりました(本誌633号参照)。その結果、表土流亡は林床に下層植生や落葉落枝があることによって予防できることがわかりました。ここでは、下層植生が生育し、表土流亡の少ない林へと誘導するためのヒノキ林の管理方法を考えます。

下層植生がほとんどないヒノキ林を間伐した試験地で、経過を調査しました。植生の回復に対して効果的だったのは、間伐前の植生の量が多い(植被率が高い)ことと光条件が良好なことでした。これまでにわかったことをまとめると、ヒノキ林の表土流亡を防ぐためには、早め早めの間伐によって林床を植物の生育にとって十分な明るさにし、下層植生の植被率が50%以下にならないよう(図1)管理することが必要です。

ただし、下層植生が衰退した林(過密なことが多い)で強度間伐を行うと、気象害のリスクを高めるため、ここではメリハリをつけた間伐(群状間伐)を考えます。これは、通常行う弱度〜中程度の単木間伐と群状伐採(何本かをまとめた伐採)を組み合わせ、林内に明るいスポットをつくり、まずはそこを植生回復の拠点にしようという方法です。

8年間の継続調査の結果、群状間伐は通常間伐より植生回復の程度が大きく、表土流亡の予防に効果的であることがわかりました(図2、本誌720号参照)。

森林研究所では、表土流亡が発生している林の判定方法や、そのような林の管理方法をまとめ、前出の冊子を改訂しました(図3)。

この冊子はご希望の方に配布しています(送料のみ実費)。水土保全を主な目的として一斉人工林を間伐するような現場で、ぜひ活用してください。

|

| 図1 群状間伐6年後の植被率 図中の数字は相対的な光の強さ(%)を示す。点線は植被率50%を表し、これ以上で表土流亡の危険性が低いことを示す。 |

|

|

| 図2 群状間伐を実施した試験地の間伐前(左)、間伐5年後(右)の林床の状況 |

|

| 図3 ヒノキ人工林の表土流亡を防ぐために |