(岐阜県森林研究所) 臼田 寿生

森林のたより 2024年5月号掲載

近年、気候変動の影響による大雨が増加傾向にあり、土石流などの山地災害の発生リスクが高まっています。土石流は、発生源から下流2km程度まで被害が及ぶことが明らかになっており、被害が甚大化しやすい特徴があります。このため、土石流の発生源となる林地の取り扱いにおいては、土石流災害リスクを考慮することが重要であり、リスクが高い場所では、地形改変をともなう路網整備を避けるなどの対応が必要です。

そこで当所では、土石流災害リスクをわかりやすくするための地図を作成しました。

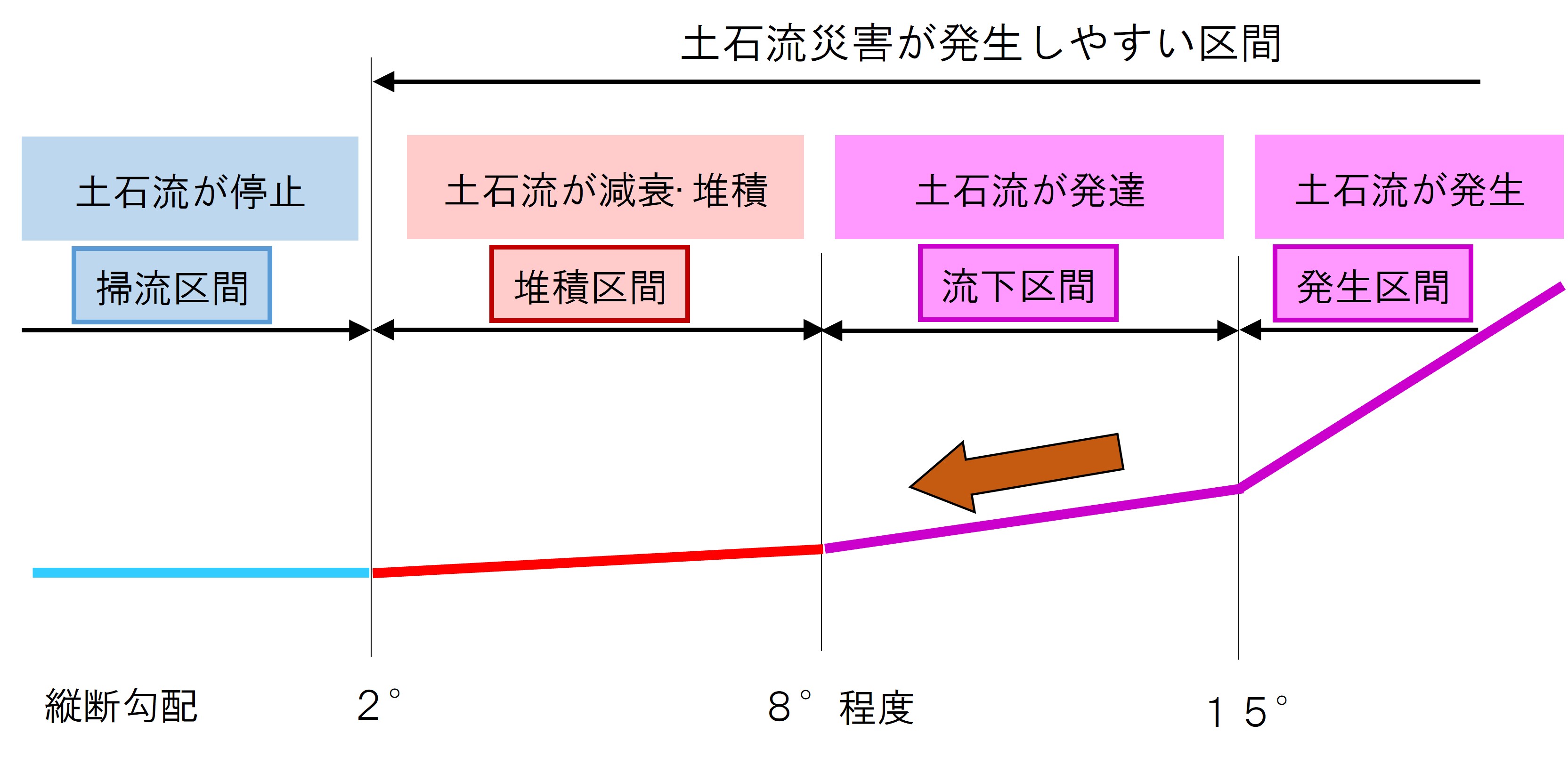

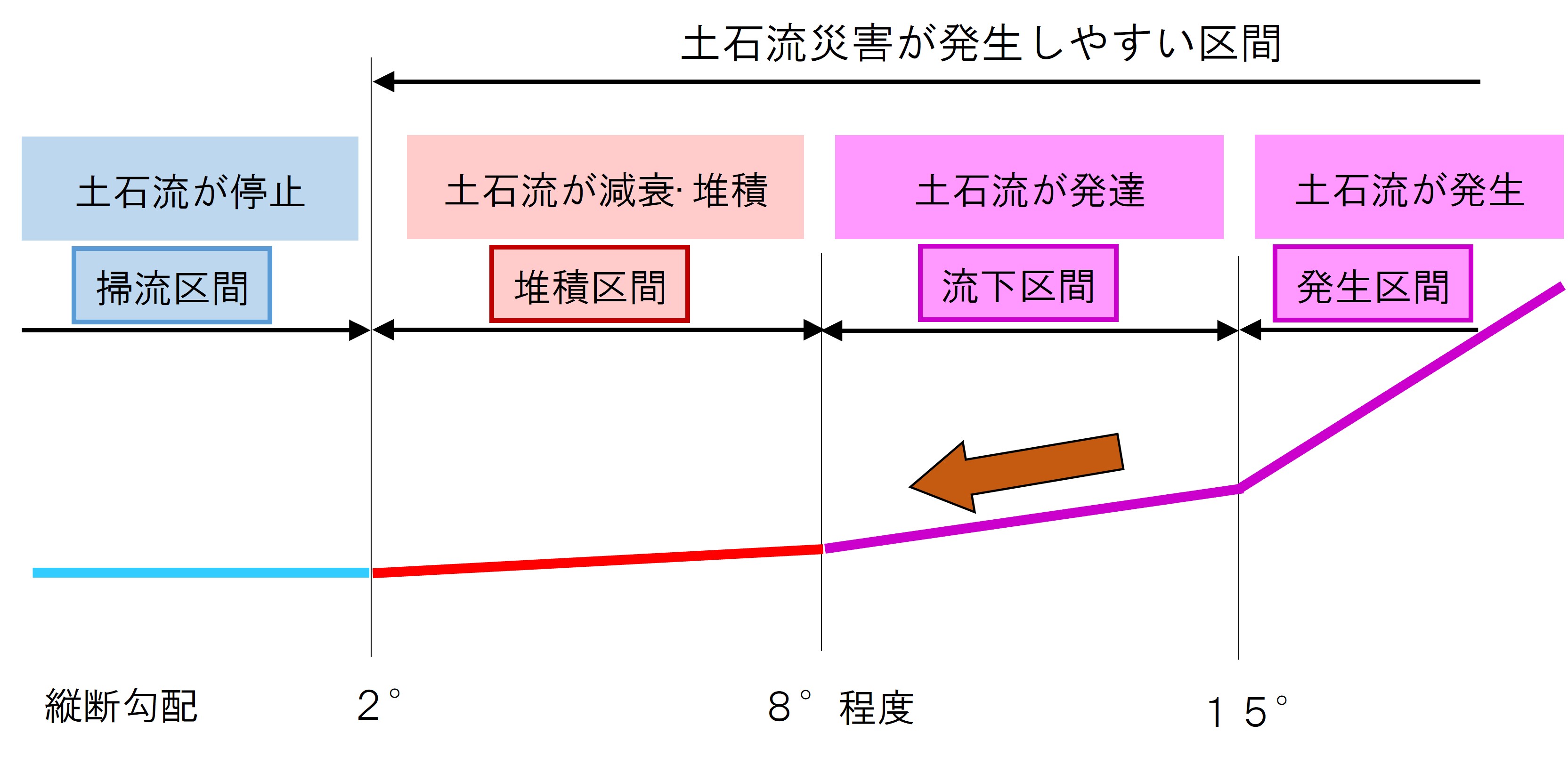

土石流災害リスクを把握するためには、まずは土石流災害が発生しやすい場所を知ることが重要です。土石流に関する文献によると、土石流の運動には、土石流の流下経路となる渓流の縦断勾配が大きく影響を与えることが示されています(図1)。そこで、土石流の流下経路となりうる集水面積1ha以上の水系を対象として、その縦断勾配を航空レーザ測量で得られた地形データから計算し、地図上に表現しました。

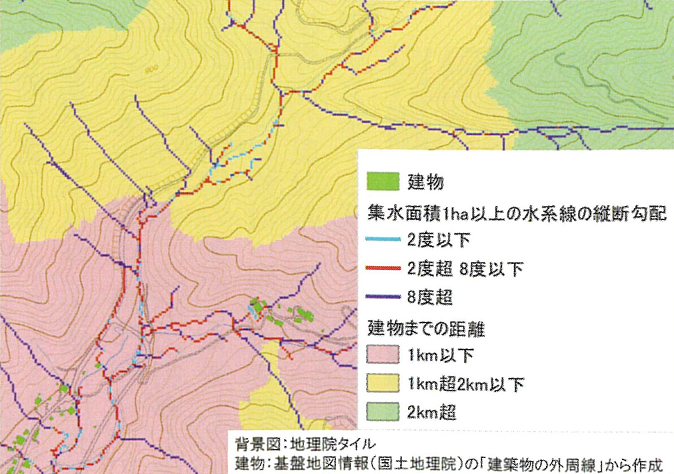

地図に表す水系線の縦断勾配の区間長などの表現方法は、現地との適合性とわかりやすさを考慮しながら検討しました。

縦断勾配を表示する区間長については、地図の見やすさを考慮し、10m、20m、30mの3パターンを検討しました。現地での計測結果をもとに比較検討したところ、現地との適合性が最も高かったのは10mのパターンであったため、これを縦断勾配の表示区間長として採用しました。

また、地図における水系線の縦断勾配の表現は、図1の土石流の運動特性を踏まえて、「2度以下」、「2度超8度以下」、「8度超」の3区分で色分けし、土石流災害が発生しやすい場所を容易に把握できるようにしました。

|

| 図1 土石流の運動と渓流の縦断勾配 |

| (関連文献を参考に作成) |

土石流の被害から最優先に守らなければならないのは「人命」です。土石流によって人命が失われるケースとしては、就寝中など家屋等の建物に人がいる状況での被災が考えられます。このため、林地で土石流が発生した場合の建物への到達リスクをわかりやすくすることが重要です。

土石流の到達距離に関する文献によると、ほとんどが発生源から2km程度以下であり、そのうちの多くが1km以内であることがわかっています。そこで、林地から建物までの距離を地形データなどから計算し、「1km以下」、「1km超2km以下」、「2km超」の3区分で地図上に色分けで表現することで、建物への土石流到達リスクを容易に把握できるようにしました。

ただし、近年は土石流発生時の雨量の増加、さらには水に浮く流木が土石流に含まれるケースの増加などによって、土石流の到達距離が2㎞を上回る事例もしばしば確認されています。このため、建物までの距離が「2㎞超」の林地から発生した土石流は、建物が被災する可能性は低いものの、「被災の可能性はない」と断言できないことに留意して下さい。

|

| 図2 土砂災害リスク評価支援図 |

土石流災害が発生しやすい場所」と「建物への土石流到達リスク」を表現した地図は「土石流災害リスク評価支援図」として県内全域分を作成しました。ぜひご活用ください。