(岐阜県森林研究所) 和多田 友宏

森林のたより 2017年5月号掲載

森林作業道は、間伐をはじめとする森林整備、木材の集積・搬出のため継続的に用いられる道であり、地形に沿うことで作設費用を抑えつつ、繰り返しの使用に耐える丈夫で簡易なものであることが必要です。これを踏まえ、岐阜県森林作業道作設指針では、路体は堅固な土構造によることを基本としています。

しかし、岐阜県内の森林は30度以上の急傾斜地が多く、また、活断層の密度は全国的にみて高い地域です。このような条件下で土構造の壊れにくい道を作るためには、地形の特性をよく知り、適切な対応を行うことが不可欠です。

このため、森林研究所では、これまでに発生した森林作業道の崩壊箇所を調査し、崩壊の要因と注意すべきポイントを整理した冊子「壊れにくい道づくりのための森林作業道作設の手引き」を作成しました。

今回は、この冊子で取り上げたポイントを紹介します。

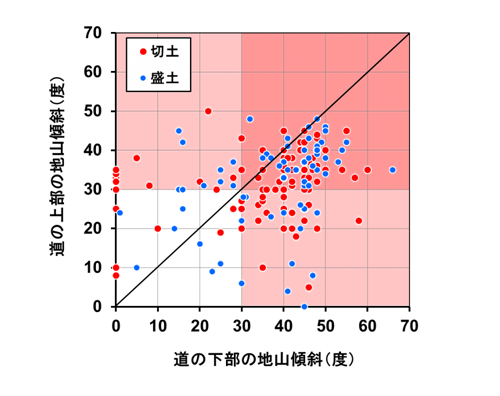

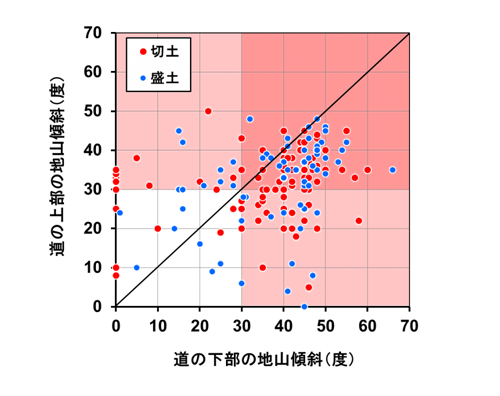

森林作業道(土構造主体の林業専用道等を含む)の崩壊事例を調査したところ、その多くは地すべり地や断層などの崩壊危険地に作設されたことが原因でした。特に、崩壊危険地の中でも地山傾斜が30度以上の急傾斜地で多くの崩壊が発生していました(図1)。

|

| 図1 道の崩壊箇所における道の上部および下部の地山傾斜 |

また、盛土のり尻の処理や排水処理が不十分なために、崩壊が発生している事例も多く見られました。

○崩壊危険地を考慮した路線計画

崩壊リスクを低減させるためには、路線計画の際に30度以上の急傾斜地や崩壊危険地などの崩壊リスクが高い箇所を把握し、できるだけ避けることが必要です。このためには森林のたより第759号で紹介したCS立体図や傾斜区分図など各種地図を参考に、現地の状況を詳しく確認することが重要となります。

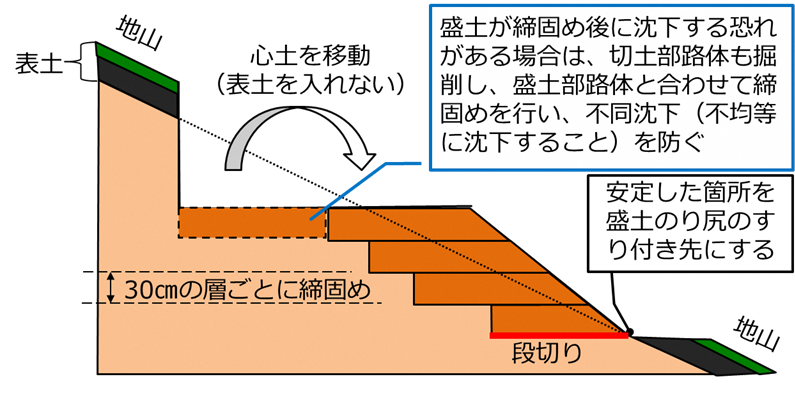

○適切な盛土の施工

盛土の崩壊を防ぐためには、段切りなどにより盛土の基礎処理をしっかりと行い、土の締固めは30cm程度の層ごとに行うことが重要です(図2)。

|

| 図2 適切な盛土の施工例 |

なお、盛土のり尻のすり付き先は、枝葉や丸太などの集積物ではなく、安定した地山や構造物とする必要があります。

○適切な排水処理

排水による崩壊を誘発させないためには、①分散排水を心がけ、②水に弱い場所(崩壊危険地)を避け、安定した適地へ排水し、③排水施設の機能を維持するために、継続的な点検・補修などを確実に行うことが大切です。

このたび作成した冊子は、壊れにくい道づくりのために、必要な情報を簡潔に示してあります。無償で配布(送料は負担が必要)していますので、ぜひ入手してご活用ください。