(岐阜県森林研究所) 渡邉 仁志

森林のたより 2025年8月号掲載

林業で特に負担の大きい作業のひとつが、真夏の炎天下での下刈りです。その回数を少しでも減らし、省力化したいというのは関係者の切実な願いです。ヒノキの実生コンテナ苗は、育苗段階の元肥を工夫することで、植栽直後の成長を促進できます。現在、岐阜県内で生産されるヒノキ苗の多くがこの仕様で育成されています。

ここでは、超緩効性肥料を用いて育成したヒノキ苗(以下、緩効肥料苗)の成長特性を紹介し、この苗を活かして確実な再造林と保育の省略化を図るための留意点を報告します。

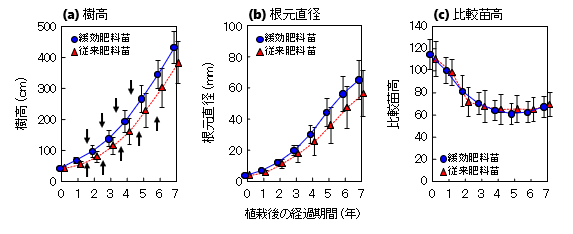

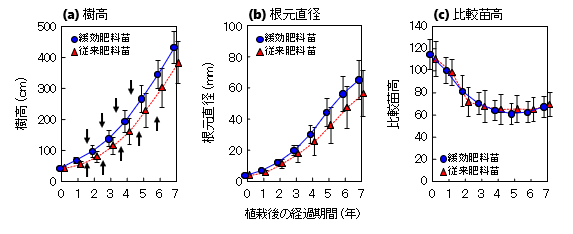

下呂市小川にあるヒノキ人工林の皆伐跡地(標高660m、傾斜35度)に、根鉢容量300ccの2年生コンテナ苗を植栽しました。使用したのは、緩効肥料苗と従来肥料を用いた苗(対照)の二種類です。木本が優占する競合植生を、必要に応じて毎年下刈りしながら、7年間にわたって成長を比較しました(図)。植栽時の大きさは両苗ともほぼ同じでしたが、緩効肥料苗は、樹高では2年目以降、根元直径では4年目以降に優位になる傾向がみられました。植栽時には高かった比較苗高(樹高/根元直径)は、速やかに低下し、80〜60程度で安定しました。コンテナ苗の初期の樹高成長が停滞するのは、直径成長を優先させる生理特性によるとされていますが、緩効肥料苗は両者のバランスを保ちながら安定水準の比較苗高に到達しており、品質上の問題は認められません。

また、緩効肥料苗については、下刈り期間を従来肥料苗の5年間から4年間に短縮しても、すでに競合植生を越える樹高に到達しており、その後の成長に影響はありませんでした。

緩効肥料苗は、従来肥料苗や裸苗と比較すると初期成長で優位な傾向があり、これは岐阜県下の多点データを解析した結果からも裏付けられています(詳しくは、本誌814号参照。ただし、この成長促進効果は主に植栽初年に発揮されます。2年目以降は成長量の維持にとどまるため、優位性は持続しませんでした。したがって、初期の「この」成長を妨げない適切な管理が必要です。

まず、植栽時期は春が適しています。肥効期間中に苗を狭いコンテナに閉じ込めておくのは得策ではありません。また、夏や秋の植栽では、生育期間が限られ、翌年以降の成長が停滞するおそれがあります。さらに寒冷・寡雪地域では、晩秋の植栽による活着率の著しい低下が報告されているので、補植や下刈りの手間が増す要因になります(なお、多雪地域では雪が苗を保護するため、晩秋に植栽が行われる場合もありますが、ヒノキはこのような地域での造林には適していません)。

また、下刈りのタイミングも重要です。ヒノキは頂部を覆われると樹高成長が鈍化するので、競合植生の影響を受ける前に下刈りを行ってください。結果的に同じ回数の下刈りをするのであれば、期間途中での省略は避け、初期数年間の下刈りを確実に毎年実施して、苗の健全な成長を維持することが大切です。その後は現地の状況に応じて対応すれば、下刈りの終了時期を前倒しすることも可能になると考えられます(図)。

以上から、苗の生理特性を正しく理解し、それに合わせた植栽や下刈りを行うことが重要だといえます。また、これにより、苗の成長を促進しつつ労力の削減や再造林の低コスト化が実現できると考えています。

|

バーは標準偏差。下矢印(↓)は緩効肥料苗区、上矢印(↑)は従来肥料苗区の下刈り実施年を示す。