情報機器を森林管理に活かす(2)

GPSと取得データ

(岐阜県森林研究所) 古川 邦明

森林のたより 2007年7月号掲載

GPSを再確認

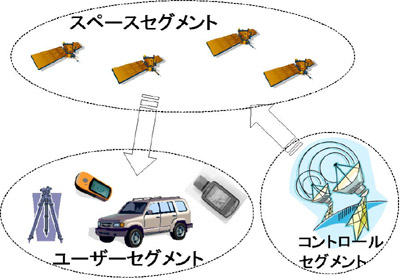

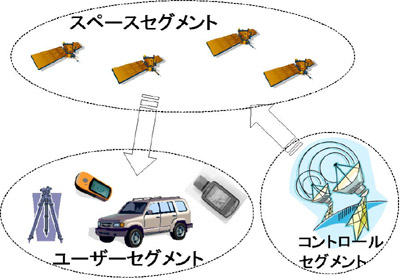

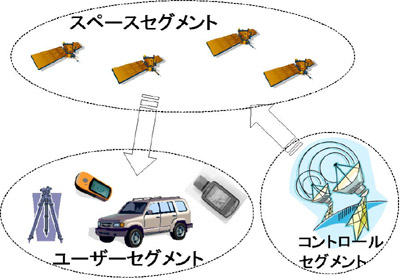

先月号ではいきなりGPS装置の紹介して、とまどわれたかもしれません。GPSとは、Global Positioning Systemの略です。日本語では「全地球測位システム」です。約30機の人工衛星からの電波を受信して、地球上のどんな場所でも自分のいる位置がわかるシステムです(図1)。我々が使うのは図1のユーザセグメントのGPS受信機です。

複数(4機以上)の人工衛星からの電波信号を受信して、位置を算出しているため、地形や上空の条件等によって、受信状況が変わり、計測精度にも影響します。森林内のように、急傾斜地で上空が樹冠に覆われている場所は、GPSを使うには悪条件です。しかし、最近の機器は性能が向上し、使えない場所は少なくなっています。

図1 GPS構成図

GPSは3つの区分(セグメント)から構成されている。コントロールセグメントとスペースセグメントは米軍が管理。ユーザーセグメントとは、GPS受信機のことで、先月号で紹介したように、目的に応じて多種多様な機器が開発、販売されている。

|

GPS受信機でどんな情報が得られるか

GPS受信機は、緯度・経度・高度の位置情報を計測、その情報を処理して我々が使いやすい形に処理します。主なものについて説明します。

- ポイント

基本的な位置情報です。ハンディタイプGPSでは、位置を抑えておきたい場所で、記録用ボタンを押すことで取得します。「ウェイポイント」としているものが多いようです。位置情報の他に、ポイント毎に名称やアイコンが付けられます。

パソコンやPDA(手のひらサイズの情報端末)に接続して、地図ソフトなどを使うと、さらに詳しいコメントなどの情報を加えることもできます。

ポイントデータは、樹木や植物の観測点、調査地点、構造物の位置、撮影ポイントなどの記録に使います。

- ライン

位置情報を連続して計測し、取得順にラインで結んだものがラインデータです。ハンディGPS等では「トラック」としているものが多いです。

移動距離や経過時間を基準とし、一定の間隔で自動的に取得します。森林での計測では、取得間隔として経過時間を使ったほうが適しています。PDAなどに接続して使う場合は、任意の地点毎に計測することもできます。

ラインデータは、道路や歩道などの線形や森林の境界把握に使います。自動取得する間隔は、自動車で計測する場合、走行速度に拠りますが、一般道なら1秒間隔、作業道などで5秒間隔程度でしょう。歩行の場合は30秒間隔程度で十分だと思います。

境界計測などで簡易な測量代わり計測で、地形の変化点や境界の分岐点等任意の地点毎にラインデータで取得していく場合は、PDAやパソコンの専用ソフトを使う必要があります。なお、ポイントデータで代用することもできますが、その方法については、地図ソフトの活用方法と併せ、後日説明します。

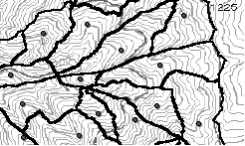

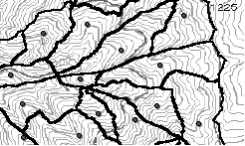

図2 測定データの表示

図中アイコンで表示してあるのが、ポイントデータ。調査内容や調査対象に応じてアイコンを変えている。実線はラインデータ。車に搭載し5秒間隔で自動取得している。

|

- ポリゴンデータ

面域を表すのがポリゴンデータです。多角形となりますが、ラインデータの始点と終点が結ばれ閉鎖したデータです。取得方法等はラインデータと変わりません。ポリゴンを扱うハンディGPSは少ないですが、ラインデータでも代用できます(図3)。

図3 区域の表示

GPSで取得したラインデータの始点と終点をおなじにして、林班界を表示した。

|

森林の調査や管理で、GPSは大変強力なツールです。しかし、森林はGPS利用にとってもっとも条件が悪い場所です。次回は、森林内でGPSを使う場合の注意事項などについて説明する予定です。