(岐阜県森林研究所) 和多田 友宏

森林のたより 2025年4月号掲載

間伐等による木材の集積・搬出や主伐後の再造林等の森林整備のために継続的に用いられる森林作業道は、土構造(切土・盛土)を基本とすることから、作設適地は限られます。「岐阜県森林作業道作設指針(以下、「指針」)」において作設箇所は原則として傾斜35度未満とされています。そこで当所では、斜面の傾斜がわかりやすい「傾斜区分図」を全県分作成・公開(令和6年度更新)し、指針に沿った森林作業道整備に活用していただいているところです。

今回は、森林作業道の作設適地が「傾斜35度未満」であることについて、改めて考えてみたいと思います。

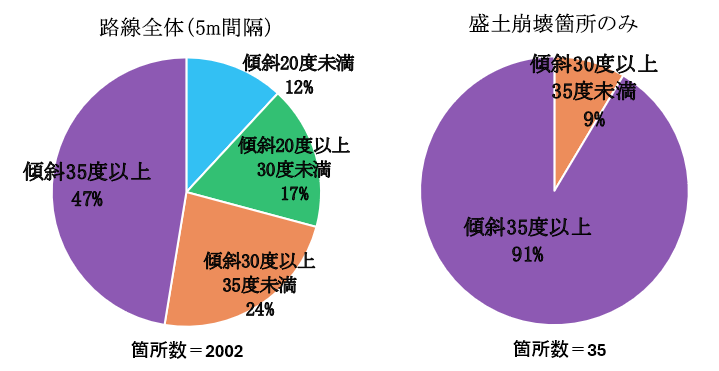

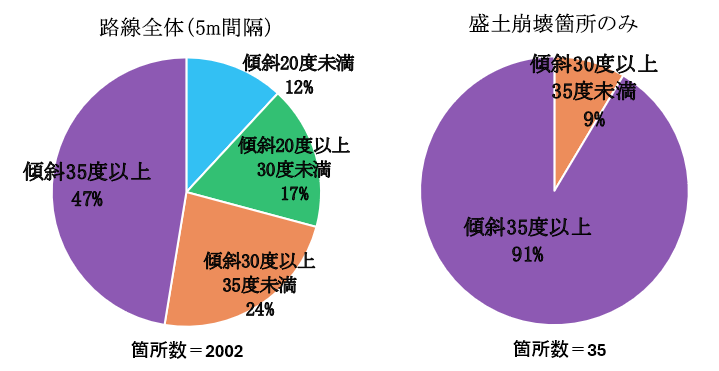

当所が既設森林作業道(幅員3m以下)14路線で崩壊箇所調査を行ったなかで、崩壊土砂が下方の保全対象に与える影響の高い「盛土崩壊発生箇所」ごとの斜面傾斜と、路線全体を5m間隔で区切った箇所ごとの斜面傾斜の割合を図―1に示します。路線全体では斜面傾斜は20度未満から35度以上まで広く分布していますが、盛土崩壊発生箇所は斜面傾斜35度以上が約9割を占めています。

|

| 図―1 路線全体と盛土崩壊箇所の斜面傾斜分布 |

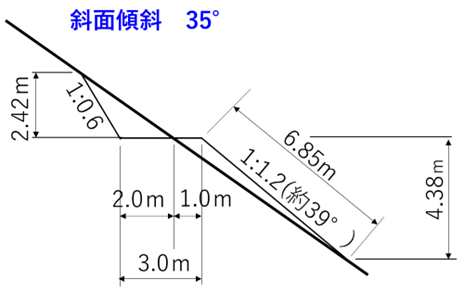

斜面傾斜35度以上で崩壊が発生しやすい理由について、実際に斜面傾斜35度の箇所での横断面図(道の中心線に対して直角の断面を示した図)で確認してみましょう。

図―2は斜面傾斜35度の箇所で幅員3mの森林作業道を計画する際に、切土量と盛土量がほぼ均等になるように計画した場合の横断面図です。指針では、盛土勾配について、盛土高2m超の場合は、1割2分(約39度)より緩い勾配とするように定められています。この断面では、盛土勾配約39度と元の斜面傾斜35度が交わる位置まで盛土を施工する必要があります。その結果、盛土法長が約7mとなり、路面の高さにバックホウを置いてバケットで締固めを行おうとすると盛土の最下部まで届かない(例えば0.45m3バックホウの場合、1割2分勾配でのバケット最大延長約5m(カタログ値))ため、盛土締固めが十分に行うことができず、崩壊が発生しやすくなります。このため、斜面傾斜35度以上の箇所では、盛土高を抑えるために切土高を高くすると、切土崩壊が発生しやすくなります。

|

| 図−2 森林作業道の横断面図 |

| (斜面傾斜35度、幅員3mの森林作業道の場合) |

令和5年5月から施行され令和7年4月から規制が開始される「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」では、森林作業道整備のための工事は「指針」等に即して行われることで許可不要工事とされています。指針に沿った森林作業道整備とするため、当所ホームページにある「ぎふ森林情報WebMAP」などで「傾斜区分図」等をご利用いただき、壊れにくい道づくりに役立ててください。