(岐阜県森林研究所) 臼田 寿生

森林のたより 2021年9月号掲載

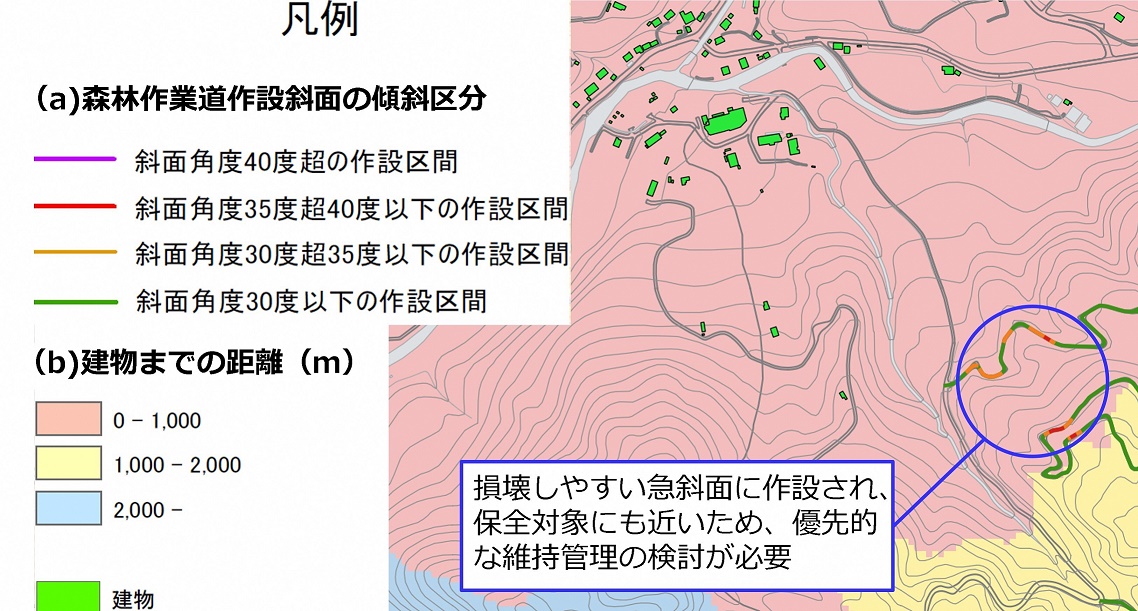

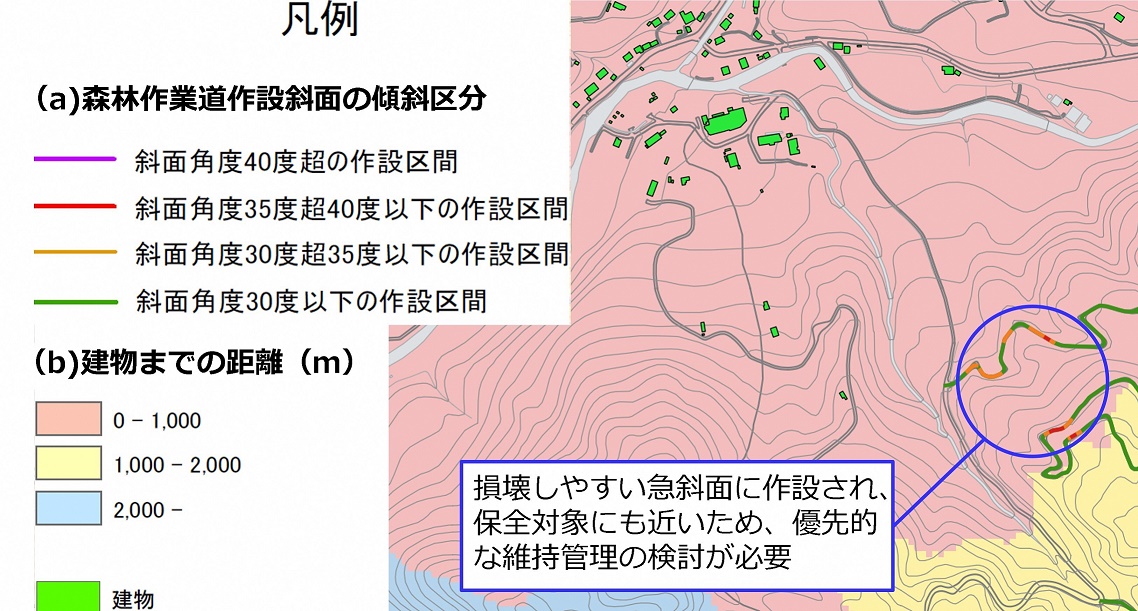

近年、大雨が増加傾向にある中で、森林作業道における災害を未然に防ぐには、災害リスクが高い場所を的確に把握し、適切な維持管理を行うことが重要です。 このため、当所では、「既設道の損壊の起こりやすさ」と「下流の建物への影響の及びやすさ」による災害リスクを可視化した地図「森林作業道災害リスク評価参考図」 (図1)(以下、「参考図」と呼びます)を作成し、現場での活用を進めているところです。参考図の詳細は、「森林のたより808号」で紹介しましたが、 今回は参考図が森林作業道の災害リスクを適切に表現できているかについて、検証した結果を紹介します。

|

| 図1 森林作業道災害リスク評価参考図 |

森林作業道で発生する切土および盛土の損壊は、道を作設した斜面の傾斜角度が30度を超える場合に発生しやすく、40度を超えると特に発生しやすいことが当所の調査によって明らかになっています。

このため、参考図では図1の凡例(a)のように作設地の傾斜角度で色分けし、損壊発生リスクを可視化しています。

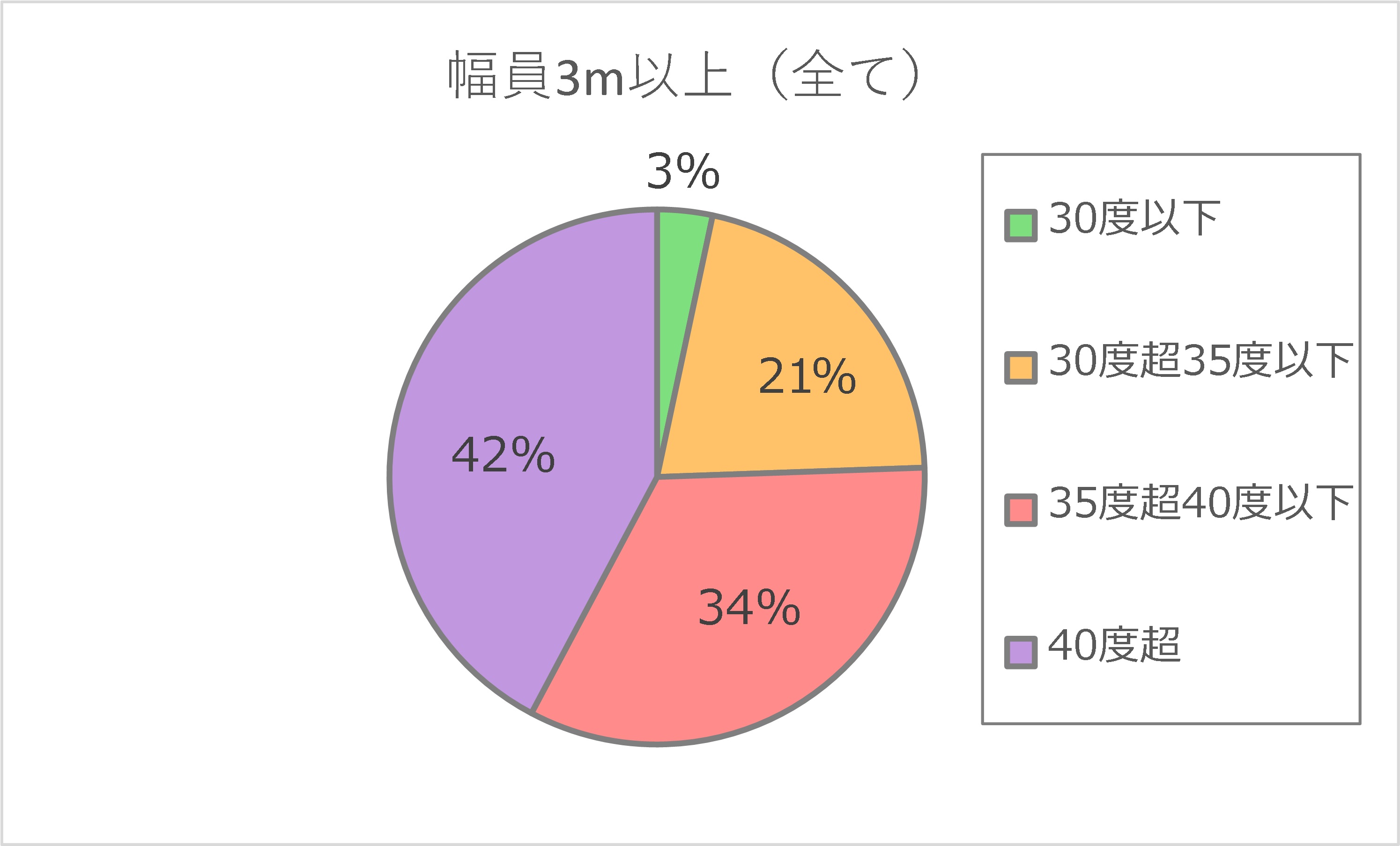

この地図表現が適切であるかを検証するため、県内の既設森林作業道で発生した損壊のうち、重大な災害につながりやすい盛土損壊について、参考図での傾斜区分を確認しました。

2020年までに発生した90箇所の盛土損壊箇所を参考図と重ね合わせ、参考図の傾斜区分ごとに分類したところ、盛土損壊のほとんどは30度を超える斜面に作設された区間で発生し、

特に40度を超える区間での発生が多いことが明らかになりました(図2)。この結果から、参考図における損壊発生リスクは、作設地の傾斜区分によって適切に表現できていることが確認できました。

|

| 図2 森林作業道の盛土損壊箇所における |

| 作設斜面の傾斜区分 |

森林作業道の損壊で発生した土砂が土石流化によって下流へ流出した場合には、人家などの保全対象に重大な被害を及ぼす恐れがあります。

このため、参考図では、道の作設位置と最寄りの建物までの距離をわかりやすくするため、図1の凡例(b)のように道の背景を色分けすることで、下流への影響のリスクを可視化しています。

下流への影響範囲を検証するため、前述の盛土損壊発生箇所のうち、土石流化によって土砂が流下した範囲を確認できた9箇所について、発生源から土砂が停止した箇所までの流下距離と高低差を確認しました。

その結果、土砂が流下した距離は、約8割が1000m以下でしたが、1000mを超えるものも約2割確認されたことから、参考図の背景が赤色や黄色で着色された範囲に作設された道では、土砂を流出させないよう十分な注意が必要であることが示唆されました。

今回の検証によって、参考図は既設道の災害リスクを評価する際に有用であることが確認できました。参考図は県内全域分を作成し、希望者に提供していますので、森林作業道の適切な管理と災害の未然防止のために、ぜひご活用ください。