(岐阜県森林研究所) 水谷 和人

森林のたより 2020年11月号掲載

トリュフは、世界三大珍味の一つとして知られる高級食材で、ブナ科樹木などの根に共生して菌根を作る地下性のキノコです。トリュフにはいろいろな種類があり、ヨーロッパでは色や発生時期の違いで、白トリュフ、黒トリュフ、夏トリュフ、冬トリュフなどと呼ばれます。

このうち、黒トリュフの一部の種で感染苗木による人工栽培が行われています。我が国にもトリュフが自生しますが、国内で採取されたトリュフの栽培は行われていません。

そこで、簡易な方法で国産トリュフの人工栽培を実現することを目的に、野外で育成したコナラ苗木の根を黒トリュフの胞子懸濁液に浸漬して、苗畑に植栽しました。人工栽培はキノコ発生が最終目標ですが、ここでは第一目標である菌根形成について、植栽後四年目の状況を調査しました。

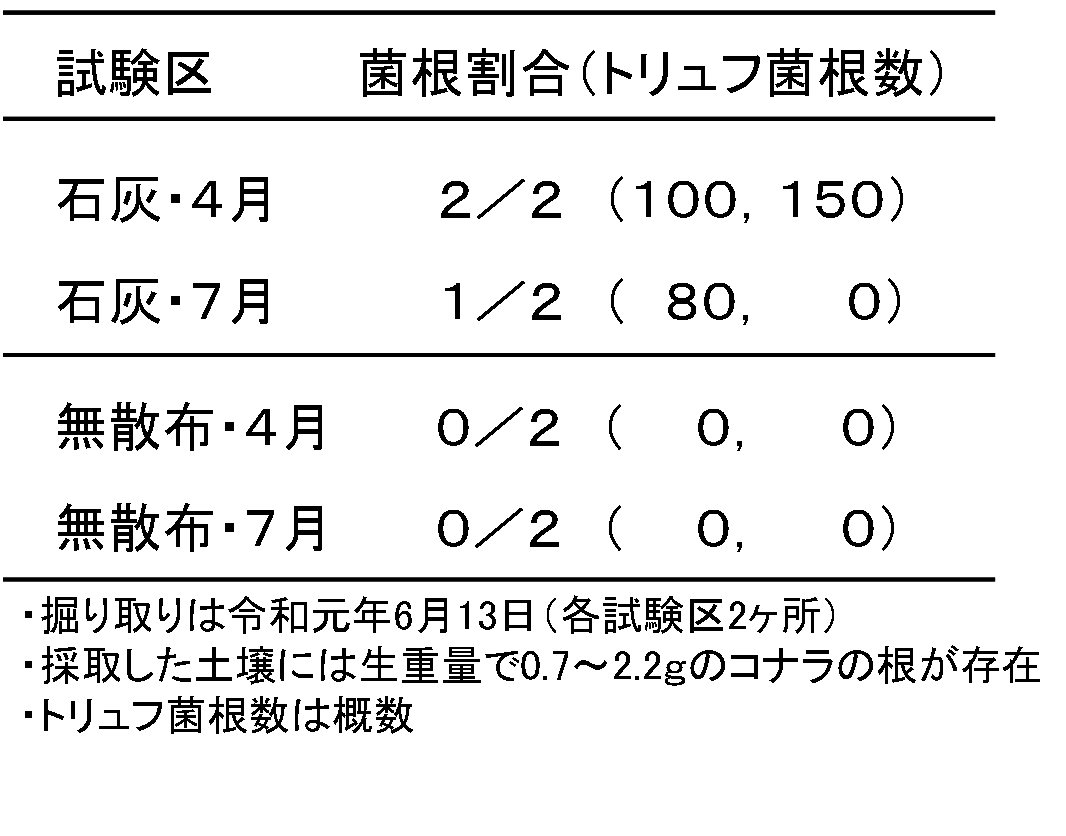

平成二十八年四月及び七月、苗畑において、二年生コナラ苗木の根を、国内で採取した黒トリュフ(アジアクロセイヨウショウロとイボセイヨウショウロ)の胞子懸濁液に浸漬した後、石灰散布区と無散布区の各試験区に十四本ずつ植栽しました。試験区は四種類で、石灰散布・四月植栽区、石灰散布・七月植栽区、無散布・四月植栽区、無散布・七月植栽区です。

植栽後四年目の令和元年六月、コナラ植栽地内(図1)の各試験区において、直径約五cm、深さ二十cmの穴を各二ヶ所あけ、土壌を採取しました。そして、その中に存在するコナラの細根の形態を顕微鏡で観察し、トリュフの菌根の有無を確認しました。なお、一部の菌根については、遺伝子解析による種鑑定も併せて行いました。

|

| 図1 令和元年6月の状況(4年目) |

黒トリュフの菌根は、石灰散布区では四月植栽の二ヶ所、七月植栽の一ヶ所で確認できました。一方、無散布区では黒トリュフの菌根は確認できませんでした(表1、図2)。 このことから、野外で育成したコナラ苗木を用いた黒トリュフの菌根形成は可能ですが、そのためには石灰散布が必要と考えられました。ただ、コナラの根にはトリュフ以外の菌根も混在しており、トリュフの菌根が安定して増加するのか、観察を続けていきます。

|

|

| 表1 苗木の黒トリュフ菌根形成 | 図2 コナラの根(石灰・4月) |

| 薄茶色の根がトリュフの菌根 |