(岐阜県森林研究所) 和多田 友宏

森林のたより 2014年5月号掲載

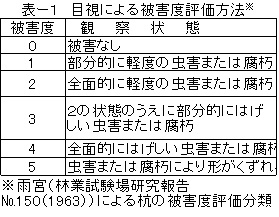

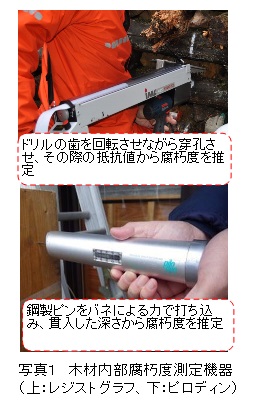

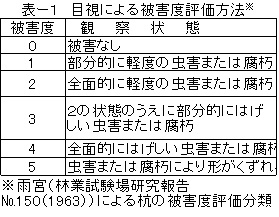

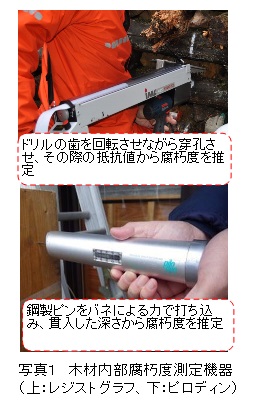

木製構造物の維持管理において、腐朽度の把握は、重要な項目のひとつです。腐朽度の調査には、目視による方法(表―1)とレジストグラフやピロディンといった木材内部腐朽度測定機器(写真―1)を用いた方法があります。

目視による方法は、調査者の主観によるものが大きく、評価した結果に個人差が生じます。一方で、レジストグラフなどの機器を用いた方法は数値により客観的な評価が可能ですが、機器が高額であるため、誰もが手軽に調査ができるわけではありません。

そこで、簡便かつ精度よく腐朽度を評価する方法として、マイナスドライバー(以下:ドライバー)を用いた方法を検討しました。

|

|

|

表−1 目視による被害度評価方法 |

写真−1 木材内部腐朽度測定機器 |

ドライバー先端のマイナスの線の方向を木材の繊維方向と平行な状態で、木材に差し込み、ドライバーが止まったところまでの深さを記録します。

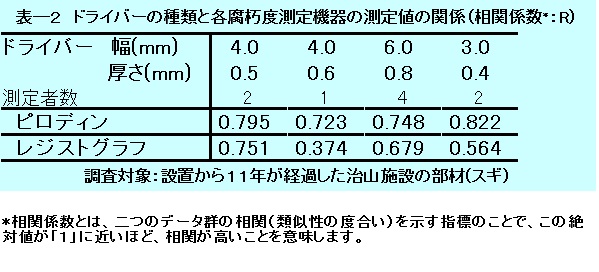

ドライバーの形状および使用方法が最適なものを探るため、形状の違う4種類のドライバー(表―2)を用意し、測定者(力のかけ方)を替えて測定を行い、ピロディンおよびレジストグラフの値との相関を調べました。

なお、レジストグラフは、健全部分より内側の腐朽部分も測定できますが、ピロディンやドライバーではそれができません。そこで、ドライバーの値と比較するレジストグラフの値については、最も表面に近い腐朽部分のみとしました。

ドライバーによる測定値とピロディンの測定値による相関を求めたところ、どのドライバーでも、比較的高い相関がみられました(表―2)。一方、レジストグラフとの相関では、形状の違いによるばらつきが大きい結果となりました。(表―2)。

|

力のかけ方の違いについて、、同じドライバーを用いたデータを比較してみると、腕の力だけで挿入するよりも、体重をかけて挿入する方がピロディンとの相関は高くなりました(表―3)。これは、ドライバーを強く突き刺すという行為が、バネでピンを打ち込むピロディンの仕組みと似ているためと思われます。

一方、レジストグラフとの相関については、ピロディンと比べて、ばらつきが大きい結果となりました。(表―3)。これは 、測定方法の違いによると思われます。レジストグラフでは微小な健全部分の抵抗値の高さも測定できるのに対し、ピロディンやドライバーではピンが貫入してしまい測定できないためと考えられます。

|

以上の結果から、ドライバーを用いる方法は木材表面の腐朽度を測定する機器として、使えることが確かめられました。

今後はドライバーの形状および力のかけ方(強さ等)を統一して測定回数を増やし、より精度の高い測定方法を検討していきます。