(岐阜県森林研究所) 水谷 和人

森林のたより 2009年10月号掲載

ヒラタケは炒め物や煮物、揚げ物など、向かない料理は無いと言えるほどに食材として万能なキノコです。また、野外の原木栽培も比較的容易です。近頃は、ホームセンターでキノコ栽培に使用する種菌や原木、栽培用の道具などが簡単に手に入ることから、手軽に栽培できるキノコの代表格と言えます。しかし、ヒラタケを野外で栽培すると、ときにヒラタケ白こぶ病が問題になります。

ヒラタケ白こぶ病は、ヒラタケのヒダに白いこぶ状の組織が生じる病害です(写真1)。この病害は、ナミトモナガキノコバエが運ぶ線虫の一種によって生じることが知られており、こぶの中には線虫が棲息しています。ひどい場合にはヒダ全体が白いこぶによって覆われてしまい、商品価値がなくなります。

|

| 写真1 ヒラタケ白こぶ病 |

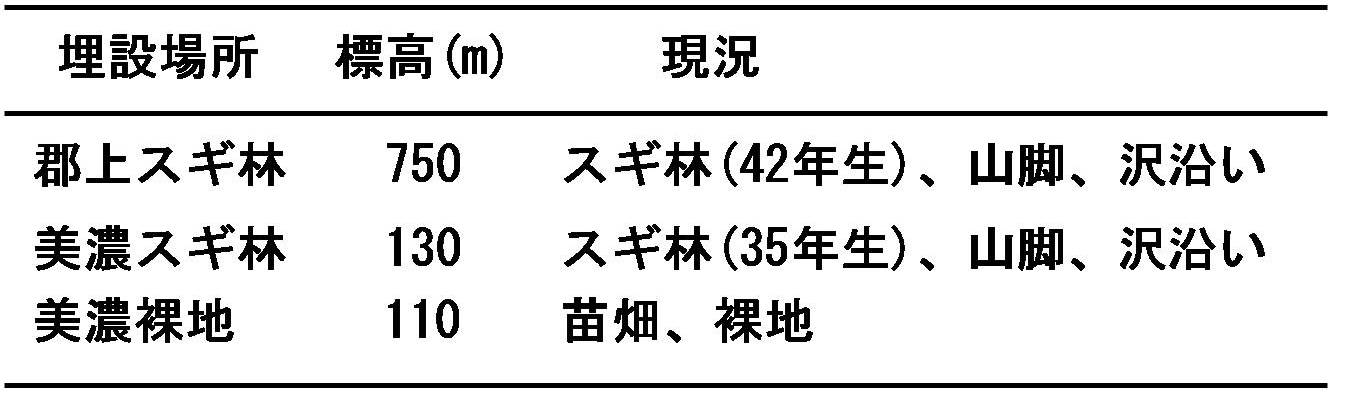

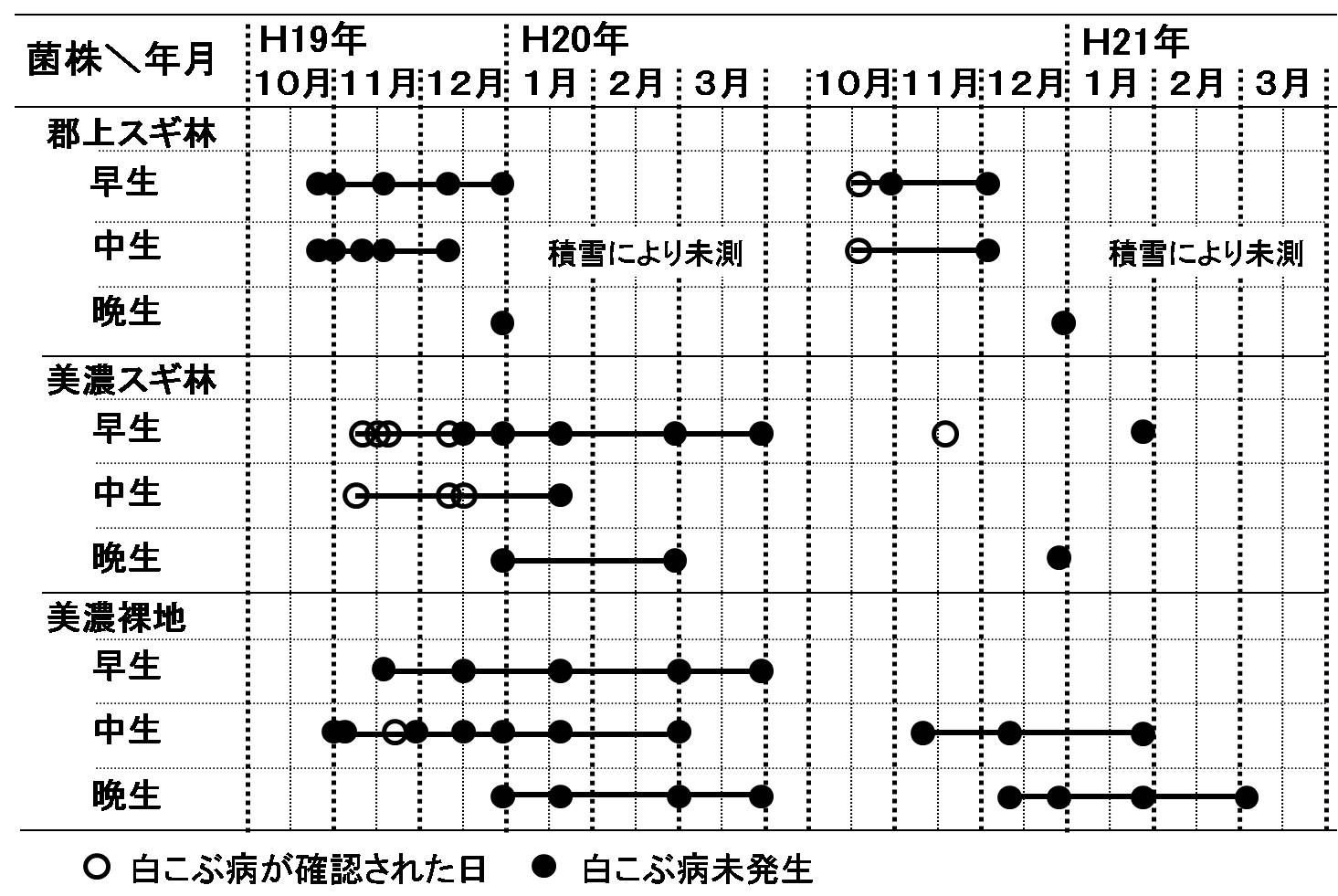

今回行ったヒラタケの原木栽培は、必ずしも一般的な方法ではありませんが、入手しやすいコナラの原木を長さ約20cmに切断して栽培袋に入れ、確実に菌を増殖させるために原木を殺菌しました。殺菌後にヒラタケの種菌3菌株(早生、中生、晩生)を植菌し、21℃の空調施設で約3ヶ月間培養した後に県内の野外3ヶ所に埋設しました(表1)。埋設は平成19年7月に行い、ヒラタケの発生時期と発生量、白こぶ病の発生有無を平成21年3月まで調査しました。

| 表1 原木の埋設場所 |

|

| 市販菌のヒラタケ710(早生)、743(中生)、730(晩生)を植菌した原木を野外3ヶ所に各5本づつ埋設した。 |

|

| 図1 ヒラタケの発生と白こぶ病の有無 |

ヒラタケ白こぶ病の防除を目的として、前述の方法と同様にヒラタケ栽培を行い、網目1mmの防虫ネットをトンネル掛けして防除の効果を検討しました。防虫ネットを被覆した場合、調査したいずれの場所とも、ほとんど白こぶ病は発生しませんでした。また、キノコの発生量も防虫ネットを被覆しない場合に比較して増加する場合が多くなりました。網目1mmの防虫ネットの被覆は、白こぶ病の防除方法として有効と考えられました。防虫ネットの被覆が、線虫を運ぶキノコバエをキノコに近づけないようにできたことが原因と考えられます。