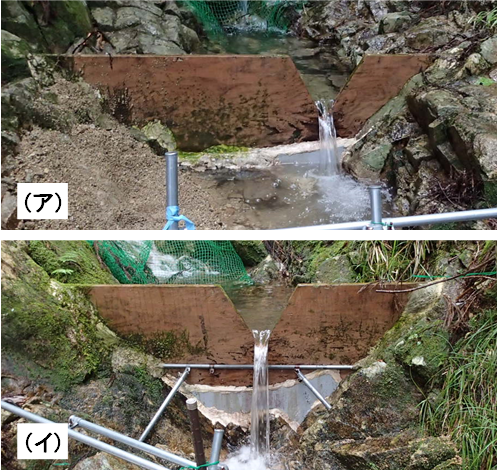

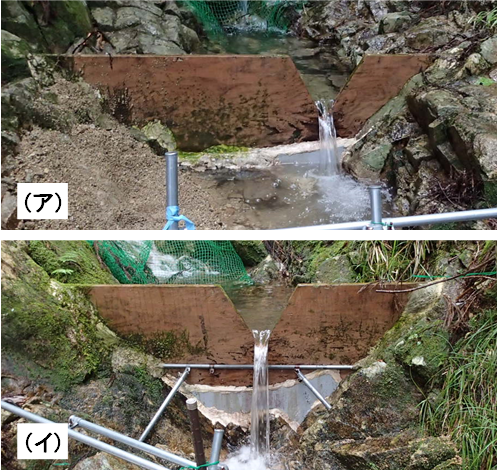

(ア)間伐流域の堰、(イ)無間伐流域の堰

(岐阜県森林研究所) 久田 善純

森林のたより 2025年9月号掲載

森林研究所では、間伐の実施が森林の水源かん養機能に及ぼす効果を検証するため、ヒノキ人工林の小流域(白川町にある県有林)にて2016年から2024年までの8年半をかけて調査を行いました。その内容については、当研究コーナー(森林のたよりNo.769・2017年10月号,No.807・2020年12月号)でも紹介しています。今回は流域からの流出水量について検証結果を報告します。

間伐(2015年度の冬期に本数率30%の全層間伐)を行った流域と、尾根を挟んで隣にある無間伐の流域(どちらも面積はおおよそ5ha)の流末にそれぞれ量水堰(図1)を設置し、流出水量を観測しました。

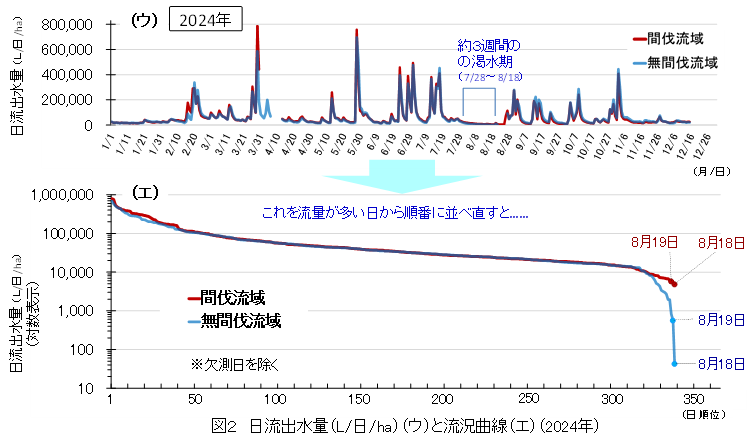

その結果、夏期の渇水時において流出水量に差があることを確認しました。調査期間のなかで渇水の期間(ほぼ無降雨の日が連続した期間)が最も長かった2024年を例として図2に示します。上の図(ウ)は一日当たりの流出水量の変化です。それを流量が多い日から順番に並べ直したものが下の図(エ)です(流況曲線といいます)。最も渇水状態にあった8月18日において、無間伐流域と比べて間伐流域の方が流出水量が多いことが分かります。このように、夏期の渇水時は間伐流域の方が流出水量が維持される傾向があり、このことは期間中の全ての年次においても同様でした。

|

|

図1 量水堰のようす (ア)間伐流域の堰、(イ)無間伐流域の堰 |

間伐が水源かん養機能に及ぼす効果について、既往の研究成果では「林地表面に到達する降水量の増加と、林地全体の蒸発散量の減少によって、流出水量が増えること」と説明しています(※1)。また「間伐が渇水時の流出水量の増加に貢献している」という報告があります(※2)

この調査では、地表に到達する雨量が間伐流域の方が多いこと(標準地における比較結果,森林のたよりNo.769参照)を確認しており、それは間伐実施から約2年半経過した2018年7月頃まで顕著でした。また、この調査では蒸散量を計測していませんが、調査開始前と期間後半(2023年年7月)の毎木調査の結果によると、流域全体の樹冠量は、調査期間中を通して無間伐流域の方が多いことから、蒸散量は常に間伐流域の方が少なかったと推定されます。これらのことから、この白川町における調査結果は既往研究の成果を支持していると言えます。よって、間伐による水源かん養機能の向上を県内の事業地で確認することができました(※3)。

|