(H29〜R1は種子の採取は行われていない)

(岐阜県森林研究所) 大橋章博

森林のたより 2024年10月号掲載

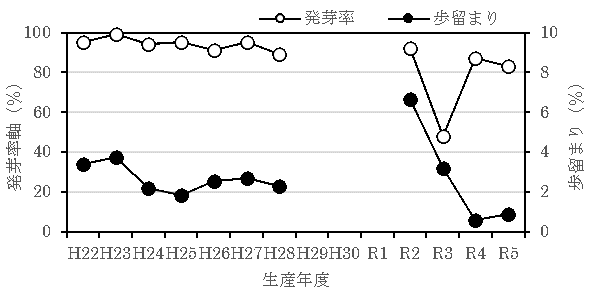

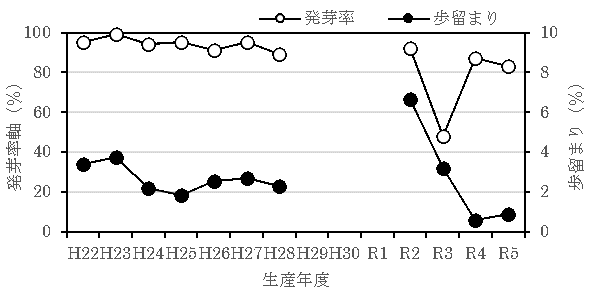

岐阜県白鳥林木育種事業地にはアカマツの採種園が設置されており、マツノザイセンチュウ抵抗性品種の種子を生産しています。令和4年度、5年度のアカマツ種子の発芽率は87%、83%と例年並みであったにも関わらず、歩留まりはいずれの年も1%を下回りました(図1)。歩留まりとは、球果から取れる種子の重量割合を示したもので、アカマツでは3〜5%が平均的な値とされています。

この値が低いということは、球果ができたにもかかわらず何らかの原因によって種子が正常に発育しなかったことを示します。育種場担当者によれば、球果はできているけれど、その中はスカスカで種子はほとんど採れなかったとのことで、その原因について相談を受けていました。そんな中、2024年夏に育種場内のアカマツ球果を加害するマツヘリカメムシを多数確認しました(図2)。そこで、今回は、本種の生態とその被害について紹介します。

|

|

| 図1 白鳥林木育種事業地におけるアカマツの発芽率、歩留まりの推移 (H29〜R1は種子の採取は行われていない) |

図2 球果を吸汁する様子 |

マツヘリカメムシ(図3)は、北アメリカ原産のカメムシの一種で、多くのマツ科植物を寄主としており、幼虫・成虫ともにその種子や新芽を吸汁加害することが知られています。体長は15〜20mmで、カメムシとしては大型です。

日本では、2008年に東京都で初めて記録されました。その後、国内各地で発見されており、現在では35都府県にまで分布を拡げています。岐阜県では2020年に最初の記録がありますが、実際にはそれ以前から生息していたようです。

|

| 図3 マツヘリカメムシ |

本種は、マツ類の球果や種子を加害する害虫ですが、各地からの採集記録は壁に止まっていた、建物内で見つかったなど、偶発的なものがほとんどで、国内での生態は明らかになっていません。このため、国内では外来種として生態系への影響や家屋内への侵入といった不快害虫として捉えられることが多いようです。林業的な被害としては、林木育種センター九州育種場におけるクロマツでの被害が報告されている程度で、マツ類に与えている林業被害については、ほとんど明らかになっていません。

育種場内のアカマツ球果には、本種が吸汁した穴から浸出したヤニが乾いて白くなった吸汁痕(図4)が高頻度にみられました。このことから、本種の加害が歩留まり低下の一因であることに間違いないと思います。しかし、本種の加害がどの程度種子の生育や発芽率に影響するかについては、現時点で不明です。

そこで、取り急ぎ、カメムシが吸汁できないよう球果に袋かけを行いました。秋に球果を採取し、袋掛けの有無で、歩留まりや発芽率に違いがあるか比較することでその影響について明らかにしていく予定です。

|

| 図4 球果にみられる吸汁痕 |