(岐阜県森林研究所) 久田善純

森林のたより 2024年9月号掲載

広葉樹の自然侵入を活かした森林整備を行う場合、種子供給源となる広葉樹林が近辺にあるか、事前に確認することが重要です。

現在、広葉樹の侵入のしやすさを示す資料として、広葉樹林縁からの距離区分の図示に取り組んでいます。

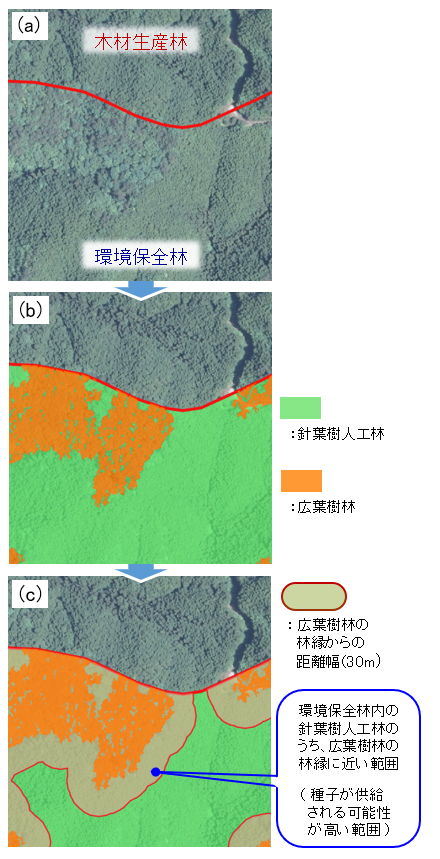

岐阜県森林づくり基本計画では、森林配置計画として「環境保全林」に区分した範囲の針葉樹人工林を針広混交林(*1)に誘導することを目標としています。距離区分の図は、そのための技術指針の一部として用いることを想定して作成しています。

*1 この取組みにおいては、針広混交林を、「高木性の針葉樹と広葉樹が林冠層で混交した林」と定義します。

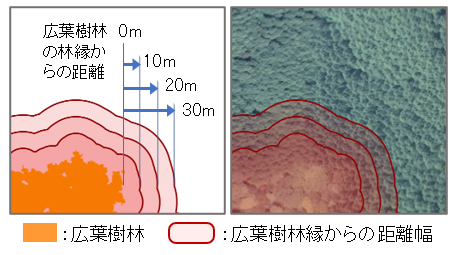

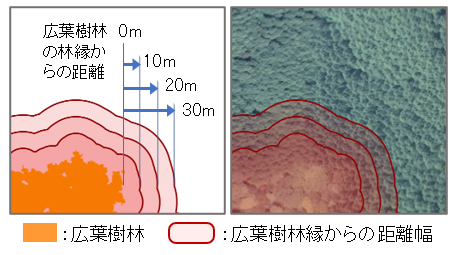

距離区分図は、森林空中写真のデジタルオルソ画像を使って作成します。画像中の地物の色や形の特徴を解析し、針葉樹人工林/広葉樹林/竹林/裸地などに分類(*2)のうえ、広葉樹林部分のみを抽出してGIS上で林縁から距離幅を描きます(図1)。

県全体の民有林を対象に作成するにあたり、先ずは水平距離30mの幅で県内一円を試作しました。この幅は、樹木の種子散布距離に関する研究事例(*3)を参考に、様々な樹種の種子がまとまって届く可能性が高い範囲として設定しており、今後の現地検証の結果や運用時の課題点を踏まえ、見直していく予定です。

*2 画像解析ソフト(ENVI)のオブジェクト分類(Feature Extraction)。

*3(国研)森林総合研究所ホームページ(https://www.ffpri.affrc.go.jp/research/saizensen/index.html)研究紹介>研究成果>研究成果2020年紹介分>「樹木の種子は意外と遠くに届かない」

|

| 図1 森林空中写真の画像分類により広葉樹林を抽出した結果(左図)と林縁からの距離幅を作成した例 |

この図は、広葉樹の自然侵入による森林整備を計画する時点において、侵入の可能性がある範囲を確認するために使います。

例えば、環境保全林内の針広混交林化を計画する際、針葉樹人工林内のうち種子供給の可能性が高い範囲を、図2のように把握することができます。

この範囲は地形に関係なく表示したものなので、ドングリなど主に重力で散布される樹種については、現地踏査によって地形の状況(整備対象地と母樹との位置関係)を確認する必要があります。

このほか、現地踏査では、侵入した広葉樹の定着や成長を阻害する要因など、様々な条件を確認し、計画を精査する必要があります。

計画時に確認するべき諸条件を整理するため、距離区分図の作成と併行して、人工林内への広葉樹侵入の実態調査を進めていますので、関係の皆さまの調査へのご協力をお願いいたします。

|

| 図2 環境保全林内の針葉樹人工林の状況を確認した事例 (a)森林配置計画(将来目標区分)の状況(境界より上部:木材生産林、下部:環境保全林) (b)環境保全林内の針葉樹人工林と広葉樹林の分類 (c)広葉樹林の林縁からの距離幅(30m)の図示 |