(岐阜県森林研究所) 渡邉 仁志

森林のたより 2024年8月号掲載

多様な樹種で構成された森林が指向され、針葉樹人工林を広葉樹との混交林に誘導する手法の解明が求められています。一方、人工林造成に目を向けると、下刈りは一斉林の造成に不可欠な作業である半面、従事者の肉体的負担や所有者の経済的負担が大きいため、それらの削減が必要です。

通常の下刈り作業では、造林地内に侵入した木本類(更新木)は、植栽木の成長を阻害する雑草木として刈り払いますが、下刈りの方法次第では植栽木と高木性広葉樹が混交する林型に誘導できるかもしれません。

そこで、下刈りの省略が木本類の更新、ひいては植栽木と高木性広葉樹との混交林化に寄与するかを明らかにするため、一度も下刈りをしなかった場合の植栽木と更新木(雑草木にあらず)の動態を調査しました。

郡上市八幡町にある約50年生のヒノキ人工林を皆伐した三代目再造林地(標高450m、傾斜35〜40度)に、ヒノキ二年生コンテナ苗をヘクタールあたり1500本で植栽し、下刈りを年一回ずつ四年間年行った「実施区」と、まったく行わなかった「省略区」の状態を一〇年間比較しました(防鹿柵は設置済み)。皆伐直後に調査地内に存在していた高木性広葉樹の稚樹はわずかで、また、種子源になるような広葉樹林は近傍にありませんでした。

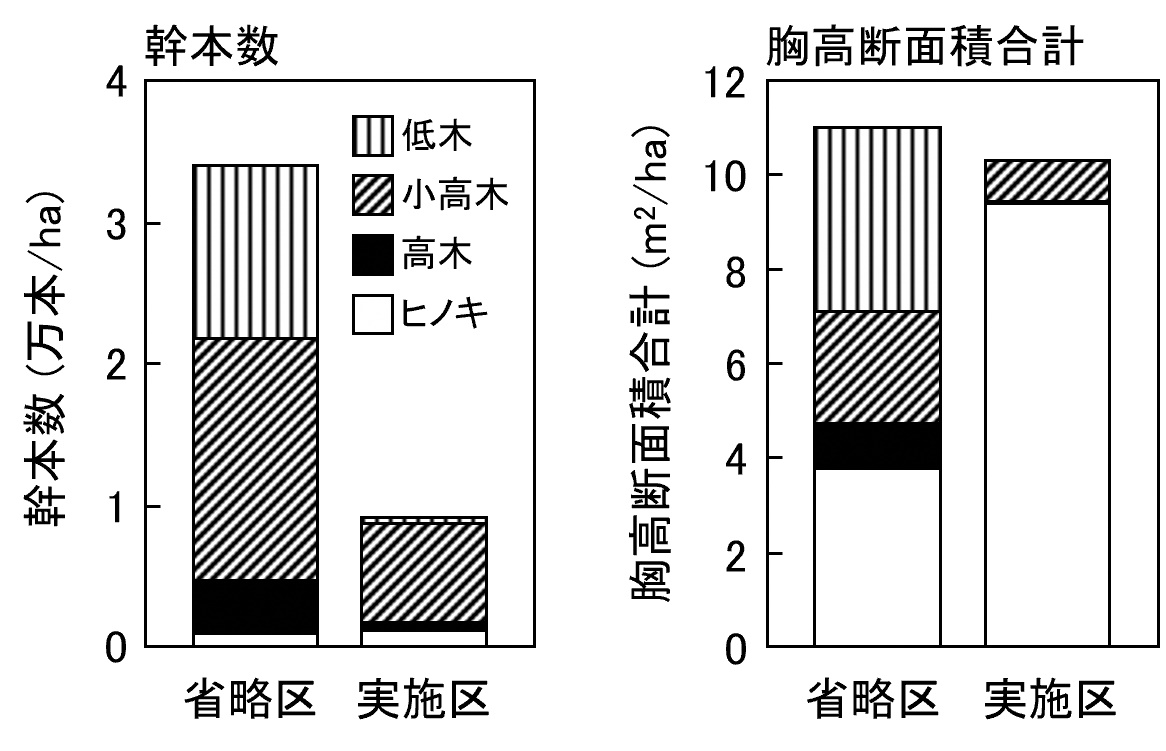

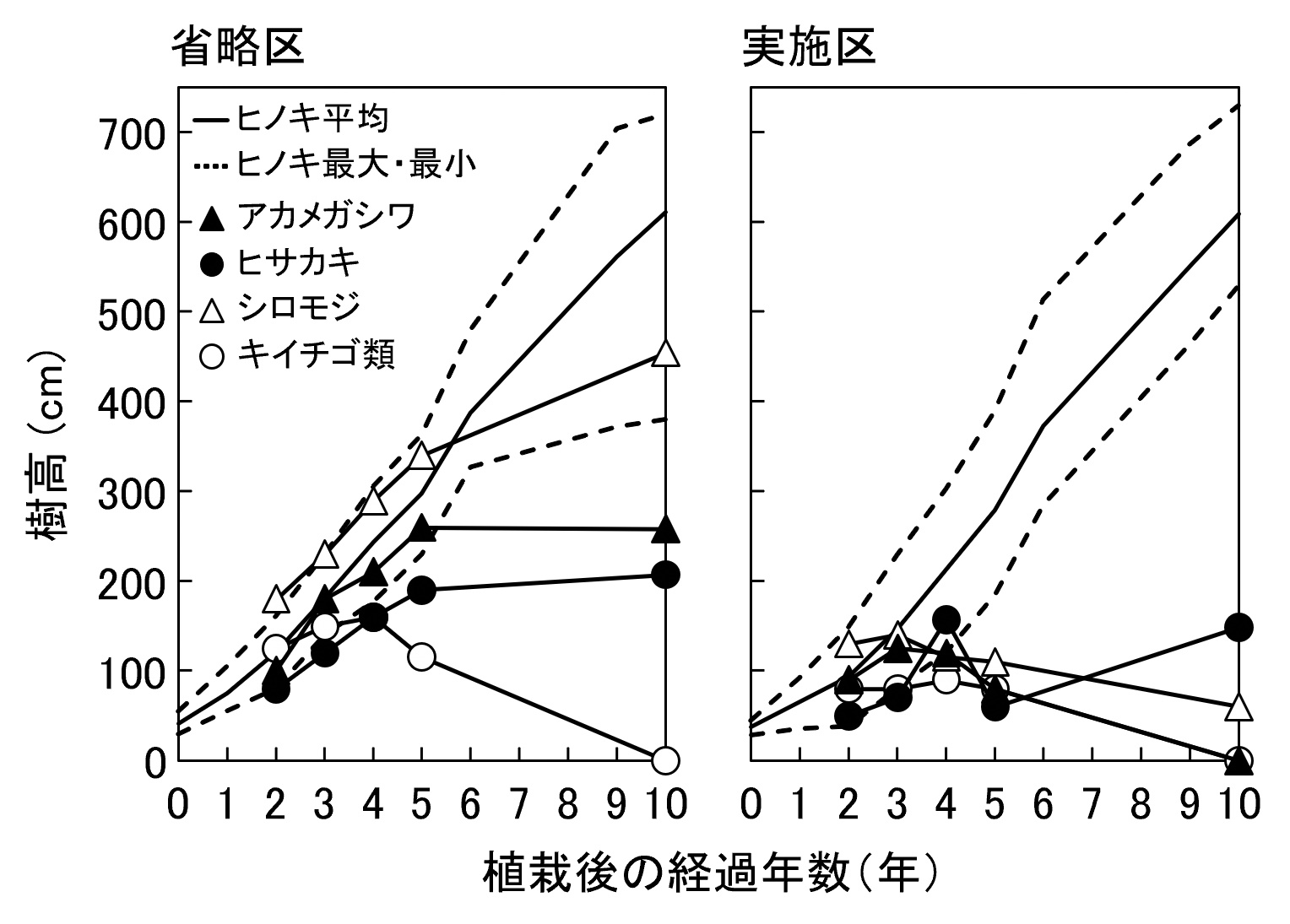

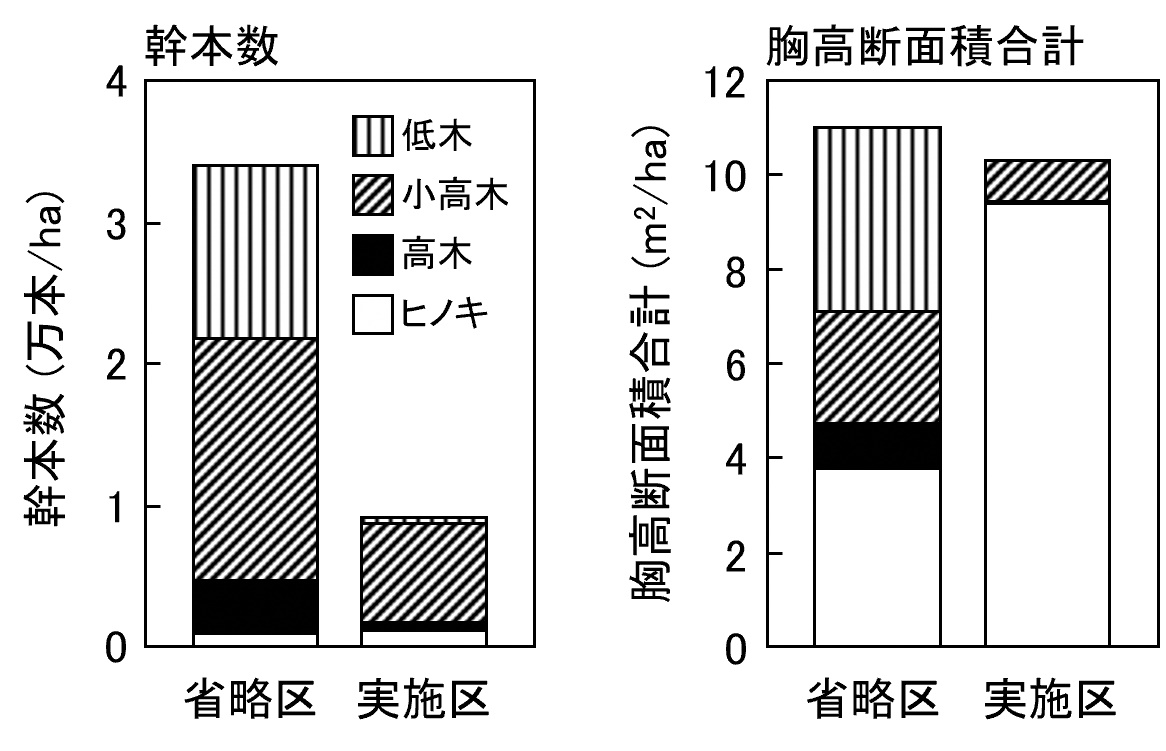

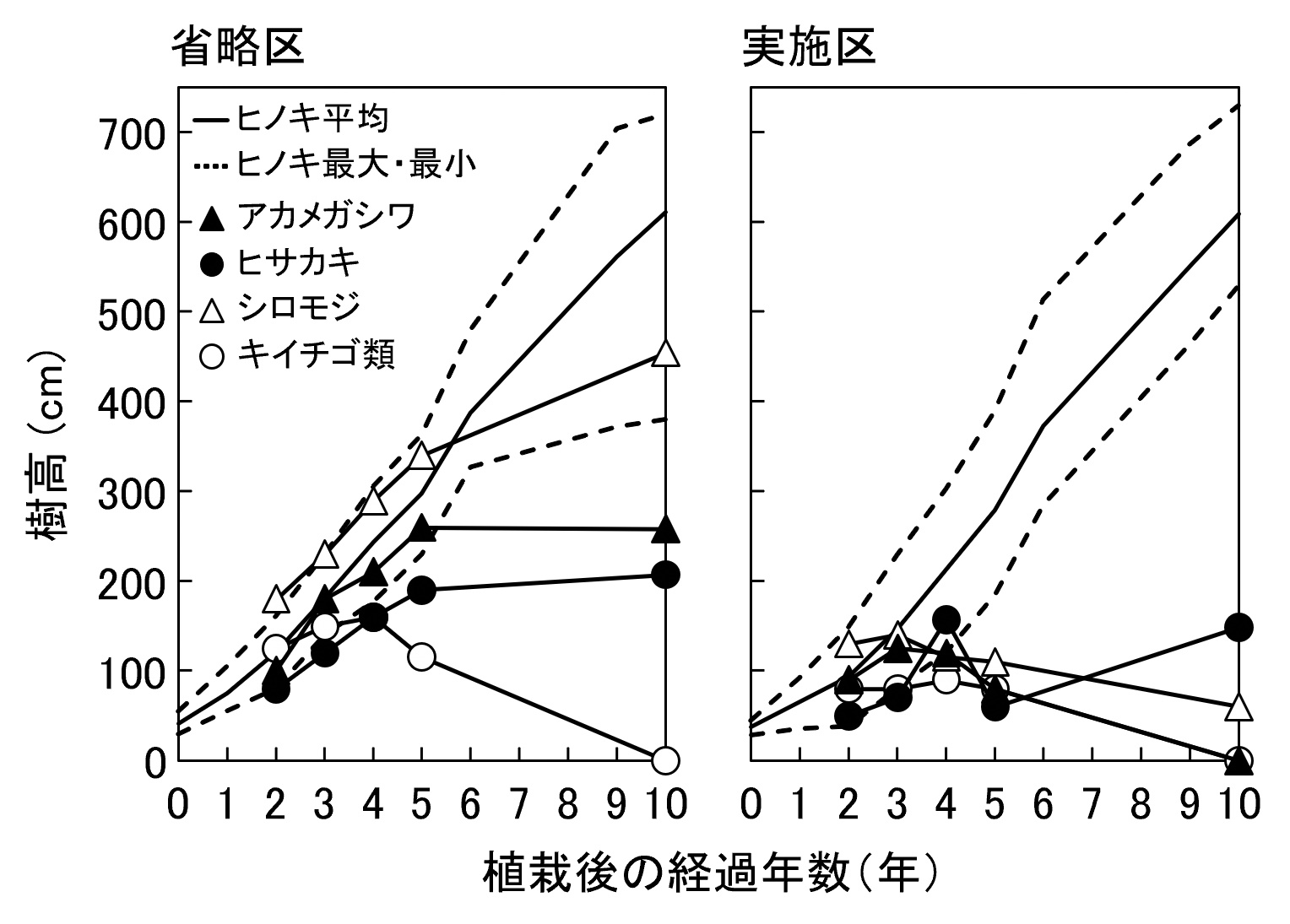

まず、実施区ではヒノキの胸高断面積合計が大きくなり、一斉人工林がみごとに成立しました(図1、図2b)。成林に対する下刈り作業の効果と確実性を実感しました。

一方、省略区では更新木の種数や量が多くなりました(図1)。下刈りを完全に省略してもヒノキの樹高成長は減衰しなかったので、更新木はヒノキの下木になり,垂直方向の階層化が進みました(図2a)。この状態は一見、混交林のようにみえますが、更新木の構成種は主に低木種(シロモジやキイチゴ類)と小高木種(ヒサカキ、シキミ)で、混交林化の立役者である高木種(アカメガシワ、タムシバ)はごくわずかしかありませんでした。

|

| 図1 10年目における植栽木と更新木の幹数と胸高断面積合計 |

|

| 図2 植栽木と主な更新木の最大樹高の推移 |

省略区の幹数は、小高木種、低木種、高木種、ヒノキの順で、胸高断面積合計は、ヒノキ、低木種、小高木種、高木種の順で、値が小さくなっていました(図1)。高木種に着目すると、高木種の樹高(平均286cm)は、ヒノキ(同611cm)より低く、小高木種や低木種(同244cm、327cm)と同じ高さの階層にあり、それらから強い被圧を受けていることが分かりました。高木種は侵入数が少なかったうえに、初期段階で本数が減少していました。本調査地でみられた高木種にはアカメガシワなどの先駆性種が多かったことから、他種との競争や被圧によって衰退し、幹本数や胸高断面積合計を減らしていったと考えられます。

本調査地は種子源の不在などの理由により、広葉樹が天然更新するハードルは高いだろうと予想されます。このような場合、下刈りの省略によって針広混交林を短期間に造成するのは困難です。

本調査地の省略区は、ヒノキ人工林としても成林しておらず中途半端な状態でした(造林地としての評価は、本誌805号をご覧下さい)。つまり、実際の造林地では、下刈りの省略によって、初期保育を省力化しながら一斉人工林が成林したり、自然に混交林化したりするものではないようです。

当所では引き続き、混交林や低コスト再造林に適した技術手法を調査研究していきたいと思います。