(岐阜県森林研究所) 岡本 卓也

森林のたより 2013年5月号掲載

近年,全国的にニホンジカが増加傾向にあり,農林業に対する被害が増加しています。その対策のひとつに,個体数調整(いわゆる間引き)があります。

| 図-1.林床植生を採食するニホンジカ |

個体数調整は対象となる野生動物を直接捕殺して,個体数を減らす方法であるため,個体数を急速に減少させることが可能です。しかし,過度に実施すると個体群が分断化するなど,対象となる野生動物を絶滅させる危険性もあり,その実施には十分な注意が必要な方法でもあります。

そのような危険性を避けるためには,現在の個体群の状態を正しく把握し,捕殺を行った場合の個体数の変動について科学的な知見に基づいた予測を行うなど,対象となる野生動物の個体数管理体制を整える必要があります。

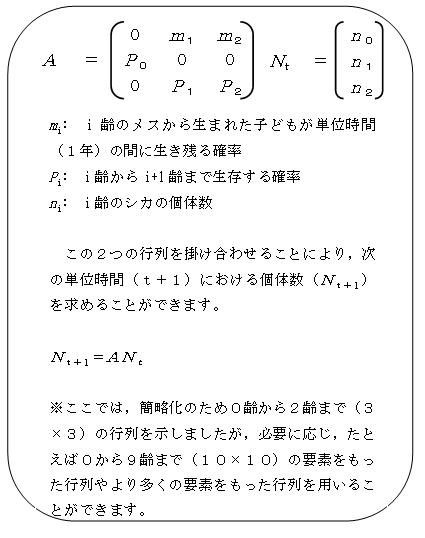

野生動物の個体数の変動を予測する手法のひとつに,レスリー行列があります。

これは,特定期間内の年齢別の生存率などの条件をもった行列と,齢別の個体数を示した行列を掛け合わせ,次年以降の個体数の推定を行う方法です(詳しくは,囲みを参照してください)。

|

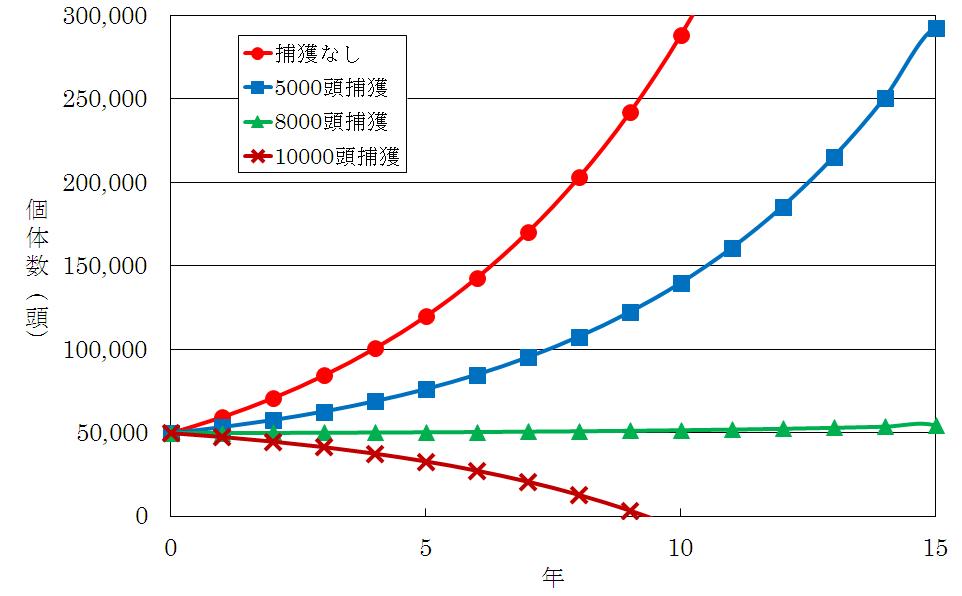

このレスリー行列を使って個体数の変動を予測しました。今回の予測では,岐阜県内のニホンジカの推定生息数(約5万頭)と,他県で明らかになっている,1年後の生存率などの値を用いました。実際に個体数の変動を予測した結果を図示したのが図2です。

グラフから年間の捕獲目標数を5千頭にすると,捕獲を行わなかった場合に比べ増加数は緩やかですが,個体数は増加の一途をたどることがわかります。また,捕獲目標数が8千頭では個体数は現状の5万頭を維持し,1万頭では個体数が減少し,10年以内に絶滅させてしまうおそれがあると予測できました。

また,捕獲による個体数の変動を予測するだけでなく,たとえば,年間1万頭を捕獲し,個体数を現状の半数程度まで減少させた後に,その個体数を維持する捕獲頭数を予測するなど,今後の個体数管理のために活用することも可能です。

|

| 図-2.個体数の変動予測 |

岐阜県における齢別生存率など,個体数の変動を予測するのに必要な条件には,まだ明らかになっていないものがあります。そのため,今回の予測をそのまま活用することはできません。

今後,関係機関や県民の方々と協力し,少しずつでもそれらの条件を明らかにし,正確な個体数予測を行える体制を整え,効率的にシカ対策を行っていくことが大切だと考えています。

皆様のご協力をお願いいたします。