(岐阜県森林研究所) 大洞智宏

森林のたより 2013年3月号掲載

木材は、長さ・太さによって取引される単価が大きく変化します。このため、どのように採材(伐採した立木を用途や市場の動向に合わせた長さに切断すること。)し、1本の木からどのような長さの丸太を何本切り出すかが収入に影響する重要なポイントになります。このことを裏付けるように、最近でも採材についてのガイドブックが出版されています。

|

では、採材によってどの程度価格が変わるのでしょうか。試算をしてみました。

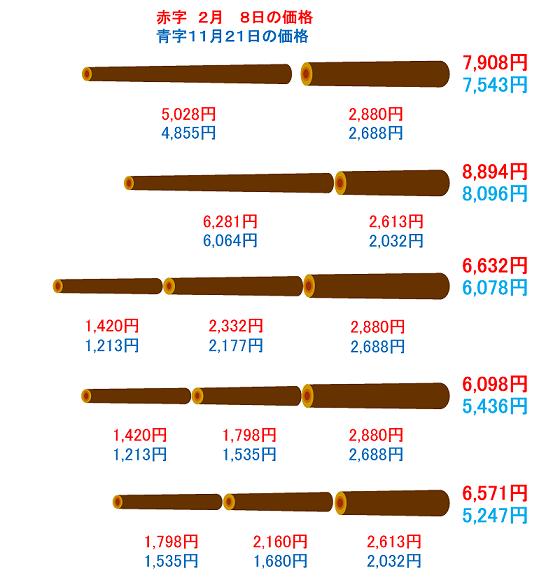

試算では樹高21.2m、胸高直径25.2cmのヒノキを、直径16cmの部分まで利用すると仮定しました。丸太の単価については2012年2月8日と11月21日の岐阜県森林組合連合会岐阜共販所の径級ごとの平均単価を使用しました。また、曲がりのない直木と仮定し、採材長は3m,4m,6mの3種としました。

1本の木から採れる丸太の価格について、3m,4m,6mの長さの組み合わせの中から、ア〜オの5つのパターンを抜き出して考えてみました。

各パターンを比較してみると、採材方法によって合計価格に最大2,849円(11月21日)の差が生じました。最も合計価格が高くなったのはイのパターンで、次いでアでした。単価の高い6m材が採れる方が価格的に有利といえます。しかし、実際には幹の曲がりなどで6mの長さで採材できる頻度は高くありません。エの合計価格は2月8日には最も安く、オと比べて500円近く安かったのですが、11月21日には200円近く高くなっていました。また、オの合計価格は2月8日にはウと50円しか違いませんでしたが、11月21日には800円以上安く最も価格の低いパターンになってしまいました。

|

今回の試算で、これまで言われてきたように、市場の価格の変動に対応して採材を変える重要性が再確認されました。

このような試算は、「細り表」のデータとパソコンの表計算ソフトを使うことで行うことができます。実際の木材価格は、これほど単純に考えることはできませんが、間伐などの見積りを作る際などには参考にできるのではないでしょうか。

木材の価格が振るわない今だからこそ、改めて採材について考えてみてはいかがでしょうか。