|

| 一位一刀彫のふくろう イチイの特徴である白太(しらた、辺材)と赤太(あかた、心材)の色差をうまく利用している |

(岐阜県森林研究所) 渡邉仁志

森林のたより 2011年2月号掲載

一位一刀彫(写真、以下一刀彫)は、岐阜県の県木イチイを唯一の原材料とし、飛騨地域で製造される国指定の伝統的工芸品です。イチイの優れた材質と「飛騨の匠」の技を存分に生かしたこの彫刻は、私たち岐阜県民のアイデンティティのよりどころであり、宝ものといっていいでしょう。

しかし、一刀彫は原材料のほぼ全部を天然のイチイに依存しており、現在、深刻な材料不足を抱えています。「それならほかの木を使ったら?」と思うかも知れませんが、一刀彫は、法律(*)によりイチイ以外の木を原材料にはできません。

伝統技術は、原材料の確保と後継者の育成が両輪のようにうまく回ってこそ継承されていくものです。一刀彫を後世に伝えるためには、イチイ材の確保が絶対条件であり、そのためにはイチイの育林技術の開発が不可欠です。

|

| 一位一刀彫のふくろう イチイの特徴である白太(しらた、辺材)と赤太(あかた、心材)の色差をうまく利用している |

(*) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年制定、伝産法)

ところで、イチイの人工林を見たことがありますか?実は、イチイは今までほとんど造林されてきませんでした。イチイはとても成長が遅く、利用できるまでに相当な年月が必要で、造林樹種として不向きだったからです。

しかも、一刀彫で使用するのは「年輪幅1mm以下、直径30cm以上の通直・無節材」です。この場合、伐期は最低150年となります。一刀彫に適したイチイを育てるためには、通常の育林体系(造林木をできるだけ速やかに目的の径級まで育てる)とは全く逆の発想で、必要以上に太くならないよう成長をコントロールしながら、必要な材質に誘導する技術が求められます。

数少ない造林事例として、高山市久々野町に約40年生のイチイ人工林があります。森林研究所では、一刀彫の製造組合や高山市、県モノづくり振興課と協力しながらこの林を調査しています。

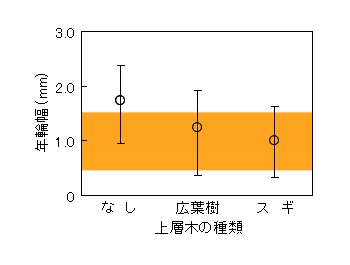

その結果、イチイ単層林(上層木なし)調査区のイチイは、直径成長は良好でしたが、年輪幅が大きいため一刀彫の原材料に向いていないと考えられました。一方、上層木に落葉広葉樹やスギがある調査区では、年輪幅が小さく良質な材が収穫できそうでした(図)。このことから、上層木の有無やその種類によってイチイを一刀彫の原材料に適した形質に誘導できる可能性があります。

|

| 上層木が異なるイチイ林分の年輪幅 ○は平均、バーは値の範囲を示す。 着色した部分は年輪幅1.0±0.5mm |

工芸品が伝統的工芸品として指定されるためには、100年以上、技術を伝承し、同じ原材料を使い続けている必要があります。一刀彫も同様です。そこには、林業と同様、対象とする木への深い知識と、ゆったりとした時間の流れがあります。

伐期150年(しかも最低!)、とても気の長い話です。しかし、今、手を打たなければ一刀彫に未来はありません。一刀彫の技術は、彼ら一刀彫の工芸士が守ります。その原材料となるイチイを守り育てること、それは原材料を供給する側、すなわち、私たち山に携わるものの使命ではないでしょうか。