(岐阜県森林研究所) 臼田寿生

森林のたより 2010年11月号掲載

現在、機械化による木材生産の効率化を図るために林内路網の整備が積極的に進められています。林内路網のうち、主な通行車両を作業機械としている作業路は、これまで作業期間のみ利用する一時的施設として取り扱われてきました。しかし、近年は次回以降の作業への利用を期待し、そのまま残置されるものが多くみられます。

作業路は作業機械の通行を前提とした規格で作設されていることから、縦断勾配が急で特別な路面保護を施工しない場合がほとんどです。このため、路面から土砂が流出しやすく、維持管理が不十分な場合などには、作業路周辺への被害が心配されます。

そこで当所では、スギおよびヒノキの枝葉を用いた路面保護対策の試験を行っています。今回はこれまでの調査結果をもとに枝葉による路面保護対策の効果についてご紹介します。

試験地は美濃市内のスギ・ヒノキ混交林に幅員3.6m、縦断勾配約10度で開設された作業路に設置しました。2010年3月および4月に作業路の路面へ枝葉の種類と被覆面積が異なる5つの試験区を設定しました(表)。

各試験区の条件を統一するために斜面下方側を除く3方向を波板で囲い、試験区外からの土砂および路面水の進入を防ぎました。5つの試験区には土砂移動量を調査するためにそれぞれ4個の土砂受け箱を設置しました(写真)。

土砂受け箱による捕捉物は回収後に細土(2mm未満)、礫(2mm以上)、有機物に区分し、105℃で24時間程度乾燥後、重量を測定しました。

| 試験区 | 被覆物 | 被覆割合 |

| 試験区1 | ヒノキ枝葉 | ほぼ全面 |

| 試験区2 | ヒノキ枝葉 | 2/3程度 |

| 試験区3 | スギ枝葉 | 2/3程度 |

| 試験区4 | ヒノキ枝葉 | 1/3程度 |

| 試験区5 | 被覆なし | 被覆なし |

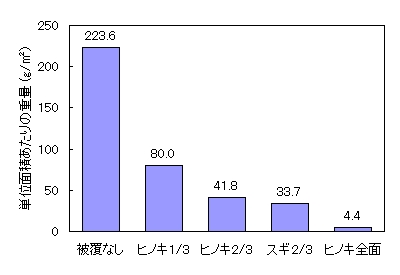

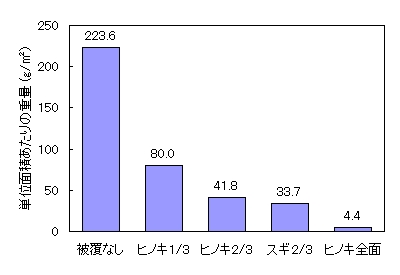

土砂受け箱による捕捉物は、すべての試験地において7割以上(重量比率)が細土でした。各試験区の土砂捕捉量は図のとおりです。枝葉による路面の被覆量が多いほど土砂流出量が少ない傾向がみられました。

また、試験区内の目視調査では枝葉による路面被覆を行った試験区で、枝葉の上流側に土砂の堆積が認めらました。これらの結果から、枝葉による路面被覆は路面保護対策として有効である可能性が示されました。

|

|

| 写真 試験区の状況(ヒノキ枝葉1/3被覆) | 図 土砂(細土と礫)の捕捉量(2010年4月14日〜6月30日) |

この技術を実用化するためには凍結融解や枝葉の分解、植生の回復など様々な影響について検証する必要があります。このため、今後も調査を継続し、環境にやさしい作業路開設技術の開発を進めていきます。