(岐阜県森林研究所) 岡本卓也

森林のたより 2010年6月号掲載

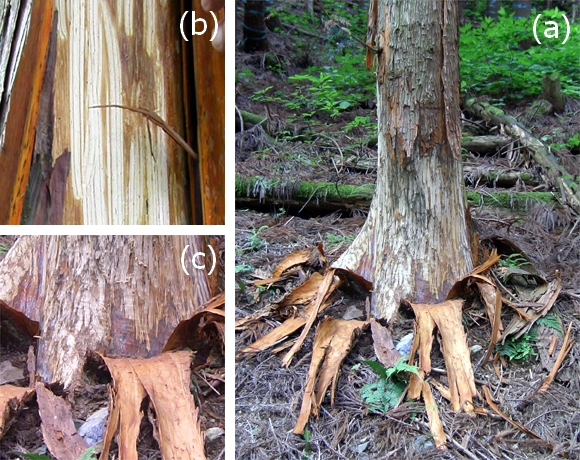

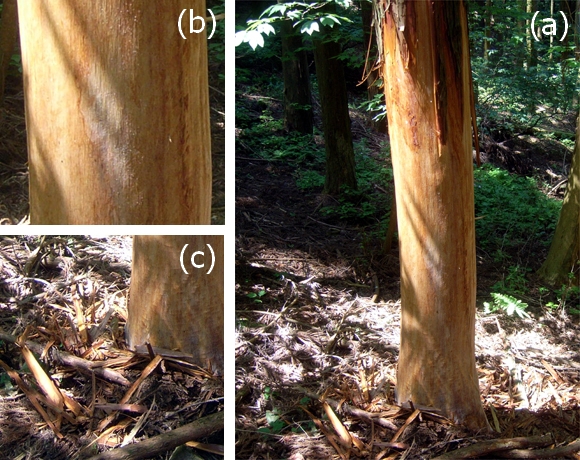

山の中で、樹皮を剥がされた造林木を見ることがあります(写真1)。

ニホンツキノワグマ(以下、クマ)かニホンジカ(以下、シカ)が剥がしたのだろうとは思うのですが、では「どっち?」と聞かれると、迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。樹皮剥ぎを見分けることができると、樹皮剥ぎ予防資材の選択に有用な情報を得ることができます。

そこで今回は、スギ・ヒノキに対するクマによる剥皮(以下、クマハギ)と、シカによる剥皮(以下、シカハギ)の見分け方について解説します。

|

クマハギ被害木の写真を示します(写真2)。(b)は、クマハギ被害木の幹を拡大したもので、(c)は、(a)の根元を拡大したものです。

クマハギの発生時期は春先から初夏です。剥がされた樹皮片は幅5cm程度、長さ2〜3m程度と大きく、バナナの皮を剥いたように樹木とつながって残っています(写真2c)。樹皮を剥がされた後の木部をよく見てみると、こそぐように門歯の跡(多くは3〜4本)が垂直方向に幾筋も残っています(写真2b)。

|

シカハギ被害木の写真を示します(写真2)。(b)は、(a)の幹を、(c)は、(a)の根元を拡大したものです。

剥皮は一年を通して発生する可能性があります。剥がされた樹皮は大半が幅数cm程度、長さ数10cm程度と細かく、地面に散乱しています(写真3c)。樹皮を剥がされた後の木部をよく見てみると、歯形が残っておらずつるっとしている(写真3b)か、ノミでえぐった様な歯の跡が縦にも横にも斜めにも縦横無尽に残っているのが特徴です。

|

以上の特徴から、クマハギとシカハギを見分けるポイントは表1のとおりです。

ただし、剥皮後、時間が経つと木部に残る歯形がわかりづらくなる等、見分けが困難となりますので注意してください。

| クマハギ | シカハギ | |

|---|---|---|

| ①剥がされた樹皮片の大きさ | 大きい (幅5cm程度、長さ2〜3m程度) |

細かい (大半が幅数cm程度、長さ数10cm程度) |

| ②樹皮が樹木とつながっているか | つながっている | 地面に散乱 |

| ③木部に残る歯の跡 | 垂直で3〜4本の歯の跡 | 無い、または縦横無尽 |

樹皮剥ぎの見分けを間違えると、十分な予防効果が得られない資材を選択してしまう可能性があります。慣れないうちはわかりにくいと思いますが、樹皮剥ぎの特徴をふまえ、見分けに挑戦してみてください。

森林研究所では今後、クマハギだけでなく、シカハギに対する剥皮防止資材の効果調査や、シカハギ被害の実態把握調査を実施する予定です。調査の際には、皆さまのご協力をお願いします。