(岐阜県森林研究所) 大洞 智宏

森林のたより 2009年3月号掲載

最近、間伐の遅れた針葉樹人工林で、どのように間伐を行ったらよいかについての議論が行われています。しかし、その多くは、現時点での間伐手法、収穫に関することにとどまりがちです。本来、間伐は、将来の収穫を考えて行うべき作業であり、そのような観点からいつ、どのような間伐を行ったらよいかを考える必要があります。なぜなら、間伐の方法によってその後の収穫に影響が出る可能性があるからです。

では、目標とする立木密度は同じでも、間伐の方法(履歴)が違う場合、収穫にはどのような差が出るのでしょうか、実際の林で行われた間伐の事例から検証してみましょう。

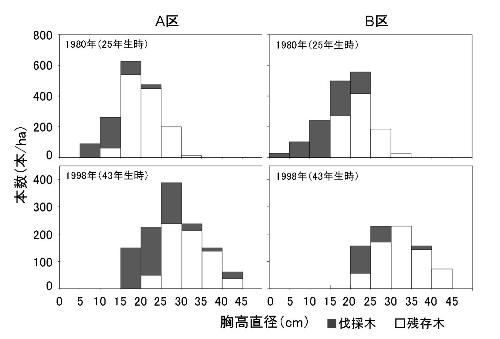

25年生のスギ人工林に、A区、B区の2つの試験区を設定し、1980年、1998年に両区で間伐を行いました。間伐は2回とも細い木を中心に伐採されていました。本数間伐率は、2回の間伐後、両区で立木本数がほぼ同じになるように設定し、A区で24%、44%、B区で45%、20%でした。

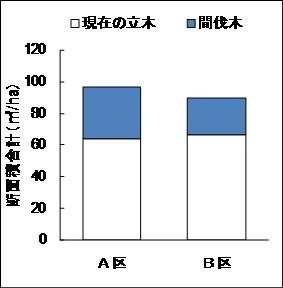

今回のデータには、樹高の記録が無い年があるため、材積が算出できず、その比較ができません。そこで、材積と比例関係にある胸高断面積合計(1.2mの高さの断面積を合計したもの)を材積のかわりとして比較しました。

A,B区の、現在の立木と過去2回の間伐木の胸高断面積合計を積算 したものを比較してみると、大きな差はみられず(図-1)、総材積収穫量(現在の立木材積と間伐木の材積を積算したもの)にも差はないと考えられました。

|

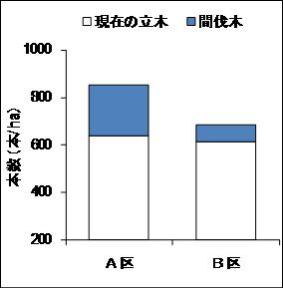

A、B区の現在の立木と過去の間伐木のうち胸高直径25cm以上の本数 を比較してみました(図-2)。

|

すると、現在の25cm以上の立木の本数には大きな差はみられませんでしたが、間伐木の本数はA区の方が多くなっていました。

この原因は、B区の伐採率が高かった1回目の間伐時には、木がまだ小さく伐採木は全て25cm以下であったのに対して、A区の伐採率が高かった2回目の間伐時には林分が成長していたので、25cm以上の立木も伐採されていたためです(図-3)。このことは、強度の間伐を早期に行うことによって、通常の間伐率であれば伐採されず次回以降の間伐で収穫対象の直径に成長する個体まで、伐採してしまう可能性があることを示しています。

今回の検証では、間伐の履歴によって、総材積収穫量には差がありませんでしたが、直径25cm以上の木の本数で差がありました。このことから、間伐の方法は、現在の効率だけで決定するのではなく、次回以降の間伐での収穫や、目標とする林分密度にするためにどのような間伐を行うのか、などを念頭に置いて考える必要があることがわかりました。間伐は目的ではなく、あくまで通過点です。将来の山づくりを考えて間伐をしましょう。

|