(岐阜県森林研究所) 杉山 正典

森林のたより 2007年10月号掲載

森林研究所では昨年度から、作業路開設による河川への影響調査を実施しています。作業路を新設し下流域の河川の濁りの変化や河川生物への影響を調査して最適な作業方法を検討しています。

森林のたよりNo.644(2007年5月号)で、作業道開設による濁りの変化について報告しました。今回は、河川沿いに作業路を新設し、濁りを調査した結果について報告します。

|

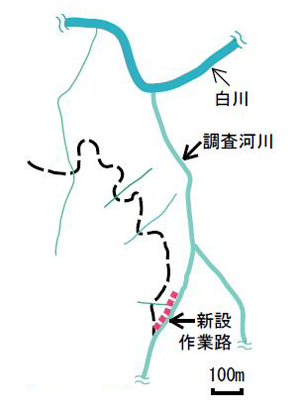

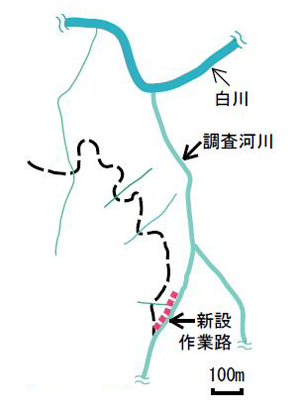

作業路の増設は、河川への影響を調査するために、昨年開設した東白川村の作業道終点から調査河川沿いに実験的な作業路を新設しました(図1)。作業路の道幅は2〜3m、始点から終点までの距離は約100mでした。

河川における調査区間は、昨年と同様作業路終点から白川本流との合流点の約1km区間(図1)としました。

調査地域において、昨年の作業路開設前の河川の濁りを調査した結果、時間最高降水量(調査日における1時間に降った雨量の最大値)が30mm/hrを超えた場合は川底が確認できなくなるほど濁りが増加していました。

作業路開設時は、急斜面地においてのり面の砂礫が流れ出し、河川に流入する箇所がありました。河川の濁りを調査しましたが顕著な濁りの増加は確認できませんでした。前回の結果と同様、岩礫質の場合は、河川への土砂流入があっても河川汚濁の影響は少ないことが分かりました。

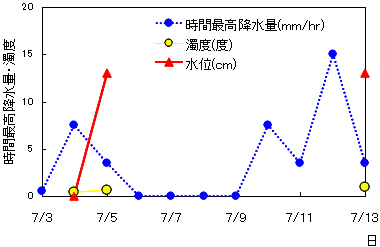

6月から7月末の梅雨時における時間最高降水量を調査した結果、7月12日が最も多く15.0mm/hrでした。7月3日〜13日の時間最高降水量調査結果を図2に示します。7月4日、7月5日、7月13日に水位と濁度の測定を行いました。その結果、水位については7月5日、7月13日の両日共に7月4日と比較して13cm高くなっていました。河川の濁度については低い値でした。

今回の河川沿い作業路新設箇所では、増水時においても下流域への影響は少ないことが分かりました。

ただし、岩礫質ではなく粘土質の場所に作業路開設を行う場合は、濁りが発生する可能性があるため、のり面からの土砂流亡を抑える工事を行う必要があると考えられます。

|