組織培養によるハナノキのクローン増殖

(岐阜県森林科学研究所)茂木靖和・坂井至通

森林研情報73号 2004年2月発行

|

■はじめに

ハナノキは、岐阜県東部とその周囲の愛知県、長野県を中心としたごく限られた地域に自生するカエデ科の雌株と雄株のある落葉性の樹木です。主に湿地に生育していますが、春の開葉に先立って開く真紅色の花(写真-1)と秋の紅葉が美しいことから、庭や公園などに鑑賞目的で植栽も行われています。また、ハナノキは、恵那市、坂下町、山岡町、東白川村の木に指定され、地元のシンボルとして親しまれています。

ところが、最近、湿地が開発されハナノキの個体数が急速に減少してきています。したがって、現在絶滅危惧Ⅱ類に指定され、その保存技術が求められています。そこで、ハナノキについて、保存技術の一つである組織培養によるクローン増殖を試みることにしました。

■組織培養の特徴

ハナノキの主な繁殖法とその特性は表-1のとおりです。

|

■培養に用いた組織

| 腋芽 | 胚軸 |

|---|---|

| 1クローンを培養しました。 | 4クローンを培養しました。 |

|

|

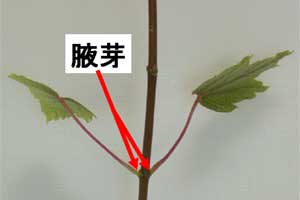

写真-2 腋芽 |

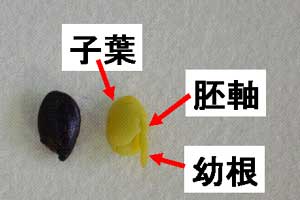

写真-3 種子 |

| 腋芽は、葉の付け根にできる芽のことをいい、挿し木などと同様、既に形質の明らかな個体から組織を採取することができます。この組織は、広葉樹の成木のクローン増殖によく利用されます。 | 胚軸は種子の中にあります。したがって、実生繁殖と同様、優良な親木の性質を引き継ぐという点で、腋芽の培養や挿し木に劣ります。しかし、胚軸は組織が若いことから活力が高く、培養した場合には増殖率が高いといわれています。したがって、腋芽の培養が困難な樹種や大量増殖を目的とする場合には、胚軸を材料とすることにより成功の可能性が高まると考えられています。 |

■増殖結果

- 増殖目的の培養

培養条件は表-2、培養結果は図-1のとおりです。- 培養60日後の増殖状況(写真-4)

- 「胚軸3」はシュート伸長量が大きく、増殖数が多くなり、極めて旺盛に増殖しました。

- 「成木」の増殖は低く、胚軸由来の他のクローンに著しく劣りました。

- 「胚軸1」と「胚軸2」は「胚軸1~4」の中では低い増殖でした。

- 培養経過

- 胚軸由来の各クローンは30日間の培養ではシュート伸長量と増殖数に大差がみられませんでした。

- 胚軸由来の各クローンは30~45日の培養でシュート伸長量と増殖数が大きく増加し、その時の増殖の差がクローンの差となってあらわれました。

図-1 各クローンの増殖シュート伸長量:伸長した茎の長さ

増殖数:次の培養に供試できる数

伸長したシュートを茎頂または腋芽を含み

3~10mm程度に切り分けられる数

写真-4 各クローンの増殖状況

- 培養60日後の増殖状況(写真-4)

- 発根目的の培養

培養条件は表-3、培養結果は図-2のとおりです。- 培養 160日後の発根状況

- 胚軸由来の各クローンは発根率が70%以上でした。

- 「胚軸2」と「胚軸3」(写真-5)は90%以上の高い発根率でした。

- 成木は1個体(発根率:13%)が発根しました。

- 培養 160日後の発根状況

|  図-2 各クローンの発根率 |

写真-5 発根状況 | |

■まとめ

- ハナノキの成木の腋芽と胚軸を材料としてクローン増殖を試みたところ、どちらの材料を用いても増殖が可能で、発根個体が得られることがわかりました。

- クローンを効率的に増殖させるには、他の樹種と同様に成木の腋芽よりも胚軸を材料とする方が有利でした。

- 胚軸を材料とする場合でもクローンにより増殖に差があることから、増殖が旺盛で発根率が高いクローンの選抜が重要です。胚軸3はこのような条件を満たすクローンとして有望であることがわかりました。

このホームページにご意見のある方はこちらまで